Période : Moyen Âge central, XIIIe, début XIVe s

Auteur : Roi Denis 1er du Portugal (1261-1325)

Bonjour à tous,

Dans la lignée des grands de Castille

et du Portugal

Grand féru de culture et de littérature, ce sixième souverain du Portugal fut surnommé le roi troubadour et il compte, de fait, parmi les plus grands troubadours de langue galaïco-portugaise au Moyen Âge central. Ce goût pour les lettres et la musique, n’était pas tout à fait un hasard, puisque ce souverain appartenait à ce lignage nobiliaire de la péninsule espagnole particulièrement fécond sur le plan culturel et dans lequel l’histoire a compté quelques grands noms. Alphonse X de Castille, ou Alphonse le Sage était, en effet, rien moins que le grand-père de Denis.

Eléments de biographie :

roi poète et roi laboureur

De son côté, couronné à l’âge de 18 ans et déjà bien formé aux compétences et devoirs exigés par sa fonction, le roi Denis ne se contenta pas de laisser en héritage des chansons et des poésies qui comptent parmi le fleuron de la littérature galaïco-portugaise. Après avoir visité ses différentes provinces et dans la continuité de son père, il fut soucieux d’administrer, au plus près, son royaume et de protéger son peuple et notamment ses classes les plus défavorisées. Son épouse, Isabelle, fille du roi d’Aragon, surnommée

(ci-contre statue du Roi Denis,

Université de Coimbra, Portugal)

Au cours de son règne, le Roi Denis entreprit de grandes avancées dans le domaine commercial et économique. Sur le plan agricole, ses actions d’envergure le firent même surnommer par ses sujets, comme le roi laboureur.

Bien sûr, nous sommes au XIIIe siècle et peu de royaumes échappaient alors aux travers de leur temps. Il eut donc à gérer d’inévitables tensions d’héritage (avec sa propre descendance), quelques querelles de territoire avec ses voisins castillans et encore des luttes de pouvoir contre l’Eglise et ses ambitions politiques. Pourtant, d’une manière générale, une large partie de son règne s’inscrivit sous le signe de la paix. Sa nature et son caractère n’y sont sans aucun doute pas étrangers ; l’homme n’était ni un conquérant assoiffé, ni un belliciste et il laissa pour longtemps l’image d’un grand souverain dans l’esprit du peuple portugais. Sur le plan culturel, il fonda également l’Université de Coimbra qui contribua au rayonnement du Portugal au sein de l’Europe médiévale.

L’œuvre du roi Denis 1er du Portugal

En plus d’avoir œuvré pour la littérature portugaise, il favorisa également le développement de la lyrique et de l’art des troubadours et il fut lui-même, comme nous le disions plus haut, l’un des plus prestigieux par le titre, mais aussi l’un des plus prolifiques d’entre eux.

Au titre de son legs, on compte autour autour de 138 pièces dans lesquelles on trouvera des Cantigas de Amigo (52), des Chansons de Amor (76), mais aussi des Chansons de maldizer (10, « chansons de médisance », forme de poésies critiques sur le ton de l’humour et qu’on peut comparer aux sirvantois ou sirvantès occitans).

Sources, manuscrits et chansonniers

Du point de vue des sources contenant les œuvres de Don Denis, on citera notamment le volumineux Cancioneiro Colocci-Brancuti. Datée du XVIe siècle, cette véritable bible de la littérature galaïco-portugaise présente près de 1570 pièces dont un nombre considérable de cantigas. Entre autres manuscrits, le Cancioneiro da ajuda, mais également le Cancioneiro da Vaticana, contiennent encore des pièces du roi troubadour portugais.

Cette liste n’a rien d’exhaustive et on doit au romaniste suisse Henry R. Lang (1853-1934) d’avoir regroupé l’œuvre du Roi Denis sous la forme d’un ouvrage de synthèse que vous pourrez trouver, si vous en avez la curiosité, à l’adresse suivante : Cancioneiro d’el Rei Dom Denis by Diniz, King of Portugal, 1261-1325; Lang, Henry Rosemann (1853).

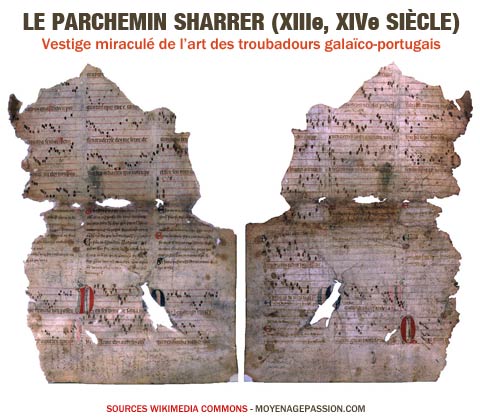

Le parchemin Sharrer & ses notations musicales

Seulement sept des pièces composées par le roi poète portugais nous sont parvenues avec leur notation musicale. Il a fallu attendre pour cela la mise à jour fortuite, tardive et presque « miraculeuse », en 1990, du Parchemin Sharrer. Découvert à Lisbonne par Harvey L Sharrer, le document avait servi à fabriquer la reliure d’un registre notarial du XVIe siècle. On suppose que ce précieux fragment de document a pu provenir d’un chansonnier mentionné par ailleurs et dont on n’a jamais retrouvé la trace.

Voilà pour ces éléments de biographie sur le Roi Denis 1er et son œuvre. Comme vous vous en doutez, nous aurons bientôt l’occasion de publier et détailler ici quelques-unes de ses plus belles pièces.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

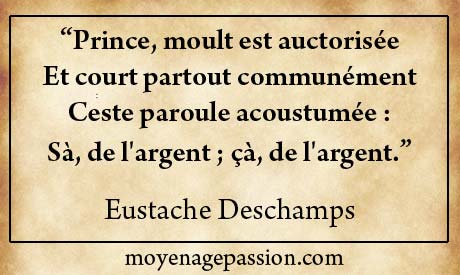

ujourd’hui, nous partageons une nouvelle ballade satirique et politique d’Eustache Deschamps. Direction la deuxième moitié du XIVe siècle donc, comme d’autres l’avaient fait avant lui et le feront après, le poète du moyen-âge tardif critique ici les exactions des seigneurs et prend la défense, comme il l’a souvent fait, des petites gens.

ujourd’hui, nous partageons une nouvelle ballade satirique et politique d’Eustache Deschamps. Direction la deuxième moitié du XIVe siècle donc, comme d’autres l’avaient fait avant lui et le feront après, le poète du moyen-âge tardif critique ici les exactions des seigneurs et prend la défense, comme il l’a souvent fait, des petites gens.

uisqu’arrive le début du mois de novembre, il est de circonstance de penser à nos chers disparus et, à cette occasion, de se replonger un peu dans les conceptions médiévales de la mort.

uisqu’arrive le début du mois de novembre, il est de circonstance de penser à nos chers disparus et, à cette occasion, de se replonger un peu dans les conceptions médiévales de la mort. iconographiques comme un personnage à part entière.

iconographiques comme un personnage à part entière.

Sujet : poésie médiévale, poésie, chansons, spectacle vivant, livre, exposition

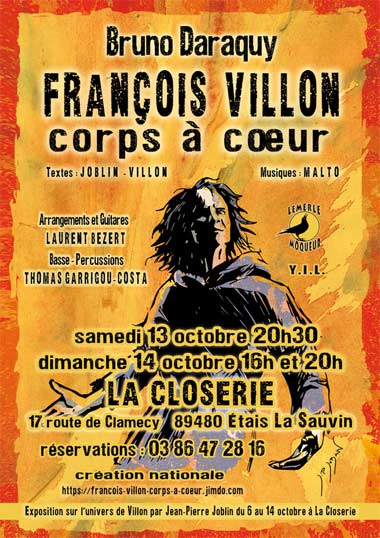

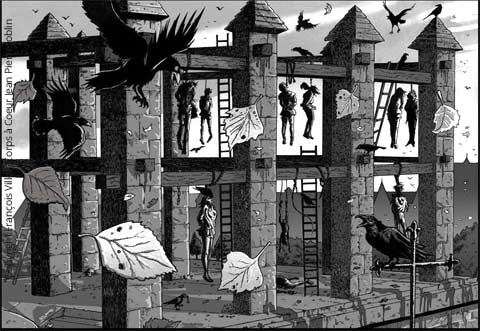

Sujet : poésie médiévale, poésie, chansons, spectacle vivant, livre, exposition ue les amateurs de François Villon le rebelle, le truculent, le marginal, le supplicié et encore l’angoissé qui se trouve du côté de l’Yonne, cette fin de semaine, ne passent pas à côté de ce bel événement consacré au poète médiéval. Ce samedi et ce dimanche à Etais la Sauvin, on pourra, en effet, assister tout à la fois à un spectacle-vivant de chansons, poésies, repris ou inspirée de Villon ainsi qu’à une exposition d’illustrations sur l’auteur médiéval.

ue les amateurs de François Villon le rebelle, le truculent, le marginal, le supplicié et encore l’angoissé qui se trouve du côté de l’Yonne, cette fin de semaine, ne passent pas à côté de ce bel événement consacré au poète médiéval. Ce samedi et ce dimanche à Etais la Sauvin, on pourra, en effet, assister tout à la fois à un spectacle-vivant de chansons, poésies, repris ou inspirée de Villon ainsi qu’à une exposition d’illustrations sur l’auteur médiéval.