Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Alphonse X de Castille (1221-1284)

Titre : Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon

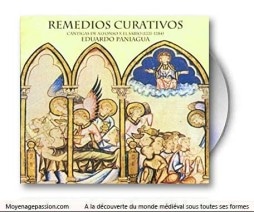

Interprète : Eduardo Panigua

Album : Remedios Curativos (1997)

Bonjour à tous,

Au Moyen Âge central, est-il un miracle que la Sainte ne puisse accomplir pour l’homme doté de foi véritable ? Il semble que non comme la Cantiga de Santa Maria 189 va encore nous le démontrer.

Le récit d’une guérison miraculeuse

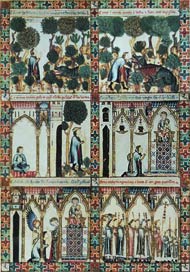

La Cantiga de Santa Maria nous gâte même de ce point de vue. Sur les rives les plus fantastiques des chants à Marie du XIIIe siècle, elle nous parle, tout à la fois, de dragon, de poison, de lèpre et de guérison miraculeuse. Concernant le terme de lèpre, on se souviendra qu’au Moyen Âge, ce mot désignait un grand ensemble d’affections, allant au delà des maux causés par le tristement célèbre Mycobacterium leprae.

La Cantiga de Santa Maria 189 par Eduardo Paniagua

« Remedios Curativos », les remèdes curatifs

dans les Cantigas de Santa Maria

Comme nous l’avions déjà indiqué, dans un article précédent au sujet de Eduardo Paniagua, on doit à ce grand musicien espagnol, passionné de répertoire médiéval, l’enregistrement de l’ensemble des Cantigas d’Alphonse X de Castille. Il y a donc consacré un grand nombre d’albums en

En 1997, accompagné de sa formation spécialisée dans les musiques anciennes et médiévales, il proposait ainsi un bel album sous le titre Remedios curativos. Cette production musicale regroupe onze Cantigas de Santa Maria (dont trois en version instrumentale) sur le thème de la guérison miraculeuse.

L’album est toujours édité et vous pourrez vous le procurez chez votre meilleur disquaire. A défaut, vous trouverez ici un lien permettant de le pré-écouter ou de l’acquérir au format CD ou MP3 : Remedios Curativos – Cantigas de Santa Maria

L’ermitage de Sainte-Marie de Salas

Comme dans nombre d’autres cas, certains d’entre eux furent sans doute forgés, au départ, autour des lieux Saints par ceux-là même qui y officiaient afin d’attirer plus de pèlerins. De fait, le lieu connut une grande popularité et vit affluer de nombreux croyants dans le courant du Moyen Âge central.

« Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon »

Sainte-Marie peut bien nous guérir de tout poison

Traduction de la Cantiga de Santa Maria 189 en français : cette traduction du galaïco-portugais vers le français moderne a été effectuée, par votre serviteur, à l’aide de sources et recherches diverses. Elle n’a pas la prétention de la perfection mais simplement de s’approcher, au plus près, du sens général du texte.

Esta é como un ome que ya a Santa Maria de Salas achou un dragon na carreira e mató-o, e el ficou gafo de poçon, e pois sãou-o Santa Maria.

Celle-ci conte comment un homme qui allait à Sainte-Marie de Salas, croisa un dragon en chemin et le tua, et il en devint lépreux et, suite à cela, Sainte Marie le guérit.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon,

pois madr’ é do que trillou o basilisqu’ e o dragon.

Sainte-Marie peut bien nous guérir de tout poison

Puisqu’elle est la mère de celui qui terrassa le basilic* et le dragon.

(* bête légendaire, symbole biblique de Satan)

Dest’ avo un miragre a un ome de Valença que ya en romaria

a Salas soo senlleiro, ca muit’ ele confiava na Virgen Santa Maria;

mas foi errar o camynno, e anoiteceu-ll’ enton

per u ya en un monte, e viu d’estranna faiçon

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon…

De là, un miracle survint à un homme de Valence allé en pèlerinage

à Salas, seul et sans compagnie, car il avait une grande confiance en la Vierge Sainte-Marie;

Mais il se trompa de chemin et la nuit le surprit

tandis qu’il se trouvait sur une montagne, et il vit une étrange face

Sainte-Marie peut bien nous guérir de tout poison…

A ssi vir ha bescha come dragon toda feita, de que foi muit’espantado;

pero non fugiu ant’ ela, ca med’ ouve se fogisse que seria acalçado;

e aa Virgen beita fez logo ssa oraçon

que o guardasse de morte e de dan’ e d’ ocajon.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon…

Venir jusqu’à lui, toute semblable à un dragon, dont il fut très effrayé:

Mais il ne s’enfuit pas face à elle, de crainte qu’elle ne le poursuive;

Et à la Vierge bénite, il fit alors sa prière,

Pour qu’elle le garde de la mort, des dommages et des disgrâces.

Sainte-Marie peut bien nous guérir de tout poison…

A oraçon acabada, colleu en ssi grand’ esforço e foi aa bescha logo

e deu-ll’ ha espadada con seu espadarron vello, que a tallou per meogo,

assi que en duas partes lle fendeu o coraçon;

mas ficou enpoçõado dela des essa sazon.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon…

La prière finie, il prit sur lui et, dans un grand effort, s’approcha de la bête

Et il lui donna un coup avec sa vieille épée qui la trancha en deux moitiés

De sorte qu’il lui fendit le cœur en deux

Mais à partir de là, il fut empoisonné

Sainte-Marie peut bien nous guérir de tout poison…

Ca o poçon saltou dela e feriu-o eno rosto, e outrossi fez o bafo

que lle saya da boca, assi que a poucos dias tornou atal come gafo;

e pos en ssa voontade de non fazer al senon

yr log’ a Santa Maria romeiro con seu bordon.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon…

Car le poison surgit et le toucha au visage, ainsi que la vapeur

Qui sortait de la bouche de la bête, de sorte que quelques jours après, il devint comme un lépreux;

Et il mis toute sa volonté à ne faire rien d’autres, sinon

de se rendre avec son bâton de pèlerin, jusqu’à Sainte Marie.

Sainte-Marie peut bien nous guérir de tout poison…

Aquesto fez el muy cedo e meteu-ss’ ao camo con seu bordon ena mão;

e des que chegou a Salas chorou ant’ o altar muito, e tan toste tornou são.

E logo os da eigreja loaron con procisson

a Virgen, que aquel ome guariu de tan gran lijon.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon…

Ainsi, fit-il cela sans délai, et il se mit en chemin, son bâton à la main;

Et dès qu’il arriva à Salas, il se mit à beaucoup pleurer en face de l’autel, et, aussitôt, il se trouva soigné.

Et après cela ceux de l’église ont loué, en procession,

La vierge qui avait guéri cet homme d’une si grande blessure.

Sainte-Marie peut bien nous guérir de tout poison…

Pour les plus mélomanes d’entre vous, n’hésitez pas à consulter le site suivant : Cantigas de Santa Maria. Animé par un expert du sujet, il est en anglais, mais vous y trouverez de nombreuses indications musicales et rythmiques sur les Cantigas d’Alphonse le Sage.

Nous vous invitons également à consulter ici l’index des Cantigas, présentées, analysées et traduites en français moderne, par nos soins.

En vous souhaitant une belle écoute et une excellente journée!

Fred

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

près avoir fourni quelques éléments sur la biographie et l’oeuvre du troubadour Peire Vidal, nous vous proposons, aujourd’hui, de découvrir une de ses chansons médiévales. C’est un texte satirique, un servantois (sirventès) dans la pure tradition des poètes du Sud de la France. L’auteur toulousain y passe en revue, d’un oeil critique, les maux de son temps pour finir, tout de même, sur une note plus distanciée et plus joyeuse.

près avoir fourni quelques éléments sur la biographie et l’oeuvre du troubadour Peire Vidal, nous vous proposons, aujourd’hui, de découvrir une de ses chansons médiévales. C’est un texte satirique, un servantois (sirventès) dans la pure tradition des poètes du Sud de la France. L’auteur toulousain y passe en revue, d’un oeil critique, les maux de son temps pour finir, tout de même, sur une note plus distanciée et plus joyeuse.

Sujet : roi poète, roi troubadour, troubadour, lyrique courtoise, galaïco-portugais, poésie médiévale, chansons médiévales, Cantigas de Amigo, portrait, biographie, galicien-portugais

Sujet : roi poète, roi troubadour, troubadour, lyrique courtoise, galaïco-portugais, poésie médiévale, chansons médiévales, Cantigas de Amigo, portrait, biographie, galicien-portugais