Sujet : musique, chanson, médiévale, vieux français, trouvère d’Arras, chant polyphonique, rondeau, amour courtois, langue d’oïl, courtoisie.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle.

Auteur : Adam de la Halle (1235-1285)

Titre : Amours et ma dame aussi

Interprète : Ensemble Micrologus

Album: Adam de la Halle : Le Jeu de Robin et Marion (2004)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous vous proposons la découverte d’une nouvelle pièce du trouvère Adam de la Halle. Cet auteur compositeur prolifique du XIIIe siècle, nous a légué une œuvre abondante et variée qui a fait de lui, plus que « le dernier des trouvères » comme on l’a souvent appelé, un des premiers compositeurs en langue d’oïl de la France médiévale.

Un rondeau courtois à mains jointes

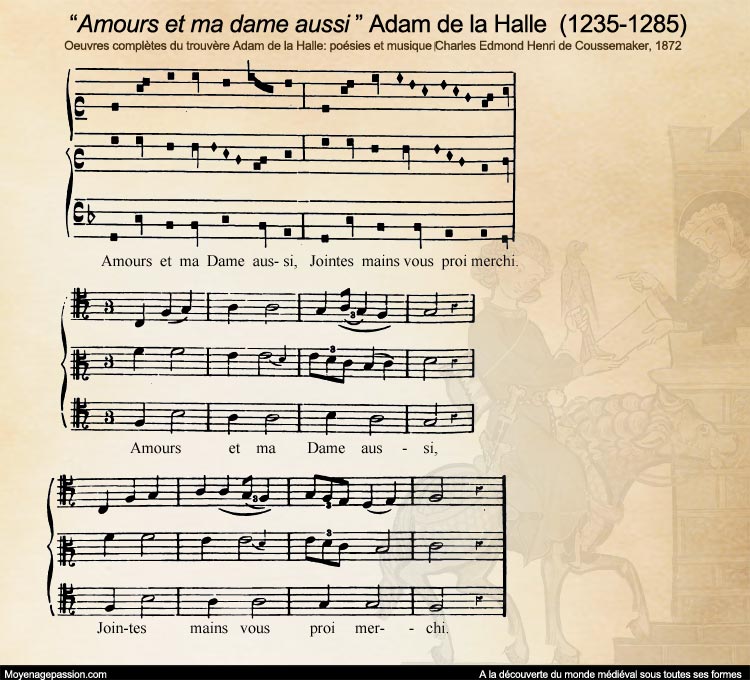

La chanson médiévale du jour a pour titre « Amours et ma dame aussi« . Il s’agit d’un rondeau polyphonique à 3 voix et donc d’une pièce courte. Dans le registre profane, elle nous offre un nouvel échantillon de la lyrique courtoisie du trouvère d’Arras.

Sur le fond, le contenu de ce rondeau reste simple et épuré. Le poète a aperçu la grande beauté d’une dame et son cœur en a été transpercé. Désormais, il est condamné à implorer cette dernière, mais aussi « Amour », autrement dit, le sentiment amoureux personnifié auquel les troubadours et les trouvères ne cessent de s’adresser directement. Que l’un ou l’autre veuillent bien lui accorder miséricorde et le délivrer de cet aiguillon ardent qui l’a enchaîné d’un seul regard, car si la belle n’accepte de lui céder, il lui faudra souffrir le martyre d’amant courtois : incapable de se soustraire à l’emprise de la dame, ce sera alors un bien funeste jour que celui où il aura découvert sa beauté.

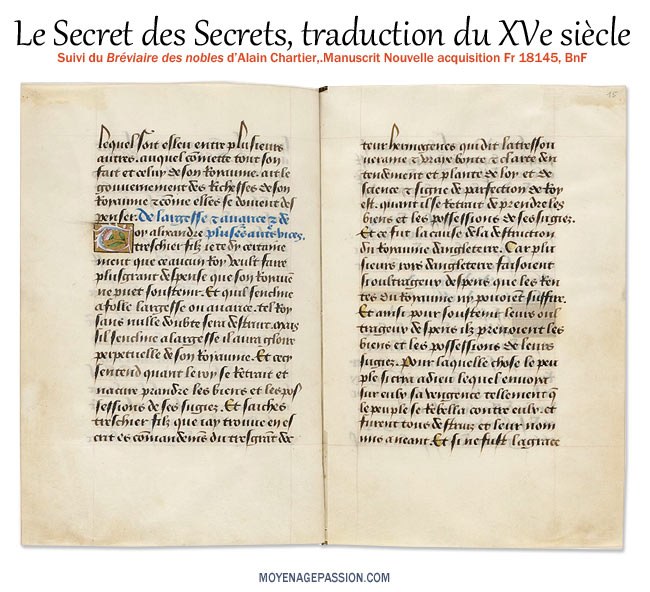

Sources manuscrites médiévales

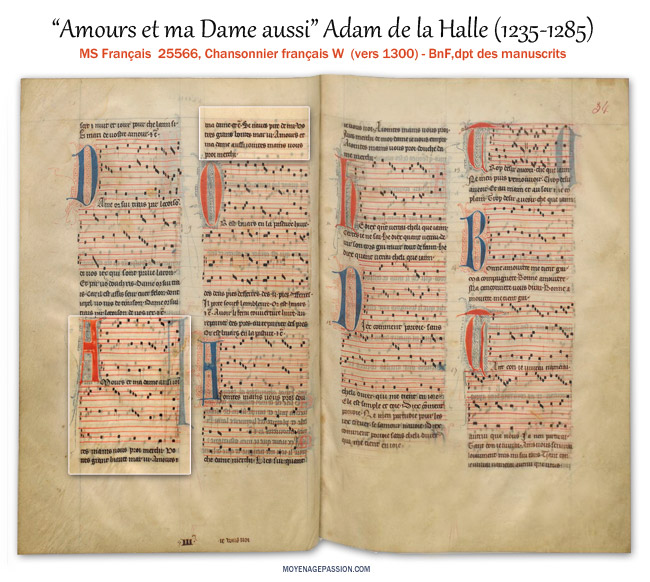

On pourra retrouver ce rondeau avec sa partition ancienne dans le manuscrit médiéval ms Français 25566. Cet ouvrage ancien mêle partitions, chansons et autres pièces littéraires des XIIe et XIIIe siècles. Il est également connu sous le nom de chansonnier W. Daté de la fin du XIIIe ou des débuts du XIVe siècle, il est originaire de la cité d’Arras qui a donné naissance, durant cette période du Moyen Âge central, à de nombreuses vocations artistiques.

L’œuvre d’Adam de la halle tient une place de choix dans ce manuscrit d’époque entre chansons, rondeaux, motets, mais encore pièces de théâtre. Avec plus de 280 feuillets, cet ouvrage enluminé et annoté musicalement permet aussi au trouvère d’Arras de côtoyer un grand nombre d’autres auteurs de cette période dont Jean Bodel, Richard de Fournival, Huon de Méri, Baudouin de Condé.

Une version de l’ensemble Micrologus

Pour l’interprétation en musique de la pièce du jour, nous avons penché pour la version de l’Ensemble Micrologus et sa belle orchestration.

Depuis sa fondation, dans le courant de l’année 1984, cette formation italienne dont la musicienne et chanteuse Patrizia Bovi est devenue l’une des figures emblématiques, s’est fait une spécialité des musiques du Moyen Âge. En privilégiant une approche ethnomusicologique, l’ensemble a produit pas moins de 36 albums, dont 26 collent au répertoire médiéval, pour une dizaine d’autres plus libres et expérimentaux. A l’occasion d’une carrière exceptionnelle qui fêtera bientôt ses 40 ans, le travail de Micrologus a été récompensé, à de nombreuses reprises, par des prix et mentions.

Adam de la Halle : Le Jeu de Robin et Marion, l’album

En 2004, l’ensemble médiéval faisait paraître un album sur les pas d’Adam de la Halle. Sous le titre Adam de la Halle : Le Jeu de Robin et Marion et sur près de soixante minutes d’écoute, on y trouvait un mélange de nombreuses pièces du trouvère.

En terme de sources manuscrites, le ms Français 25566 y tenait une bonne place, aux côtés du codex de Montpellier H196, du codex Bamberg (Staatsbibliothek Bamberg Msc Lit 115) ou même encore du manuscrit du Roy (le ms français 844). A sa sortie, ce bel album fut largement salué par la scène médiévale et les revues spécialisées dans les musiques anciennes. Près de 20 ans après sa sortie, on peut encore le trouver édité chez Harmonia Mundi, à la commande chez votre disquaire préféré ou en ligne au lien suivant.

Membres de Micrologus présents sur cet album

Patrizia Bovi (voix, harpe gothique, instruments à vent), Adolfo Broegg (luth, guiterne), Gabriele Russo (viole, cornemuse, instrument à vent), Leah Stuttard (harpe médiévale et gothique), Goffredo Degli Esposti (chalemie, percussions, flute traversière, instruments à vent), Sofia Laznik-Galves (voix), Olivier Marcaud (voix), Mauro Borgioni (voix), Simone Sorini (voix), François Lazarevic (cornemuse), Luigi Germini (trompette), Gabriele Miracle (percussions).

Amours et ma Dame aussi*,

en langue d’oïl & en français actuel

Amours et ma Dame aussi,

Jointes mains vous proi merchi.

Votre grant biauté mar vi

Amours et ma Dame aussi.

Jointes mains vous proi merchi

Se n’avés pité de mi

Votres grant biautés mar vi

Amours et ma Dame aussi, etc.

Amours et ma Dame aussi,

J’implore votre grâce (miséricorde) à mains jointes

Hélas, pour mon malheur (1), je vis votre grand beauté

Amours et ma Dame aussi.

Je vous implore à mains jointes

Si vous ne me prenez en pitié

Hélas, pour mon malheur, je vis votre grand beauté

Amours et ma Dame aussi, etc.

Notes

(1) mar : par malheur, mal à propos. On comprend bien la nature déguisée et la flatterie sous-jacente de la tournure.

* NB : ce rondeau est à rapprocher d’un autre rondeau très semblable d’Adam de la Halle. La parenté des deux pièces montrent bien la nature littéraire de l’exercice courtois :

A jointes mains vous proi,

Douche dame, merchi.

Liés sui quant (je) vous voi.

A jointes mains vous proi,

Ayez merchi de moi

Dame, je vous en pri.

A jointes mains vous proi,

Douche dame, merchi.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes