Sujet : concerts, musiques médiévales, patrimoine, cathédrale, conférence, site d’exception.

Période : Moyen Âge (haut et central)

Evénement : concerts de Musiques Médiévales & conférence

Dates : octobre 2025.

Lieu : Basilique cathédrale Saint-Denis, 1, rue de la Légion d’Honneur, Saint-Denis, Île-de-France.

Bonjour à tous,

our ceux qui se tiendront en Île-de-France en octobre prochain, un bel événement vous y attend à quelques lieues de Paris. Tout le mois, la Basilique Cathédrale Saint-Denis y célébrera le Moyen Âge avec cinq concerts exceptionnels de musique médiévale. Le programme sera également complété par deux conférences pour les plus férus d’Histoire.

Le cadre patrimonial et historique de la Basilique Cathédrale Saint-Denis est, en lui-même, remarquable. Ce site classé est, en effet, témoin de plus 1500 ans d’Histoire et remonte au haut Moyen âge. Cet événement donnera l’occasion de le découvrir et nous en dirons un mot plus loin dans cet article.

Octobre Médiéval : le programme

Il s’agira là de la 5eme édition de cet « Octobre médiéval ». Fort du succès de ses précédentes éditions, l’événement s’installe dans la qualité et la durée. Cette année encore, sa programmation musicale est aussi variée qu’ambitieuse.

Les thèmes abordés iront des chansons de trouvères, à l’amour courtois et aux chansons de toiles. On pourra encore y entendre des chants sacrés polyphoniques et de rares musiques du XIIIe siècle, dédiées au culte marial.

Les concerts de musique médiévale

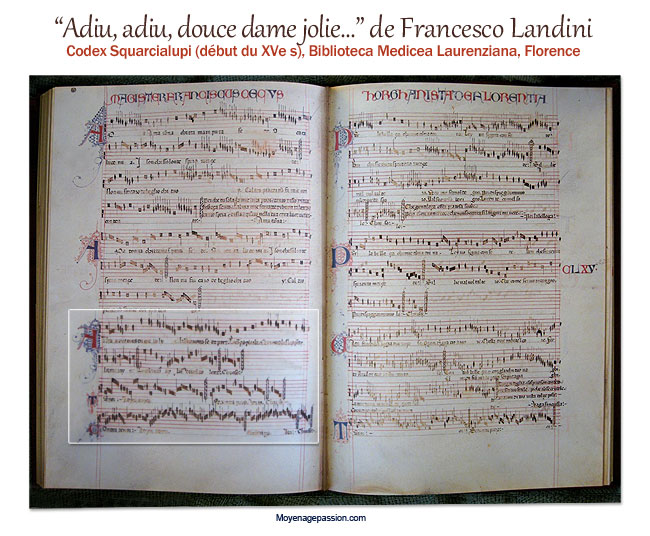

Les cinq concerts proposés pour cette édition s’étaleront tous le mois avec des horaires en après-midi ou en soirée. Du point de vue des formations, on reconnaîtra des noms familiers comme l’ensemble Alla Francesca ou encore Diabolus in Musica. D’autres sont un peu plus récentes. Dans tous les cas, l’originalité des programmes est au rendez-vous sur les cinq dates prévues.

Chansons de trouvères des XIIe et XIIIe siècles, d’Aliénor d’Aquitaine à ses descendants

Mardi 7 octobre – 20h « Les trouvères entre ciel et terre, sur les traces d’Aliénor… » par l’ensemble Alla Francesca.

Du XIIe siècle aux suivants, Aliénor d’Aquitaine et sa lignée influencèrent grandement la musique du nord de France et d’Angleterre. Avec ce programme, Alla Francesca se propose de suivre les inspirations musicales de la célèbre reine de France et d’Angleterre. L’exploration s’étendra même à sa descendance avec des noms prestigieux comme Richard Cœur de Lion, Marie de Champagne et, bien sûr, Thibaut IV le chansonnier.

L’ensemble Alla Francesca est un des grands noms de la scène musicale médiévale. Formé par Brigitte Lesne et Pierre Hamon, début 90, il a produit depuis une riche discographie et de nombreux programmes. Attaché, depuis sa formation, au Centre de Musique Médiévale de Paris, il bénéficie d’une reconnaissance internationale.

Musiciens, interprètes : Pierre Bourhis (voix), Michaël Grébil (cistres, luth, voix), Nolwenn Le Guern (crwt, vièle à archet), Lior Leibovici (voix) et Brigitte Lesne (harpe-psaltérion, percussions, direction et conception).

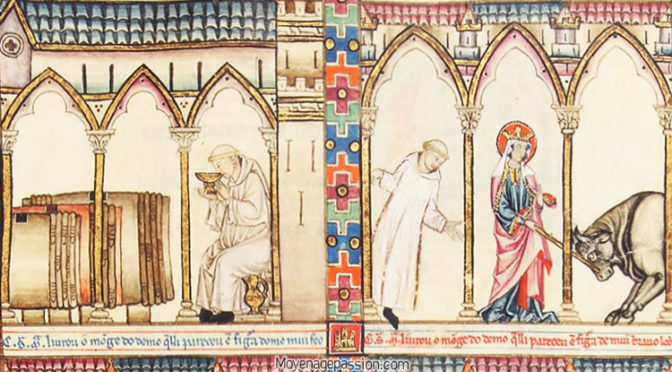

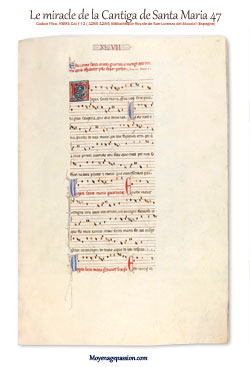

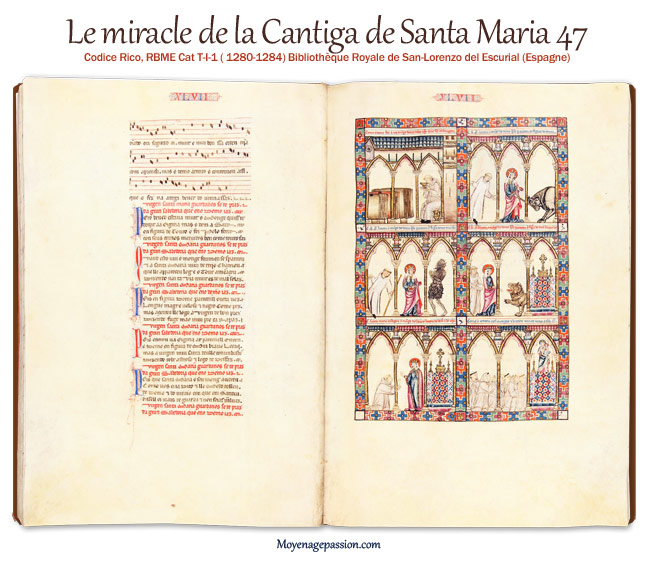

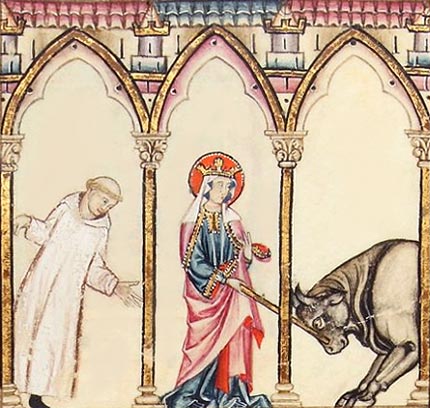

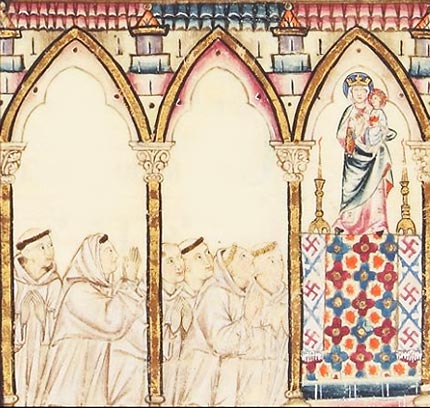

La vie de la Vierge dans les manuscrits parisiens des XIIe et XIIIe siècles

Samedi 11 octobre – 17h « Sur les pas de Marie » par l’ensemble Rue des Chantres.

Loin des Cantigas de Santa Maria d’Alphonse X & des routes de pèlerinage médiévales, l’ensemble Rue des Chantres est parti sur les traces du culte marial au travers des manuscrits parisiens du Moyen Âge central. Avec ce programme musical original, on suivra, avec eux, le parcours de Marie, dans une sélection qui mêlera chants polyphoniques et chants grégoriens.

Formé en 2019 par trois anciens chantres de Notre-Dame de Paris, l’ensemble Rue des Chantres entend faire revivre les chants polyphoniques comme on pouvait les entendre dans les cathédrales de l’Europe médiévale du Moyen Âge central. Ce programme musical ajoute aux voix un aspect visuel et des projections.

Musiciens, interprètes : Erwan Picquet (voix), Vincent Pislar (voix), Christian Ploix (voix).

L’Amour courtois aux XIVe et XVe siècles

Samedi 18 octobre – 16h30 « Ay ! Amours… » par l’ensemble Les Métamorphoses de l’Amour.

« Ay ! Amours » : dans nos pages, nous avons approché des centaines de textes médiévaux qui traitent d’amour courtois et de la souffrance du loyal amant dans l’attente d’un retour qui ne vient pas toujours.

Avec ce concert, l’ensemble Les Métamorphoses de l’Amour prend le parti de nous montrer d’autres variations du sentiment courtois. Conversations privées, confidences entre amies, l’angle est original et devrait introduire l’auditoire à tout un monde de nuances. Quant à l’origine des chansons, elles nous entraîneront dans la France et l’Italie du Moyen Âge tardif (du XIVe aux débuts du XVe siècle).

Les Métamorphoses de l’Amour est un ensemble formé en 2023 par trois jeunes musiciennes de la scène des musiques anciennes et médiévales.

Musiciens, interprètes : Daniela Maltrain (vièle à archet, voix), Julia Marty (guiterne, voix), Nolwenn Tardy (vièle à archet).

Chansons & rêveries amoureuses au XIIIe siècle

Samedi 25 octobre – 16h30 « Beles, Belles… » par l’ensemble Diabolus in Musica.

Voilà encore un beau programme concocté ici par l’ensemble Diabolus In Musica qui se produit ici en duo. Dans cette sélection de pièces dédiées aux rêveries amoureuses des belles du Moyen Âge central, on retrouvera notamment des chansons de toile. Monde clos, idéal de beauté, poésie de l’attente et formes du désir amoureux sont au menu de ce concert médiéval.

Depuis sa formation, au début des années 90, l’ensemble Diabolus in Musica s’est forgé une belle renommée sur la scène des musiques médiévales. Avec plus de vingt-cinq albums sur des thèmes aussi variés que les chansons de trouvères et de troubadours, Guillaume Dufay et De Machaut ou encore les chants polyphoniques religieux médiévaux, la formation poursuit, avec talent, son exploration du Moyen Âge et de ses musiques.

Musiciens, interprètes : Axelle Bernage (voix), Nicolas Sansarlat (vièle à archet, direction artistique).

Chants sacrés du Moyen Âge et résonances contemporaines

Vendredi 31 octobre – 20h « Odyssée pour deux voix sœurs » par l’ensemble Dialogos.

Entre chants sacrés, plain chants et polyphonies, ce programme a deux voix explorera les musiques liturgiques médiévales sous un angle nouveau. Au delà de leur spiritualité, l’ensemble Dialogos entend, en effet, mettre en valeur ce qui affleure dans ce genre musical.

Peurs, aspirations, émotions, ces chants liturgiques traduisent aussi de tout un monde là au dehors qu’on craint, auquel on aspire ou encore que l’on fantasme. A l’occasion de ce concert, les chants médiévaux anciens devraient être mis en miroir avec des poésies plus contemporaines.

Depuis 1997, l’ensemble médiéval Dialogos explore le large répertoire des musiques de l’Europe médiévale. En 25 ans, la formation s’est produite sur de nombreuses scènes à l’international. Elle a également reçu de nombreux prix pour ses prestations musicales et scéniques. Sa fondatrice et directrice Katarina Livljanić est également enseignante à la prestigieuse Schola Cantorum Basiliensis.

Musiciens, interprètes : Clara Coutouly (voix), Katarina Livljanić (voix, direction artistique).

Les conférences en Histoire médiévale

En plus de ce riche programme musical, deux conférences d’Histoire médiévale viendront encore ponctuer ce mois d’octobre.

Musique & arts liturgiques au temps d’Hilduin, abbé de Saint-Denis

Jeudi 9 octobre à 19h30

Intervenant : Jean-François Goudesenne, Chercheur médiéviste et musicologue, (IRHT-CNRS)

Le mystère des reliques de saint Denis

Lundi 13 octobre à 19h30

Intervenant : Anne-Marie Helvétius, Professeure d’histoire médiévale (université Paris 8).

Pour plus d’informations sur l’ensemble de ce programme, merci de consulter le site officiel de la Basilique Cathédrale Saint-Denis.

La Basilique Cathédrale Saint-Denis : un cadre historique & patrimonial exceptionnel

S’il est de nombreux lieux véritablement chargés d’Histoire sur le sol français, la Basilique Cathédrale Saint-Denis se distingue par les long quelques 1500 d’histoire dont témoigne son site.

Le lieu que choisit Saint-Denis pour mourir

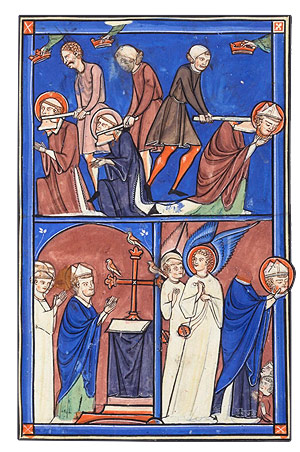

Une légende tardive du haut Moyen Âge conte que Saint-Denis, évangélisateur de la Gaule et martyre chrétien décapité à Lutèce par l’empire romain, serait venu y mourir entre le 1er et le 3e siècle de notre ère.

Le premier évêque de Paris aurait même, selon certains récits, porté sa tête décapitée depuis Montmartre en chantant des prières, avant de s’effondrer là où fut construit l’ancêtre de l’actuel basilique et le premier édifice religieux en son nom.

De fait, le lieu fut sanctifié très tôt et devint la tombe de nombreux rois et reines de France à partir du VIIe siècle. En témoignent encore sur place pas moins de soixante-dix gisants et tombeaux parmi lesquels les plus grands noms de la couronne française. On y trouve également certains de leurs serviteurs et des aristocrates eux-aussi désireux de se placer sous la protection du saint.

La période couvre toute l’Histoire médiévale jusqu’au XIXe siècle. Cette étonnante particularité fait même de la Basilique Cathédrale Saint-Denis un lieu unique en Europe en matière de réalisation de gisants funéraires du Moyen Âge central (XIIe siècle) à la Renaissance (XVIe siècle).

Un chef d’œuvre d’architecture gothique

En terme architectural, si les bâtis de la basilique ont évolué du haut-Moyen Âge à nos jours, le XIIe siècle marque un véritable tournant dans l’histoire de l’édifice. Sa reconstruction par l’Abbé Suger la consacre, en effet, comme un chef d’œuvre de l’art Gothique. Elle est considérée comme un des berceaux de cet art alors novateur. Sa nouveauté architecturale aurait ainsi étendu ses influences à toute l’Europe.

Depuis le Moyen Âge, la Basilique cathédrale Saint Denis a traversé le temps en passant par des phases de grande popularité ou même d’abandon. Elle a aussi connu diverses restaurations du XIXe siècle jusqu’à très récemment. Napoléon 1er y a mis sa patte. Plus tard, Viollet-le-Duc est intervenu également sur l’édifice et les gisants.

Classement de la Basilique

Il faudra attendre la deuxième partie du XIXe siècle et 1862 pour voir la basilique classée monument historique. Ses jardins suivront un peu plus de soixante-ans plus tard en 1926.

Devenue cathédrale depuis 1966, la basilique Saint-Denis est, aujourd’hui, gérée par le Centre des Monuments Nationaux. De par sa longévité et ses merveilles, elle reste un grand trésor du patrimoine culturel et monumental français.

Vous retrouverez les traces de sa longue et prestigieuse Histoire partout sur place : des vitraux aux ogives, à ses jeux de lumière unique, à ses sculptures ou ses gisants. Ici, les pierres parlent et témoignent de la longue histoire de France, du Moyen Âge à nos jours. Pour ceux qui auront la chance de pouvoir assister à ces concerts en octobre, ne manquez pas d’y prévoir une visite plus complète.

Retrouver notre article sur l’édition 2024 de cet événement.

En vous souhaitant une belle journée

Frédéric Effe

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.