Titre : Loyauté vueil tous jours maintenir

Auteur : Guillaume de Machaut (1300-1377)

Période : XIVe siècle, Moyen Âge

Interprète : René Zosso

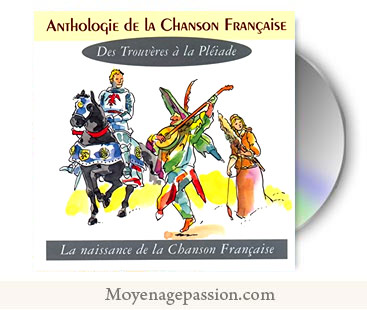

Album : Anthologie de la chanson française, des trouvères à la Pléiade (2005)

Bonjour à tous,

Loyauté vueil tous jours maintenir :

une chanson baladée courtoise

Cette pièce se classe comme une chanson baladée monodique. Le poète y confirme sa loyauté et son amour envers sa dame. Las ! Rien n’est jamais simple en courtoisie. Elle se dérobe à lui, et privé de la voir, le poète souffre et se languit. Qu’importe. Dut-il en pâtir ou en mourir, il lui demeurera fidèle et patient, en se pliant ainsi, rigoureusement, à l’exercice de la fin’amor et ses codes. On n’en attendait pas moins de lui.

Sources modernes & manuscrits anciens

Vous pourrez retrouver cette pièce retranscrite dans un grand nombre d’éditions des œuvres de Machaut. Depuis le XIXe siècle, les médiévistes et les spécialistes de littérature du Moyen Âge, comme certains musicologues en ont produit des quantités. Pour l’occasion, nous avons opté pour celle de Vladimir Chichmaref : Guillaume de Machaut Poésies Lyriques – Edition complète en deux parties avec Introduction, Glossaire et Fac-similés ( 1909).

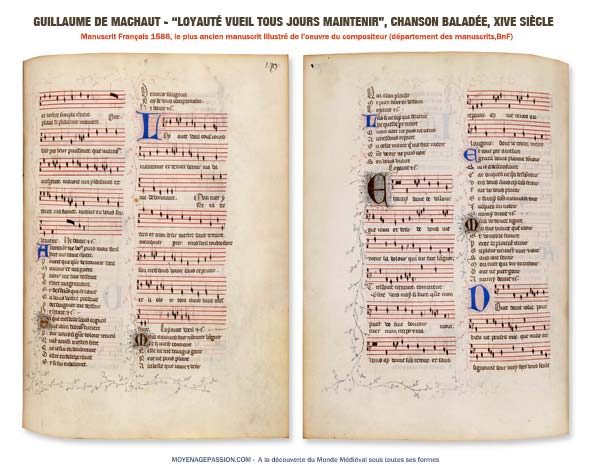

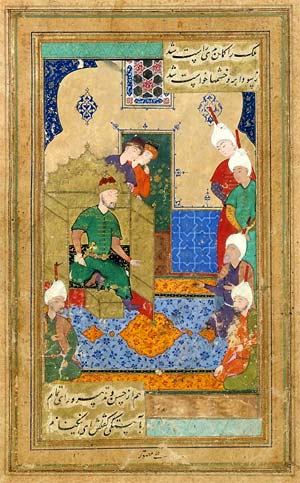

Du point de vue des sources anciennes, on trouvera cette pièce annotée musicalement dans l’ouvrage Français 1586 (photo ci-dessus), actuellement conservé au département des manuscrits de la BnF (à consulter ici sur gallica). Daté du milieu du XIVe, ce manuscrit médiéval qui contient l’œuvre de Guillaume de Machaut, est, à ce jour, un des plus ancien manuscrit illustré, connu, de l’auteur. On suppose même que le compositeur médiéval a pu participer ou suivre de près sa réalisation. C’est dire toute la valeur historique de ce document.

Loyauté vueil tous jours maintenir interprétée par René Zosso

Anthologie de la chanson française : naissance de la chanson française

Dans le courant du XXe siècle, on doit à la maison EPM de s’être attaquée au vaste sujet de la chanson française avec l’idée d’en produire une anthologie. Au sortir, la période couverte part du Moyen Âge pour aller jusqu’aux années 80, pour une anthologie qui se décline en un nombre important d’albums. Rangés par période, ces derniers peuvent même, à l’occasion, être catégorisés par thème : chansons de métiers, chansons sur la condition féminine, etc…

L’objet déborde donc largement de notre strict propos (médiéval) et nous laisserons le soin aux éventuels intéressés par les divers coffrets d’effectuer des recherches adéquates. Nous nous arrêterons, quant à nous, à l’album du jour qui porte sur la naissance de la chanson française et qui a pour titre : Anthologie de la chanson française : des trouvères à la Pléiade.

« Des trouvères à la Pléiade », l’album

Du point de vue contenu, il est assez généreux avec 24 chansons présentées pour plus d’une heure dix d’écoute. En plus de certaines pièces anonymes du XIIIe siècle, on y trouvera quelques compositions de Thibaut de Champagne, et côté XIVe siècle, la pièce de Machaut du jour. Pour le reste, le XVe siècle et le XVIe y trouvent une place de choix avec du Clément Marot, du Ronsard, ou encore un nombre important de chansons issues du Manuscrit de Bayeux. Du point de vue de l’interprétation, René Zosso y est clairement à l’honneur avec pas moins de 5 pièces. On y croise aussi, avec plaisir, de nombreux autres chanteurs talentueux dont Gabriel Yacoub, Mélane Favennec et même, de manière plus inattendue, Pierre Perret.

Enregistré dans le courant de l’année 1996, cet album a fait l’objet d’une réédition (repackaging) courant 2005. A ce titre, on le trouve toujours disponible à la distribution en ligne au format CD ou même dématérialisé : Anthologie de la chanson française – des trouvères à la Pléiade.

« Loyauté vueil tous jours maintenir »

Chanson baladée de Guillaume de Machaut

Loyauté vueil tous jours maintenir (1)

Et de cuer servir

Ma dame debonnaire (douce, bonne, aimable).

Mon cuer y vueil et mon desir

Mettre sans retraire (renoncer, reculer, faire retraite)

Ne ja ne m’en quier departir (veux séparer),

Ains vueil toudis faire

Son tres dous voloir sans repentir

Et li obeir

Comme amis, sans meffaire.

Loyauté.

Mais Amour fait mon cuer languir

Et si m’est contraire (contrarier, incommoder)

N’elle ne me daingne garir,

Ne je ne puis plaire

A la bele que j’aim et desir,

Qui à son plaisir

Me puet faire et deffaire.

Loyauté vueil tous jours maintenir.

Las! si ne sçay que devenir

Ne quelle part traire, (ni de quel côté tirer, aller)

Quant aler ne puis ne venir

Au tres dous repaire,

Où celle maint qui me fait morir,

Quant veoir n’oïr

Ne puis son dous viaire.

Loyauté vueil tous jours maintenir

Et de cuer servir

Ma dame debonnaire.

(1) Pour faire le parallèle entre valeurs chevaleresque et courtoisie, il est intéressant de noter qu’une devise portant « C’est pour loiauté maintenir » fut remarquée par Machaut à l’occasion d’un de ses voyages en Orient. Selon ses vers, il la trouva utilisée par une corporation de chevaliers chrétiens stationnés en Nicosie (Chypre) : l’Ordre de l’épée. Peut-être l’a-t-il en partie reprise ici au compte de la fin’amor et en référence à cela.

De toutes couleurs espuré,

Et s’avoit en lettres d’or entour,

Qui estoient faites à tour,

Disans, bien m’en doit souvenir :

« C’est pour loiauté maintenir »

Car je l’ay mille fois veu

Sur les chevaliers et leu. »

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

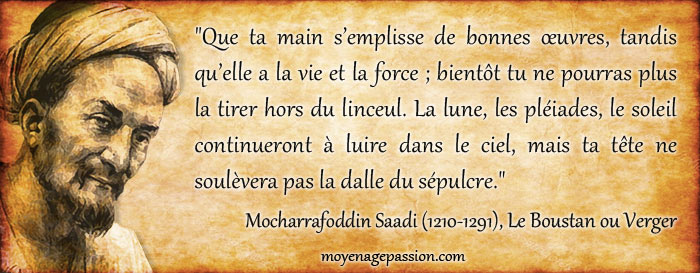

Sujet : citations médiévales, sagesse persane, morale médiévale, miroirs des princes, sagesse politique, bonté, charité, bonnes œuvres, mort.

Sujet : citations médiévales, sagesse persane, morale médiévale, miroirs des princes, sagesse politique, bonté, charité, bonnes œuvres, mort. u cœur de la Perse médiévale, le conteur, érudit et voyageur Saadi dispense sa sagesse sous forme d’histoires courtes et d’anecdotes, à l’attention des hommes, en général, et de ceux de pouvoir en particulier. De son « Jardin des Roses », le Gullistan à « son Verger », le Boustan, ses contes philosophiques sont comme autant de petits trésors qui égrainent les travers humains et passent

u cœur de la Perse médiévale, le conteur, érudit et voyageur Saadi dispense sa sagesse sous forme d’histoires courtes et d’anecdotes, à l’attention des hommes, en général, et de ceux de pouvoir en particulier. De son « Jardin des Roses », le Gullistan à « son Verger », le Boustan, ses contes philosophiques sont comme autant de petits trésors qui égrainent les travers humains et passent

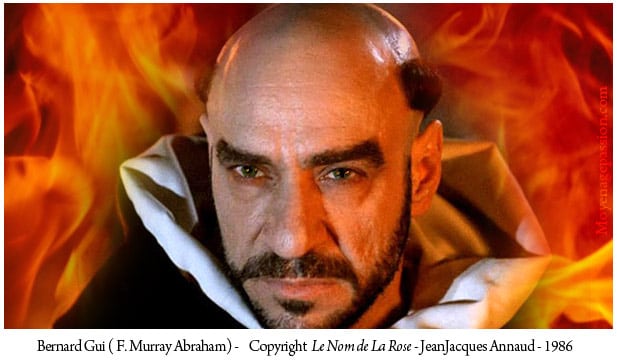

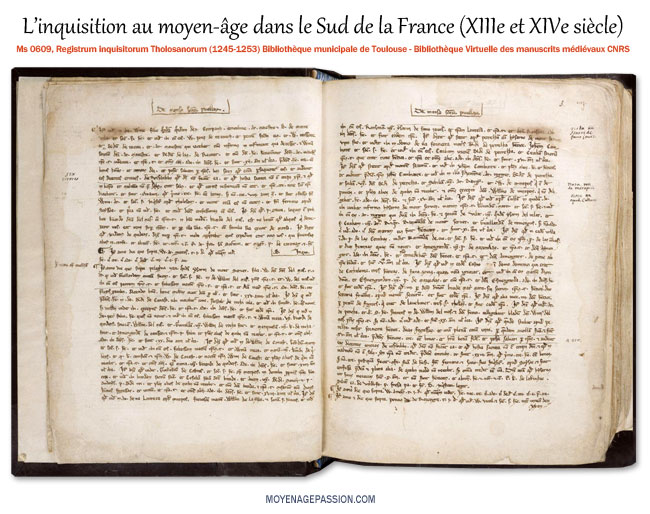

Pour autant qu’il soit devenu presque banal de charger l’Eglise catholique romaine à tout propos, sur le sujet de l’inquisition au moyen-âge, il faut s’atteler à détricoter certaines idées reçues pour rétablir un semblant d’objectivité. Cela tombe bien puisque, la conférence du jour se propose justement de réintroduire des éléments factuels sur ce terrain conquis de longue date par un imaginaire débordant. Bien sûr, à travers cela, il s’agira aussi de rendre justice à l’Histoire. A l’attention de ceux qui, pour des biais idéologiques ou des croyances personnelles, pourraient être tentés d’y voir une façon de « trouver des justifications » ou de « fournir des excuses » aux procédés questionnés, la méthodologie historique n’aura qu’une chose à opposer : le principe de réalité, la froideur des chiffres et des faits, et, plus que tout cela encore, des réserves prudentes à l’égard de tout jugement.

Pour autant qu’il soit devenu presque banal de charger l’Eglise catholique romaine à tout propos, sur le sujet de l’inquisition au moyen-âge, il faut s’atteler à détricoter certaines idées reçues pour rétablir un semblant d’objectivité. Cela tombe bien puisque, la conférence du jour se propose justement de réintroduire des éléments factuels sur ce terrain conquis de longue date par un imaginaire débordant. Bien sûr, à travers cela, il s’agira aussi de rendre justice à l’Histoire. A l’attention de ceux qui, pour des biais idéologiques ou des croyances personnelles, pourraient être tentés d’y voir une façon de « trouver des justifications » ou de « fournir des excuses » aux procédés questionnés, la méthodologie historique n’aura qu’une chose à opposer : le principe de réalité, la froideur des chiffres et des faits, et, plus que tout cela encore, des réserves prudentes à l’égard de tout jugement.

Ayant laissé derrière lui sa carrière dans l’enseignement, on le retrouvera bientôt très impliqué dans le secteur de la culture, du patrimoine et de la muséographie. Dans le même temps, il restera fortement présent dans le domaine de l’Histoire. A ce titre, et pour ne citer que ces deux charges, il est de longue date membre associé de la Société des Historiens Médiévistes de l’enseignement supérieur public, ou encore administrateur de la Société des Amis du Musée de Cluny. Actuellement, il termine un doctorat à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales sous la direction de Jacques Chiffoleau. Notons qu’il avait effectué son DEA sous la direction de André Vauchez (directeur de l’Ecole Française de Rome, spécialisé dans les hérésies médiévales).

Ayant laissé derrière lui sa carrière dans l’enseignement, on le retrouvera bientôt très impliqué dans le secteur de la culture, du patrimoine et de la muséographie. Dans le même temps, il restera fortement présent dans le domaine de l’Histoire. A ce titre, et pour ne citer que ces deux charges, il est de longue date membre associé de la Société des Historiens Médiévistes de l’enseignement supérieur public, ou encore administrateur de la Société des Amis du Musée de Cluny. Actuellement, il termine un doctorat à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales sous la direction de Jacques Chiffoleau. Notons qu’il avait effectué son DEA sous la direction de André Vauchez (directeur de l’Ecole Française de Rome, spécialisé dans les hérésies médiévales).

e n’est une nouvelle pour personne, dans le cadre du confinement lié au Covid 19, le secteur de la culture est aussi fortement touché. Nous en avons déjà largement parlé sur les fêtes et autres événements que nous relayons, ici, autour du monde médiéval, et, désormais, quelques célébrités ont aussi fait entendre leur voix et leurs préoccupations.

e n’est une nouvelle pour personne, dans le cadre du confinement lié au Covid 19, le secteur de la culture est aussi fortement touché. Nous en avons déjà largement parlé sur les fêtes et autres événements que nous relayons, ici, autour du monde médiéval, et, désormais, quelques célébrités ont aussi fait entendre leur voix et leurs préoccupations.