Bonjour à tous,

ous le savez si vous faites partie des visiteurs réguliers du site, de temps en temps, nous faisons un point sur les contenus publiés à date. Cela permet de mieux voir le chemin parcouru mais surtout de vous donner des pistes de recherche concrètes. Nous avons, désormais passé le cap de 1400 articles mis en ligne et, au fil des années ( 5 ans déjà), moyenagepassion a pris le tour d’une encyclopédie médiévale. Si cette dernière reste relativement modeste en taille, quelques informations peuvent s’avérer grandement utiles pour une meilleure exploration du site.

Rappelons-le. En terme de ligne éditoriale, notre vocation première a toujours été de proposer une archive permettant de découvrir le Moyen Âge historique et ses productions, autant que certaines représentations plus modernes du Moyen Âge. Ces deux dernières années, si la rubrique évènementielle que nous maintenions aussi, a forcément pâti de l’annulation de nombreux fêtes et animations médiévales, nous avons poursuivi nos efforts. Nous nous sommes concentrés sur des choses moins éphémères et le Moyen Âge historique a donc gagné en taille. L’aventure a donc continué et c’est le plus important.

Archive médiévale & textes du Moyen Âge

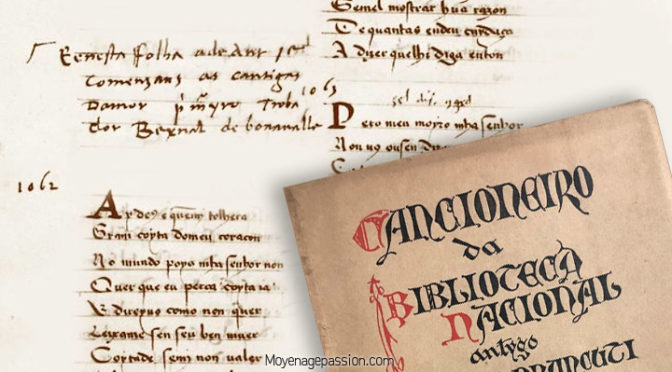

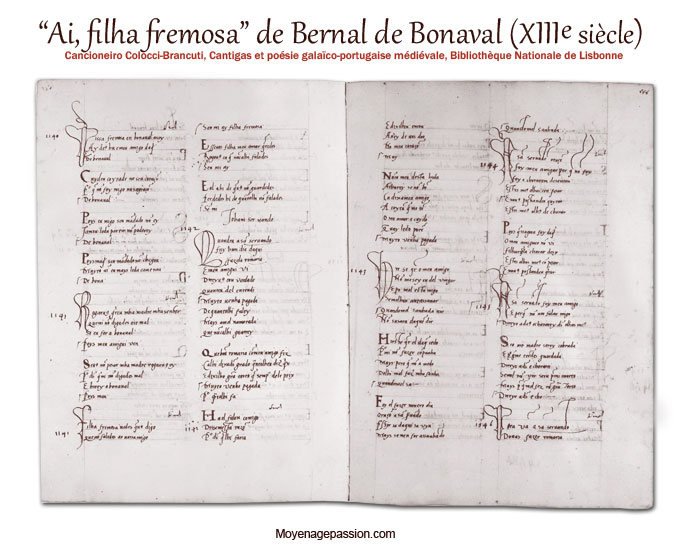

Une des catégories les plus appréciées du site reste son archive médiévale. Elle regroupe près de 500 poésies, chansons et extraits de littérature du Moyen Âge. Les textes présentés et commentés sont, dans leur très grande majorité, traduit par nos soins. Pour chacun d’entre eux, nous indiquons également les sources historiques et manuscrites. De fait, vous trouverez référencés et présentés sur moyenagepassion près d’une centaine de manuscrits anciens et médiévaux. Quand il s’agit de chansons, nous nous efforçons de joindre également les notations musicales anciennes, ainsi qu’une interprétation par un groupe de musique spécialisé dans le répertoire du Moyen Âge.

Tout cela étant posé, voici quelques éléments pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette archive. Nous ne notons ici que quelques aspects généraux. Pour le reste, vous pourrez toujours explorer les catégories de la navigation de gauche ou vous servir du champ de recherche. Plus de 4000 mots-clés sont aussi référencés sur le site.

Une pléthore d’auteurs médiévaux

Un total de 65 auteurs médiévaux est déjà recensé sur moyenagepassion auquel il faut ajouter une large quantité d’anonymes. Tous ces auteurs peuvent être seigneurs ou princes, simples clercs ou jongleurs, troubadours, trouvères, chroniqueurs, écrivains, philosophes, savants, poètes de cour officiels ou plus marginaux et occasionnels, …

Quant aux thèmes couverts, ils reflètent cette diversité et se concentrent principalement sur la littérature du Moyen Âge central à celle du Moyen Âge tardif, avec quelques incursions sur le haut Moyen Âge et la Renaissance : lyrique courtoise, poésies satiriques, contes moraux, poésies politiques, légendes arthuriennes, humour médiéval, fabliaux, fables mais aussi médecine, histoire ou philosophie, sciences et techniques,… En matière de provenance, tous ces textes proviennent, en grande partie, de la France médiévale (langue d’oïl, vieux français, moyen-français, occitan médiéval) mais ils ne s’y limitent pas. Nous explorons également l’Europe médiévale : Espagne, Portugal (espagnol ancien, galaïco-portugais), Italie, Angleterre jusqu’à même des destinations méditerranéennes plus lointaines.

En plus de ces auteurs d’époque, vous trouverez, sur le site, un grand nombre de personnages du Moyen Âge qui ne sont pas nécessairement des écrivains mais que les textes proposés nous conduisent à croiser et à présenter. Enfin, pour avoir une vision complète du tableau, de nombreux historiens et médiévistes des XIXe, XXe et XXIe siècles sont cités ou invités dans nos colonnes (conférences, ouvrages, publications…) et nous comptons encore quelques auteurs contemporains venus publier leurs propres articles sur le site.

Découvrir tous nos auteurs médiévaux sur ce lien

Ensembles médiévaux & musique ancienne

i vous aimez la musique ancienne, vous trouverez aussi, sur moyenagepassion, quantité de formations à découvrir et écouter (72 à date). Ces ensembles de musique médiévale, férus d’ethnomusicologie, sont présentés, dans le détail, avec leur fondateur, leur répertoire, ainsi que certaines de leurs œuvres et albums. Dans une catégorie à part, nous avons également répertorié des artistes que le Moyen Âge a plus librement inspirés (variations libres, emprunts textuels, folk,…).

Découvrir tous nos ensembles de musique ancienne et médiévale

Encore plus de contenus ?

Comme nous l’avons indiqué, les catégories et le moteur de recherche sont là pour vous aider à explorer le site au gré de vos inspirations et de vos intérêts. Mais mentionnons tout de même des thèmes comme le culte marial et l’étude que nous avons entreprise des Cantigas de Santa Maria du roi Alphonse X de Castille : 25 de ces chants sont déjà commentés, traduits en français et disponibles à l’écoute. Dans un tout autre registre et si vous aviez envie de vous rafraîchir les idées, vous pouvez également consulter nos articles contre les préjugés à l’encontre du Moyen Âge ou même encore jeter un œil sur notre rubrique citations médiévales.

Pour conclure, disons un mot de notre chaîne youtube. Si elle est un peu demeurée à la traîne du site, elle s’approche désormais des 400 000 vues. Nous y passerions volontiers plus de temps mais, pour cela, il nous faudrait franchir la barre des 1000 abonnés. Ce n’est pas quelque chose sur lequel nous avons particulièrement insisté jusque là, mais sachez que vous nous aideriez grandement en vous abonnant. C’est totalement gratuit et ne requiert qu’un simple clic. Visiter la chaîne youtube de moyenagepassion.

Merci encore de votre présence et de votre lecture.

Frédéric Effe.

Pour moyenagepassion.com.

À la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

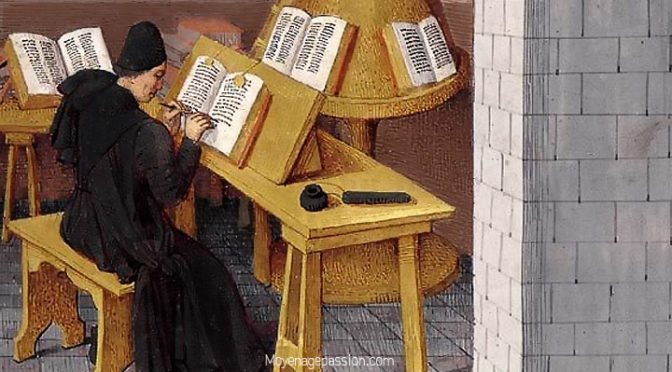

NB : l’enluminure, en-tête d’article, est tiré du manuscrit MS 9278 conservé au KBR Museum de Bruxelles (Débat de vraie noblesse, Buonaccorso de Pistoie – collection des ducs de Bourgogne). Elle représente l’écrivain, traducteur, prêtre et enlumineur Jehan Miélot (1420-1472) à son ouvrage.