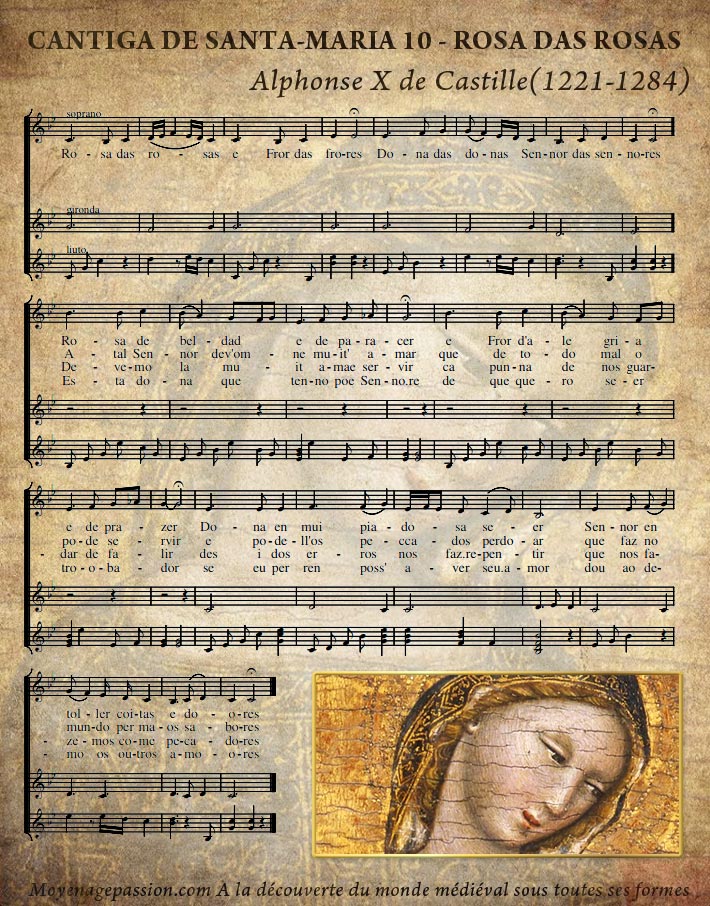

Epoque : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Alphonse X (1221-1284)

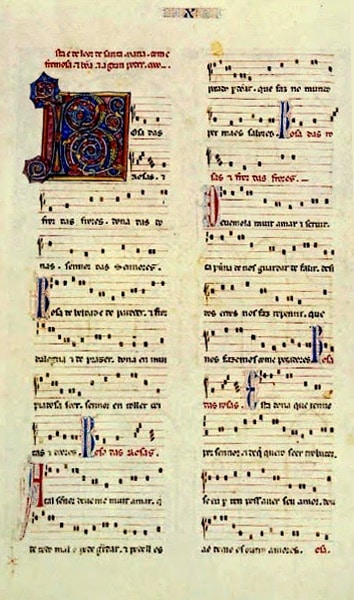

Titre : Cantiga 10 rosas das rosas

Interprète : Marina Lys (2015)

Bonjour à tous,

Aujourd’hui, c’est une des plus célèbres de ces cantigas que nous abordons : la dixième. Elle est, comme toutes les autres, en galaïco- portugais, elle a pour titre « Rosa das Rosas » (rose d’entre les roses) et c’est une chant allégorique entre la rose, fleur des fleurs de l’occident médiéval et la Sainte vierge. Nous sommes donc à nouveau au cœur du culte marial si prégnant au Moyen Âge central, et nous verrons en particulier ici comment cette place réservée à la sainte a pu hériter dans certains textes ou chants chrétiens d’alors, d’aspects tout droit sortis de la littérature profane des XIIe, XIIIe siècles, et notamment de la lyrique courtoise des troubadours et de leur fin’amor (ou fine amor).

Pour parler de cette Cantiga, nous avons choisi une belle version de l’artiste, chanteuse et musicienne Marina Lys que cet article va aussi nous donner le grand plaisir de vous présenter.

La Cantiga Santa Maria 10 : Rosa das rosas par Marina Lys

Marina Lys, chanteuse, musicienne et belle égérie sur la route des fêtes médiévales

Formée au conservatoire de musique d’Orly, Marina Lys excelle autant dans le chant que dans les instruments à cordes ou à archet.

A ses premières passions pour la guitare, du registre Jazz manouche au classique, son goût pour les musiques anciennes et médiévales l’a rapidement conduite à compléter sa formation pour y ajouter, sous la houlette d’artistes et professeurs reconnus dans ce domaine, le chant mais encore des instruments aussi variés que la vièle à archet, le luth, le luthare, le bouzouki irlandais, la flûte et même la harpe ou la harpe-lyre, à l’occasion.

Le travail artistique de Marina évolue des chants chrétiens anciens aux envoûtantes mélopées séfarades du Moyen Âge central, en passant par des registres plus variés et folkloriques (tziganes, celtiques ou nordiques) mais toujours inspirés par les musiques anciennes. Entre restitution historique, émotion et adaptations artistiques plus libres, elle déroule encore ses talents vocaux dans un répertoire qui couvre près de dix langues, de l’araméen, à l’hébreu, en passant par le latin, le serbe, le galaïco-portugais, le tzigane russe ou encore le suédois.

A la manière de bien des artistes, trouvères ou trobairitz des XIIe et XIIIe siècles, c’est, pour l’instant, de manière itinérante que Marina a décidé de faire partager sa passion pour les musiques anciennes, bien décidée à les faire découvrir au plus large public. Aussi, c’est dans l’ambiance enjouée d’une belle fête médiévale, dans la fraîcheur et l’atmosphère propice d’une église, ou encore dans un beau jardin,, au milieu d’un parterre

Elle ne sera d’ailleurs pas toujours seule puisqu’elle a fondé en 2012 la troupe musicale « Jàdys » qui se dédie à un répertoire d’inspiration festif plus ouvert : musiques tzigano-médiévales et danses et chants du monde, au programme. Trois ans après sa création, le travail artistique de la formation a d’ailleurs été salué par la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques et lui a valu d’être distinguée comme le meilleur groupe 2014-2015.

Voici de liens utiles pour plus d’informations sur son art et son actualité : Facebook officiel – Site web – FB de la compagnie Jàdys

Rosa das rosas, les paroles de la Cantiga 10 et leur traduction en français moderne

Questa è di lode a Santa Maria, come è bella e buona e ha gran potere.

Cette Cantiga est une louange à Sainte-Marie, à sa beauté et sa bonté et à son grand pouvoir.

Rosa das rosas e Fror das frores,

Dona das donas, Sennor das sennores.

Rose d’entre les roses, fleur d’entre les fleurs

Dame d’entre les dames, reine d’entre les reines

Rosa de beldad’ e de parecer

e Fror d’alegria e de prazer,

Dona en mui piadosa ser

Sennor en toller coitas e doores.

Rosa das rosas e Fror das frores,

Dona das donas, Sennor das sennores.

Rose de beauté et belle apparence

Et fleur de joie et de plaisir.

Dame de grande piété (miséricorde)

Reine pour ôter peines et douleurs

Rose d’entre les roses, fleur d’entre les fleurs

Dame d’entre les dames, reine d’entre les reines

Atal Sennor dev’ ome muit’ amar,

que de todo mal o pode guardar;

e pode-ll’ os peccados perdõar,

que faz no mundo per maos sabores.

Rosa das rosas e Fror das frores,

Dona das donas, Sennor das sennores.

Telle seigneuresse* (reine) doit-on bien aimer

Qui de tout le mal nous peut préserver

Et peut pardonner pour tous les péchés

Qu’on fait dans le monde par mauvais goût ( à mauvais escient)

Rose d’entre les roses, fleur d’entre les fleurs

Dame d’entre les dames, reine d’entre les reines

Devemo-la muit’ amar e servir,

ca punna de nos guardar de falir;

des i dos erros nos faz repentir,

que nos fazemos come pecadores.

Rosa das rosas e Fror das frores,

Dona das donas, Sennor das sennores.

Nous devons l’aimer (beaucoup) et bien la servir

Car elle peut nous garder des fautes

Et nous faire repentir des erreurs

Que nous commettons, nous, pécheurs,

Rose d’entre les roses, fleur d’entre les fleurs

Dame d’entre les dames, reine d’entre les reines

Esta dona que tenno por Sennore

de que quero seer trobador,

se eu per ren poss’ aver seu amor,

dou ao demo os outros amores.

Rosa das rosas e Fror das frores,

Dona das donas, Sennor das sennores.

Cette dame là que je tiens pour reine

et dont je veux être le troubadour

Si je pouvais obtenir (gracieusement) son amour

Je laisserai au démon tous les autres amours

Rose d’entre les roses, fleur d’entre les fleurs

Dame d’entre les dames, reine d’entre les reines

Culte Marial et lyrique courtoise

Littérature profane, littérature religieuse

Avec cette Cantiga 10 et ses louanges à la Sainte-Vierge, nous nous situons dans le registre du grand chant « adapté » de la lyrique courtoise profane, appliqué au culte marial. Ici, le croyant s’assimile en effet lui-même au troubadour et les sentiments voués à la Sainte viennent pratiquement se calquer sur la lyrique courtoise, ou y être transposés. C’en est même au point que le poète se dit prêt à « jeter au diable » toutes ses autres amours s’il gagnait l’amour de la Vierge.

A partir de son émergence à la fin du XIIe et dans le courant du siècle suivant, c’est une tendance que l’on retrouvera souvent dans le culte marial. Certains médiévistes feront même l’hypothèse que l’entrée de la lyrique courtoise au sein des chants liturgiques et de la littérature religieuse mariale a été une forme de réponse « politique » pour, en quelque sorte, reprendre à son compte les éléments de la littérature profane, tout en proposant une alternative pieuse et acceptable à la Fin’amor, qui, par ses transgressions et ses formes assez clairement adultérines n’était pas tout à fait du goût de l’église. Quelques auteurs parlent de calquage littéral, ou même de « registre parasite » de la littérature courtoise profane, d’autres médiévistes restent un peu plus nuancés et mettent l’accent sur une forme adaptée et recomposée. Sans non plus verser dans la naïveté, peut-être n’y a-t-il pas eu là que des volontés d’instrumentalisation, mais aussi, par moments, quelques élans sensibles de la part des auteurs religieux qui, inspirés par certains éléments de la lyrique courtoise et par certaines de ses valeurs chevaleresques aussi, se mettent au diapason d’une société qui à travers sa littérature et son art, est en train de repenser le sentiment amoureux au coeur même de ses valeurs (1).

Retrouvez plus de Cantigas de Santa Maria traduites en français actuel, avec leurs partitions anciennes et leur interprétations par les plus grands ensembles de musique médiévale.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

(1) Hors de l’Espagne médiévale et des Cantigas de Santa Maria, on trouvera un exemple saisissant de ces questions de transposition de la lyrique courtoise au culte marial, dans l’œuvre du trouvère et moine bénédictin Gautier de Coinci et on pourra valablement se reporter, comme point de départ, à un article publié en 2010 par Jean-Louis Benoit dans la revue Le Moyen : « La dame courtoise et la littérature dans Les Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci »

Sujet : monnaies médiévales, économie, histoire médiévale, numismatique, histoire de la monnaie, vidéo-documentaire

Sujet : monnaies médiévales, économie, histoire médiévale, numismatique, histoire de la monnaie, vidéo-documentaire uite à notre article d’hier sur les

uite à notre article d’hier sur les

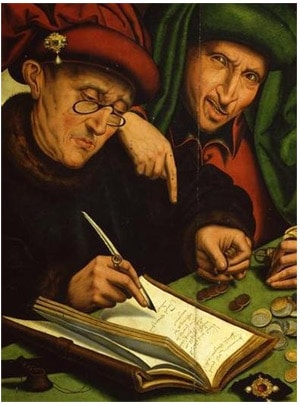

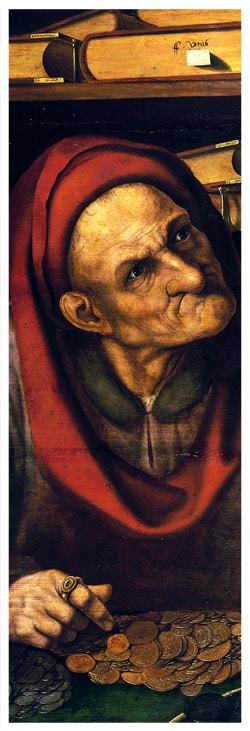

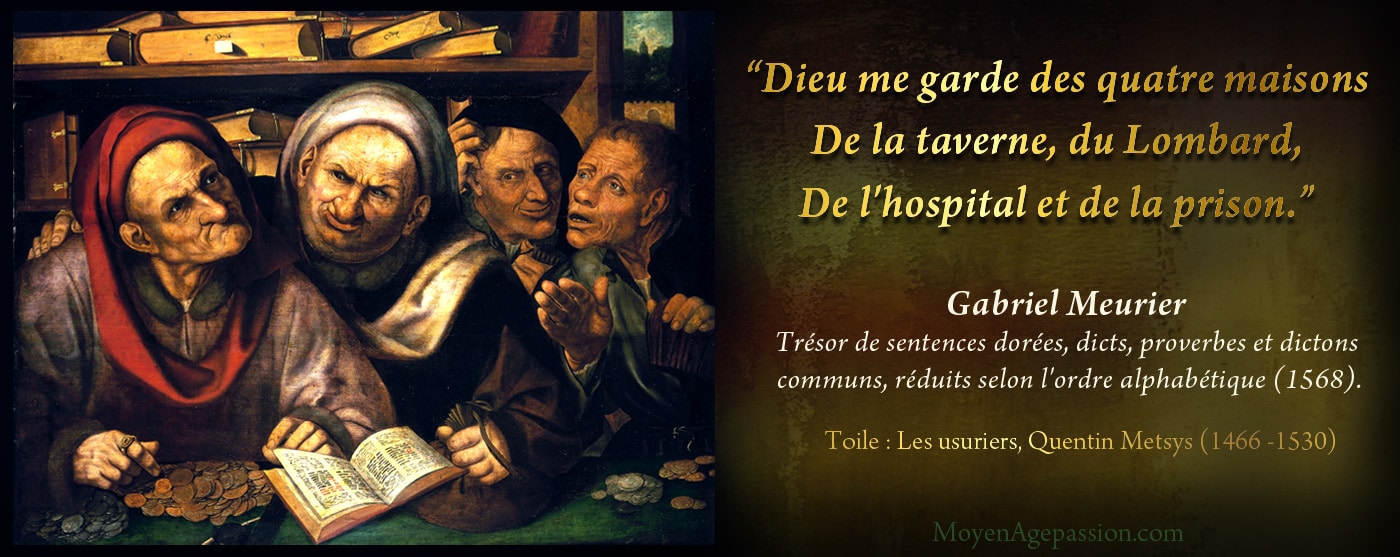

our être tiré d’un ouvrage qui nous porte sur les rives du XVIe siècle, le proverbe que nous publions aujourd’hui pourrait bien, sans anachronisme, trouver sa place dans les deux ou trois siècles qui en précèdent la publication. On le doit à Gabriel Meurier, un marchand qui, dans le courant du XVe siècle, peut-être poussé d’abord par des nécessités professionnelles, finit par se pencher sur les langues et devenir grammairien et lexicographe. Versé en moyen français, comme en flamand et en espagnol, il rédigea quelques traités de conjugaison et de grammaire, ouvrit même, semble-t-il, une école de langues et on lui doit encore quelques recueils de dicts et « sentences » dont ce Trésor de sentences dorées, dicts, proverbes et dictons communs, réduits selon l’ordre alphabétique dont nous avons tiré le proverbe du jour.

our être tiré d’un ouvrage qui nous porte sur les rives du XVIe siècle, le proverbe que nous publions aujourd’hui pourrait bien, sans anachronisme, trouver sa place dans les deux ou trois siècles qui en précèdent la publication. On le doit à Gabriel Meurier, un marchand qui, dans le courant du XVe siècle, peut-être poussé d’abord par des nécessités professionnelles, finit par se pencher sur les langues et devenir grammairien et lexicographe. Versé en moyen français, comme en flamand et en espagnol, il rédigea quelques traités de conjugaison et de grammaire, ouvrit même, semble-t-il, une école de langues et on lui doit encore quelques recueils de dicts et « sentences » dont ce Trésor de sentences dorées, dicts, proverbes et dictons communs, réduits selon l’ordre alphabétique dont nous avons tiré le proverbe du jour.

algré les interdictions religieuses et politiques de l’usure depuis Charlemagne, sous la pression des besoins en numéraire et de la croissance économique, la société commerciale et civile du moyen-âge central inventera bientôt des formes de prêts à intérêts contournant les interdits. Les juifs, bien sûr, non soumis aux contraintes que font peser les institutions chrétiennes sur leurs ouailles, les pratiqueront, mais ils ne seront, comme nous allons le voir, pas les seuls.

algré les interdictions religieuses et politiques de l’usure depuis Charlemagne, sous la pression des besoins en numéraire et de la croissance économique, la société commerciale et civile du moyen-âge central inventera bientôt des formes de prêts à intérêts contournant les interdits. Les juifs, bien sûr, non soumis aux contraintes que font peser les institutions chrétiennes sur leurs ouailles, les pratiqueront, mais ils ne seront, comme nous allons le voir, pas les seuls.

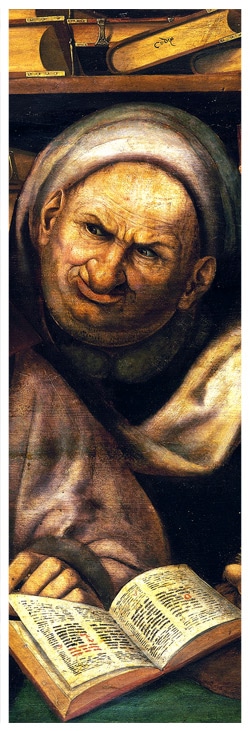

ans un monde chrétien qui ne goûte pas l’usure et même si l’on a recours à leurs services, cette mauvaise réputation collera longtemps à la peau des « lombards » et leur vaudra bien des satires par les auteurs médiévaux du fin fond du XIIIe jusqu’au coeur du XVIe siècle. Pour enfoncer le clou, donnons-en quelques exemples, pris dans la littérature médiévale et dans les siècles antérieurs, en commençant par quelques vers de

ans un monde chrétien qui ne goûte pas l’usure et même si l’on a recours à leurs services, cette mauvaise réputation collera longtemps à la peau des « lombards » et leur vaudra bien des satires par les auteurs médiévaux du fin fond du XIIIe jusqu’au coeur du XVIe siècle. Pour enfoncer le clou, donnons-en quelques exemples, pris dans la littérature médiévale et dans les siècles antérieurs, en commençant par quelques vers de