Sujet : chanson, médiévale, roi troubadour, roi poète, trouvère, vieux-français, langue d’oïl, amour courtois, chant de croisade.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle.

Auteur : Thibaut de Champagne (1201-1253)

Titre : « Dame, einsi est qu’il m’en couvient aler »

Interprète : Modo Antiquo, Bettina Hoffmann

Album : Secular Songs & Dances From The Middle Ages (2006)

Bonjour à tous,

u Moyen Âge central, Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre s’adonne à la poésie et à l’art des trouvères. Le talentueux roi compositeur qu’on surnommera, bientôt, Thibaut le Chansonnier, léguera une œuvre abondante encore reconnue, de nos jours, parmi les fleurons de la lyrique courtoisie de la première moitié du XIIIe siècle. Aujourd’hui, nous vous entraînons à la découverte d’une nouvelle pièce tirée du legs du noble champenois avec, à l’appui, sources, commentaires, traduction et une interprétation par une formation de musiques médiévales contemporaine, l’ensemble Modo Antiquo dirigé par Bettina Hoffman.

La douleur du partir au moment des croisades

La pièce du jour est souvent classée dans les chants de croisade même si sa thématique est double et qu’elle traite aussi de la « dure départie », autrement dit la douleur de la séparation, en l’occurrence, au moment de prendre la croix pour se rendre en terre lointaine.

On se souvient de deux autres chansons de Thibaut sur le thème de la croisade. Il y eu d’abord Au tans plein de félonie écrit une dizaine d’années auparavant. On n’y sentait le noble assez tiède et critique vis à vis de l’expédition en terre sainte. et il s’y montrait déjà réticent de s’engager pour tout laisser, y compris sa belle. Nous avions eu également l’occasion d’étudier la célèbre chanson « Seigneurs sachiez qui or ne s’en ira » écrite plus près de celle du jour et dans laquelle Thibaut de Champagne exhortera, cette fois, de manière énergique et autoritaire, ses contemporains à prendre la croix.

Sur le fond, la pièce que nous vous proposons d’étudier, aujourd’hui, est un peu entre les deux. Nous nous situons autour de 1238-1239, Thibaut s’est, cette fois, résolu à partir en expédition mais la séparation reste dure. Il lui coûte toujours de laisser la dame de son cœur et, de ce point de vue, le texte se tient dans le registre courtois et amoureux. En revanche, il n’est plus question de reculer et s’il est triste, le roi de Navarre se dit aussi joyeux de servir Dieu. Il acceptera même de trouver refuge auprès du culte marial en troquant ses amours temporelles contre une dame plus spirituelle.

Sources manuscrites d’époque

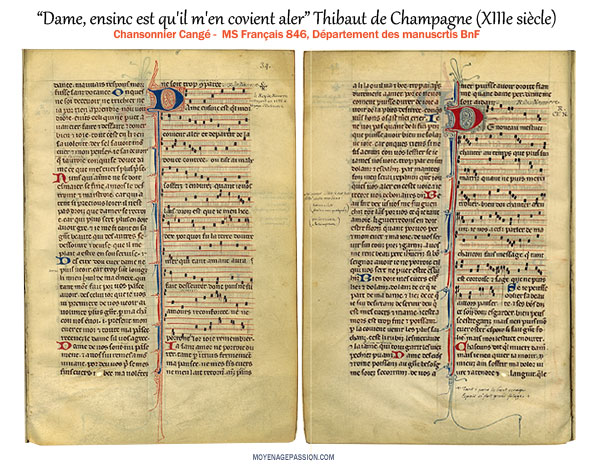

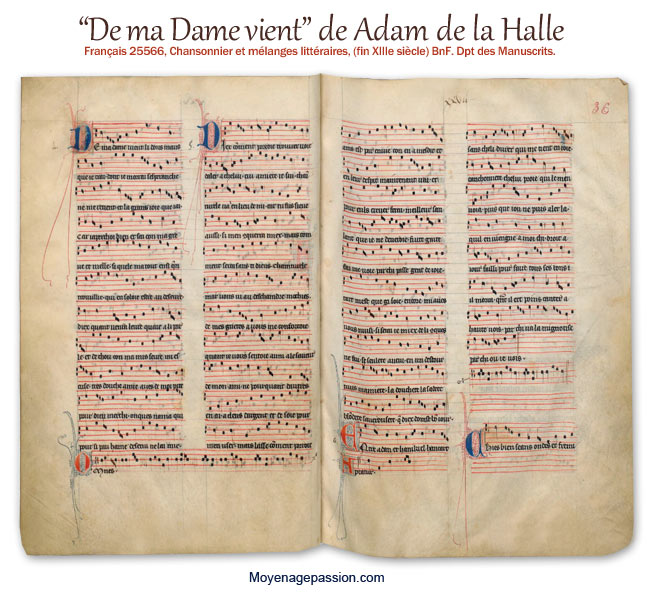

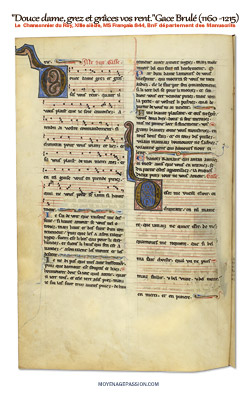

On retrouve cette pièce dans un certain nombre de manuscrits anciens. Pour l’illustration d’aujourd’hui et pour la notation musicale, nous avons choisi de vous la présenter telle qu’elle apparaît dans le Chansonnier Cangé. Le roi de Navarre y côtoie de nombreux autres trouvères qui lui sont contemporains ou antérieurs : Blondel de Nesle, le Chastelain de Coucy, Gace Brûlé, et quelques autres.

Ce célèbre ouvrage médiéval, daté de la dernière partie du XIIIe siècle, est conservé sous la référence ms Français 846 au département des manuscrits de la BnF et également consultable en ligne sur Gallica. Pour la graphie moderne de ce texte, nous avons fait appel à l’ouvrage « Les Chansons de Croisade » de Joseph Bédier et Pierre Aubry, sorti en 1909 aux éditions Honoré Champion. Pour son interprétation, nous vous entraînons du côté de l’Italie et de Florence avec l’ensemble Modo Antiquo sous la direction de Bettina Hoffmann.

L’ensemble médiéval italien Modo Antiquo

Fondé en 1984, à Florence, par Federico Maria Sardelli, la formation Modo Antiquo exerça d’abord ses talents dans un répertoire qui s’étendait du Moyen Âge à la renaissance et au baroque. Quelques années plus tard, son directeur le fera évoluer vers un brillant orchestre de 25 musiciens qui se fera connaître et même récompensé pour ses interprétations dans le domaine de la musique classique et baroque.

C’est à cette période de transition que sera formé l’ensemble médiéval Modo Antiquo, formation plus réduite dirigée par la violoncelliste, joueuse de viole de gambe et musicologue allemande Bettina Hoffman, elle-même épouse du directeur et musicologue italien. En près de 25 ans de carrière, cette formation spécialisée dans les musiques du Moyen Âge, a déjà eu l’occasion d’explorer de nombreuses thématiques : de Carmina Burana et des chants de goliards jusqu’à des chants de croisades, des danses italiennes des XIIIe et XIVe siècles ou encore les plus belles pièces des maître de musique de l’école Florentine et de Francesco Landini.

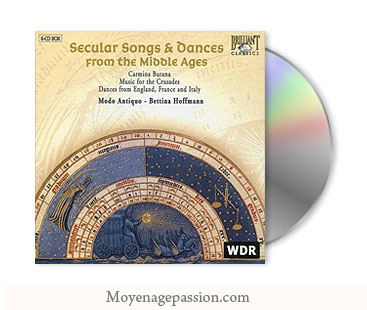

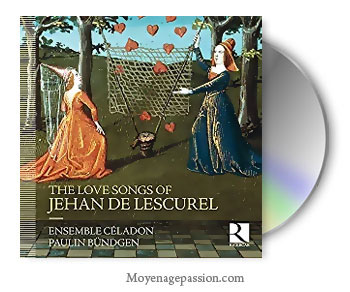

Secular Songs & Dances from the Middle Ages,

un coffret complet de musique médiévale

En 2006, la formation médiévale faisait paraître un coffret de pas moins de 6 CDs dédié aux chants et danses profanes du Moyen Âge. Avec plus de 6 heures d’écoute, il comprend 2 Cds sur les Carmina Burana, 2 sur les musiques et les chants de croisade et enfin deux autres sur les danses de la France, l’Italie et l’Angleterre médiévale : estampie royale, trotto, saltarello et « tutti quanti ». Autrement dit, une belle somme d’œuvre majeures du Moyen Âge.

Notre pièce du jour trouve sa place sur le premier CD dédié aux musiques et chants de croisade et sur la deuxième partie de celui- ci, dédié justement à « la dure départie ». La première partie de ce même CD porte sur « l’appel à la croisade ». Le deuxième CD aborde, quant à lui, la difficulté des expéditions et leur conséquences, dans une première partie, et les récompenses du chevalier à l’arrivée dans la Jérusalem céleste, dans une deuxième.

Avec 27 pièces dédiées aux musiques des croisades, ces deux opus nous gratifient d’un bon nombre de compositions familières (voir nos articles sur les chants de croisade). La plupart sont en vieux français et en oïl, mais on en trouve, également, un certain nombre en latin, et même une en allemand. Les deux chansons de croisade de Thibaut de Champagne susmentionnée s’y trouvent en compagnie de celle du jour et, du point de vue des autres signatures, le noble est bien entouré : le Chastellain de Couci, Huon d’Oisi, Richard Cœur de Lion, Guiot de Dijon, … et encore de nombreuses auteurs d’époque demeurés anonyme.

Cet impressionnant coffret de l’ensemble italien, est toujours disponible à la vente. Il est édité chez Brillant Classics et on le trouve même au format digitalisé. Voici un lien utile pour plus d’informations : Chants et danses profanes du Moyen Âge de Modo Antiquo.

Musiciens présents sur ces albums

Elena Cecchi Fedi, soprano – Santina Tomasello, soprano – Lucia Sciannimanico, mezzo-soprano – Paolo Fanciullacci, tenor, jeux d’anche, cornemuse, olifant – Marco Scavazza, bariton, contre-tenor – Federico Maria Sardelli, flûtes, chalémie, voix – Ugo Salasso, flûtes, cornemuse, chalemie, harpe – Mauro Morini, trompette a coulisse – Piero Callegari, trompette a coulisse, olifant – Bettina Hoffmann, violon, rebec, trompette marine – Gian Luca Lastraioli, citole, luth, dulcimer – Daniele Poli, harpe, luth, dulcimer – Annaberta Conti, organetto – Anna Clemente, organetto – Luca Brunelli Felicetti, percussions, tambours, cloches, dulcimer – Massimo Risaliti, cymbale, triangle, grelots.

« Dame, einsi est qu’il m’en couvient aler«

en vieux-français et sa traduction

Dame, ensi est qu’il m’en couvient aler

Et departir de la douce contree

Ou tant ai maus apris a endurer;

Quant je vous lais, droiz est que je m’en hee.

Deus! pour quoi fu la terre d’Outremer,

Qui tant amant avra fait dessevrer

Dont puis ne fu l’amors reconfortee,

Ne n’en porent leur joie remenbrer !

Dame, c’est ainsi qu’il me faut m’en aller

Et me séparer de la douce contrée

Où j’ai tant appris à endurer de maux ;

Et comme je vous laisse, il est juste que je me haïsse.

Dieu ! pourquoi avoir fait la terre d’outre-mer,

Qui aura séparé tant d’amants,

Qui, ensuite, n’eurent le réconfort d’amour

Ni ne purent s’en remémorer leur joie ?

Ja sans amor ne porroie durer,

Tant par i truis fermement ma pensee !

Ne mes fins cuers ne m’en lait retorner,

Ainz sui a lui la ou il veut et bee.

Trop ai apris durement a amer,

Pour ce ne voi conment puisse durer

Sanz joie avoir de la plus desirree

C’onques nus hons osast plus desirrer.

Jamais sans amour, je ne pourrais tenir,

Tant en lui, j’ai mis fermement ma pensée,

Pas d’avantage que mon cœur loyal ne me laisse m’en détourner,

Mais je suis avec lui là où il veut et aspire.

J’ai trop pris coutume d’aimer ;

Aussi je ne vois pas comment je pourrais continuer de vivre,

Sans avoir joie de la plus désirée

Qu’aucun homme n’osa jamais désirer.

Je ne voi pas, quant de li sui partiz,

Que puisse avoir bien ne solas ne joie,

Car onques riens ne fis si a envis

Con vos laissier, se je ja mès vous voie;

Trop par en sui dolens et esbahis.

Par maintes foiz m’en serai repentiz,

Quant j’onques voil aler en ceste voie

Et je recort voz debonaires diz.

Je ne vois pas, une fois séparé d’elle

Que je puisse avoir ni consolation, ni joie,

Car jamais je n’ai rien fait de si mauvais gré

Que vous quitter, si je ne devais jamais vous revoir (1)

Par quoi j’en suis trop affligé et ému ;

Par maintes fois je m’en serai repenti,

Quand jamais je ne voulus emprunter cette voie (2)

et que je me souviens de vos aimables paroles.

Biaus sire Dex, vers vous me sui ganchis;

Tout lais pour vous ce que je tant amoie.

Li guerredons en doit estre floris,

Quant pour vos pert et mon cuer et ma joie.

De vous servir sui touz prez et garnis;

A vous me rent, biaus pere Jhesu Cris !

Si bon seigneur avoir je ne porroie:

Cil qui vous sert ne puet estre traïz.

Beau seigneur Dieu, c’est vers vous que je me suis tourné ;

Pour vous je laisse tout ce que j’aimais tant ;

La récompense devra en être belle,

Quand pour vous, je perds mon cœur et ma joie.

Pour vous servir, je suis tout prêt et garni (de garnison, équipé) :

Je m’en remets à vous, beau père Jésus-Christ ; (3)

Si bon Seigneur, je ne pourrais avoir :

Celui qui vous sert ne peut être trahi.

Bien doit mes cuers estre liez et dolanz:

Dolanz de ce que je part de ma dame,

Et liez de ce que je sui desirrans

De servir Dieu cui est mes cors et m’ame.

Iceste amors est trop fine et puissans,

Par la covient venir les plus sachans;

C’est li rubiz, l’esmeraude et la jame

Qui touz guerist des vius pechiez puans.

Mon cœur doit bien être joyeux et affligé :

Affligé de ce que je me sépare de ma dame,

Et joyeux de ce que je suis désireux

De servir Dieu, à qui appartient mon corps et mon âme.

Cet amour là est chose trop fine et puissante ;

Par là il convient que viennent les plus instruits (4) :

C’est le rubis, l’émeraude et la gemme

Qui guérit tous les hommes des vils péchés puants.

Dame des cieus, granz roïne puissanz,

Au grant besoing me soiez secorranz !

De vous amer puisse avoir droite flame !

Quant dame pert, dame me soit aidanz !

Dame des cieux, grande reine puissante,

En mon grand besoin soyez-moi secourable !

¨Puissé-je vous aimer avec la juste flamme (5)

Quand je perds une dame, qu’une dame vienne à mon aide !

Notes

(1) se je ja mès vous voie. J. Bédier traduit : j’en jure sur mes chances de vous revoir un jour. Il ajoute : « J’interprète ces mots comme une application à la dame de la formule de serment : se je ja mes Dieu voie« .

(2) aler en ceste voie : entrer dans ce pèlerinage (J Bédier).

(3) A vous me rent, biaus pere Jhesu Cris : je me rends à vous comme votre vassal, beau père Jésus-Christ (J Bédier).

(4) Notes de Bédier sur ces plus sachants : sont-ils les plus savants (au sens spéculatif),

ou plutôt ceux que l’expérience de la vie a rendus les plus sages ?

(5) De vous amer puisse avoir droite flame ! Puisse m’éprendre la bonne flamme de l’amour de vous ! (J Bédier)

En vous souhaitant une fort belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.