Sujet : musique médiévale, chanson médiévale, maître de musique, chanson, culte marial, amour courtois, chant polyphonique, rondeau.

Titre : Rose, lys, printemps, verdure,…

Auteur : Guillaume de Machaut (1300-1377)

Période : XIVe siècle, Moyen Âge tardif

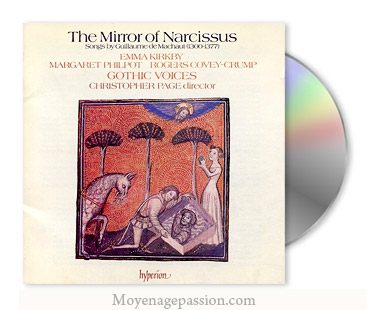

Interprètes : Gothic Voices

Album : The Mirror of Narcissus—songs by Guillaume de Machaut (1983)

Bonjour à tous,

ans le courant du XIVe siècle, Guillaume de Machaut s’impose avec une œuvre musicale et polyphonique de haute tenue. Ce poète et maître de musique a, du reste, connu une belle postérité puisqu’il est encore beaucoup joué et apprécié sur la scène actuelle des musiques médiévales.

Le dernier compositeur poète de son temps

Le legs impressionnant de Guillaume de Machaut comprend quelques pièces liturgiques, mais la partie dédiée à l’amour reste la plus abondante. Ce maître de musique champenois a, en effet, beaucoup écrit sur la nature du sentiment amoureux et même sur ses propres déboires.

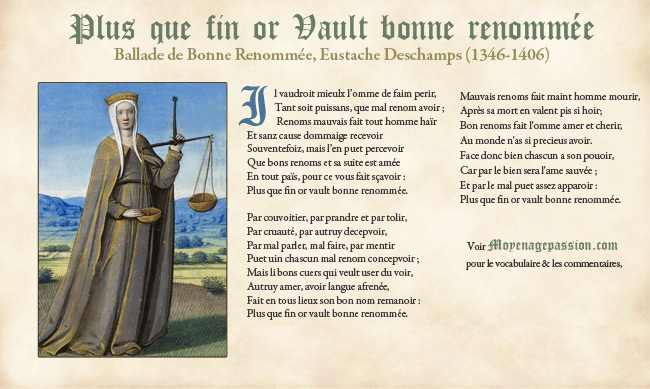

Clerc et chanoine de Reims, l’homme reste un des grands représentant de l’Ars Nova. A la fois poète et compositeur, il est aussi considéré comme un des derniers de son temps, à maîtriser les deux arts à la fois. Longtemps après lui, la musique suivra, en effet, son propre chemin. En se complexifiant, elle deviendra un domaine réservé de compositeur. Les poètes, de leur côté, auront le champ libre pour jouer avec les mots. A noter encore que Guillaume de Machaut a fixé quelques formes telle que la ballade, et qu’il a inspiré, au passage des auteurs comme Eustache Deschamps, ce dernier en a même fait son maître.

Un Rondeau pour la Fleur des Fleurs.

A première vue, le rondeau du jour pourrait sembler être une pièce dans la pure tradition de la lyrique courtoise. Le poète y déclare sa flamme à la plus belle des belles qu’on pourrait fort bien imaginer être sa mie. En se penchant d’un peu plus près sur les références de ce rondeau, on ne peut toutefois éviter d’y voir une allusion au culte marial et à la vierge.

Rose, liz, printemps, verdure, cette fleur plus belle et pure que toutes les autres serait elle plus spirituelle que terrestre ? Le rondeau de Machaut partage en tout cas de claires références avec des sources chrétiennes comme les matines sur l’assomption de Marie. Ici comme dans autres écrits chrétiens ou liturgique, on associe clairement la vierge aux roses et aux lys et ces matines anciennes mentionnent même ce printemps et ces fragrances qu’on retrouve directement dans le rondeau de Guillaume de Machaut 1.

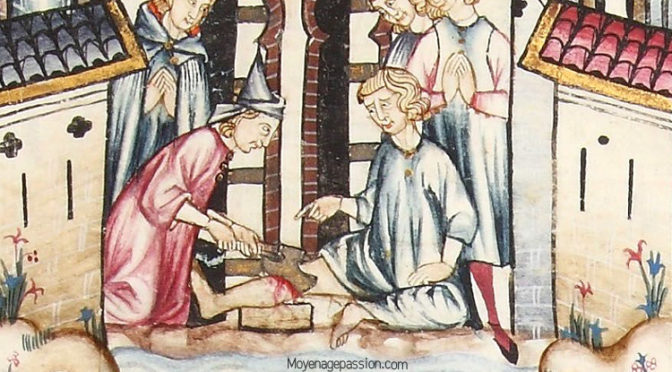

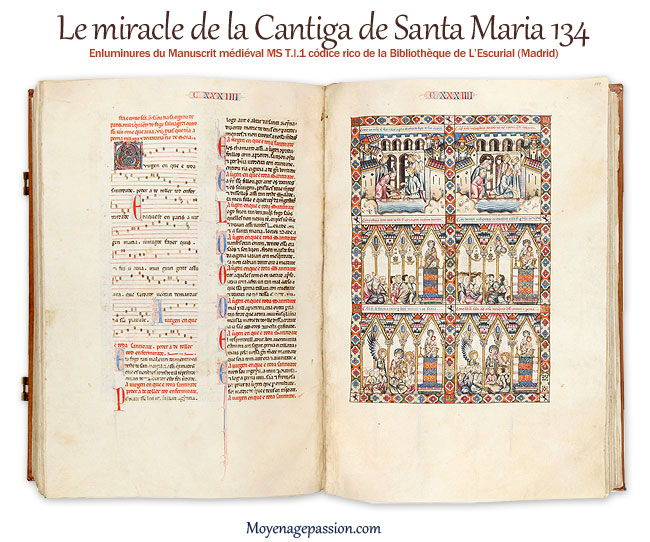

Au Moyen Âge central et tardif, les rapprochements entre la lyrique amoureuse et le véritable amour qu’on voue à Marie ne sont pas rares. Avec l’émergence du culte marial médiéval, les formes courtoises s’y sont même , souvent, mêlées. On retrouve ainsi, chez des auteurs médiévaux laïques mais aussi chez des religieux, des odes à la mère du Christ qui prennent les dehors d’un amour courtois. Si ce dernier est souvent défait de sa dimension charnelle, il n’en demeure pas moins intense (voir la Retrowange Novelle de Jacques de Cambrai ou même encore la Plus belle que Flor du Chansonnier de Montpellier).

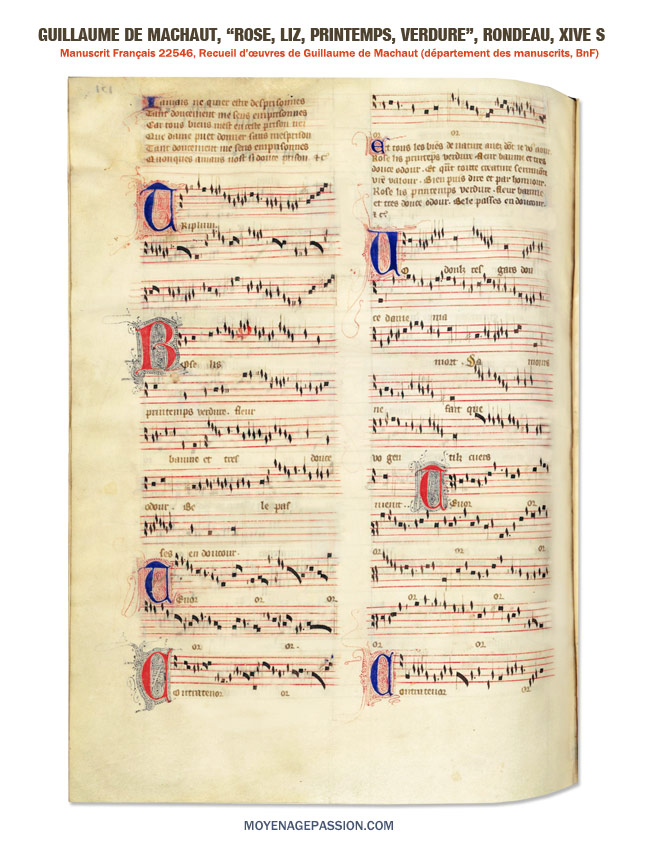

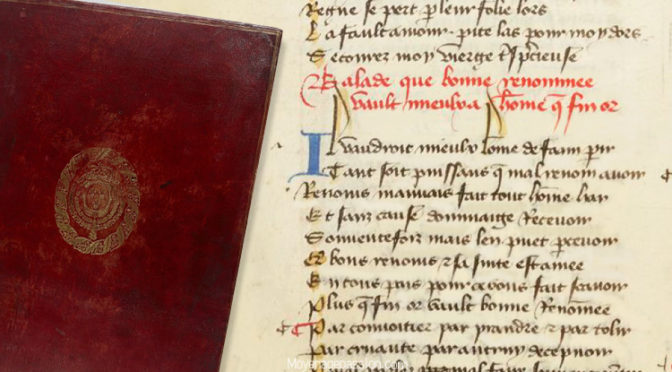

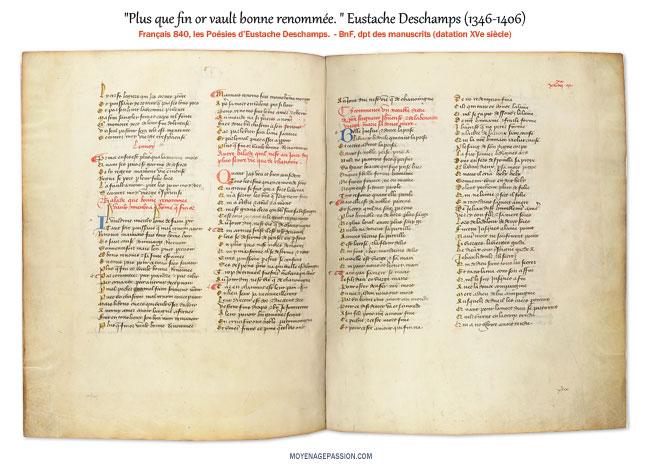

Au Sources manuscrites de ce rondeau

Les manuscrits dédiés à Guillaume de Machaut qui ne sont parvenus sont nombreux. Pour une version de ce rondeau annoté musicalement, nous avons pioché dans le manuscrit Français 22546 de la BnF où il côtoie d’autres pièces de Guillaume de Machaut. Cet ouvrage daté du XIVe siècle et le deuxième volume des « Nouveaux Dis amoureus » consacrés à l’œuvre de Machaut. Le premier volume est référencé Français 22545 à la BnF (jusque là rien de déroutant). Ces deux manuscrits médiévaux sont consultables sur Gallica, le site digital de la Bibliothèque Nationale.

Pour sa version en musique de ce rondeau, nous vous proposons l’interprétation de la formation musicale Gothic Voices.

L’ensemble Gothic Voices dans les pas de Guillaume de Machaut

Nous avons déjà eu l’occasion de citer ici Gothic Voices. Cet ensemble médiéval a été fondé aux débuts des années 80 par Christopher Page, musicologue, universitaire et musicien anglais. Dès sa création, la discographie de la formation s’est centrée sur un répertoire médiéval qui s’étend principalement du XIIIe au XVe siècle. On y trouve de nombreuses pièces de compositeurs Français et Anglais mais aussi quelques incursions vers l’Espagne ou l’Italie médiévales. Pour n’en citer que quelques-uns, Dufay, Machaut, Binchois ou encore Landini font partie des auteurs représentés dans cette discographie.

Au long de sa riche carrière, la formation anglaise s’est penchée sur des pièces liturgiques et des messes comme sur des chansons ou des compositions plus profanes. Vous pourrez retrouver plus d’informations sur leurs programmes et leur discographie sur leur site officiel.

Le Miroir de Narcisse, chansons de Guillaume de Machaut

En 1983, Gothic Voices faisait paraître un album entièrement dédié au maître de musique médiéval sous le titre : The Mirror of Narcissus, songs by Guillaume de Machaut. L’ensemble vocal y gratifiait son public de 13 titres pour une durée d’écoute de 51 minutes. Le rondeau du jour en est extrait.

Le reste de cet album propose des ballades, des motets, des virelais et des rondeaux principalement courtois du compositeur et poète médiéval. La majorité des pièces est en moyen français, à l’exception du motet latin Inviolata genitrix Felix virgo.

Cet album étant paru il y a quelque temps, il peut être difficile de le trouver chez les disquaires. A défaut, vous pourrez vous le procurer au format Mp3 sur les plateformes légales. Voici un lien utile à cet effet : The Mirror of Narcissus, songs by Guillaume de Machaut,

Artistes ayant participé à cet album

Voix : Rogers Covey-Crump, Andrew King, Emma Kirkby, Peter McCrae, Margaret Philpot, Colin Scott Mason, Emily Van Evera. Direction : Christopher Page

Le rondeau de Guillaume de Machaut

en moyen français

Rose, liz, printemps, verdure,

Fleur, baume et tres douce odour,

Belle, passes en doucour,

Et tous les biens de Nature

Avez dont je vous aour.

Rose, liz, printemps, verdure,

Fleur, baume et tres douce odour,

Et quant toute creature

Seurmonte vostre valour,

Bien puis dire et par honour:

Rose, liz, printemps, verdure,

Fleur, baume et tres douce odour,

Belle, passes en doucour.

Traduction en français actuel

Rose, lys, printemps, verdure,

Fleur, baume et plus doux parfum.

Belle dame, vous surpassez en douceur.

Et tous les dons de la nature

Sont vôtres,

Par quoi je vous adore.

Rose, lys, printemps, verdure,

Fleur, baume et le plus doux parfum.

Et, puisque, au-delà de toute créature,

Votre vertu les surpasse toutes,

Je puis bien dire honorablement :

Rose, lys, printemps, verdure,

Belle dame, vous surpassez en douceur,

fleur, baume et le plus doux parfum.

En vous souhaitant une belle journée

Frédéric Effe

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Notes

- « Vidi speciósam sicut columbam, ascendentem désuper rivos aquárum, cujus inaestimábilis odor erat nimis in vestimentis ejus; * Et sicut dies verni circúmdabant eam flores rosárum et lilia convallium. »

« J’ai vu une femme belle comme une colombe, s’élevant au-dessus des fleuves d’eau, et un parfum inestimable qui pesait sur ses vêtements. *Et comme les jours du printemps, il y avait autour d’elle des fleurs de roses et des lys des vallées. » Bréviaire Romain et Matines sur l’assomption de Marie.

Voir aussi L’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, Jacques de Voragine La Légende dorée (1261-1266) : »Et aussitôt le corps de Marie fut entouré de roses et de lys, symbole des martyrs, des anges, des confesseurs et des vierges. Et ainsi l’âme de Marie fut emportée joyeusement au ciel, où elle s’assit sur le trône de gloire à la droite de son fils. » ↩︎