Sujet : science médiévale, savant, psychologie, citations médiévales, miroir des princes, exercice politique, manipulation, asservissement.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Roger Bacon (1214-1292)

Ouvrage : Lettre sur les prodiges de la nature et de l’art et la nullité de la magie, A. Poisson, (1893)

Bonjour à tous,

ans le courant du Moyen Âge central, le savant, médecin et alchimiste Roger Bacon liste, dans un petit ouvrage de moins de 100 pages, les prodiges de la nature et de l’art contre ceux de la magie. Au XIXe siècle, l’écrivain et alchimiste Albert Poisson traduira en français actuel cette Epistola de secretis operibus naturae et artis et de nullitate magiae du Doctor Mirabilis dont on n’avait déjà connu certaines traductions en français vernaculaire dans le courant du Moyen Âge.

Dans cette Lettre sur les prodiges de la Nature et de l’Art, le savant médiéval listera un certain nombre de choses dont certaines pourraient paraître assez surprenantes au profane, au regard du XIIIe siècle dont Roger Bacon est contemporain. Nous en avons déjà cité quelques extraits et citations dans de précédents articles et nous nous récidivons aujourd’hui.

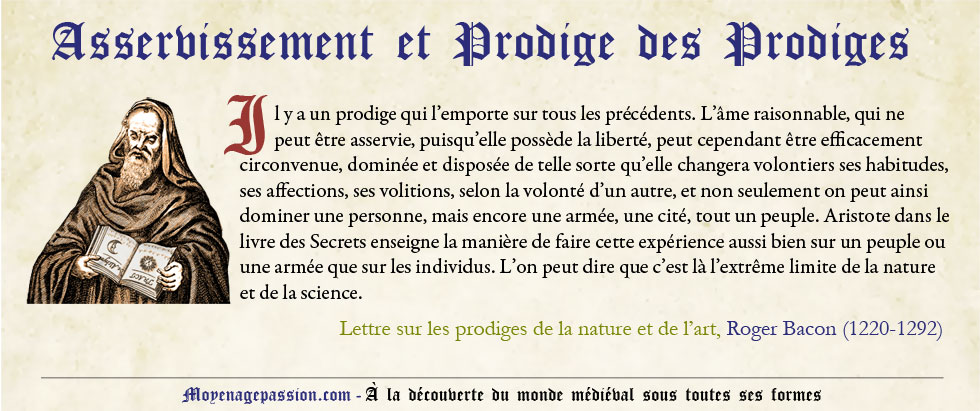

L’asservissement des individus par le prince

Dans son chapitre consacré aux « expériences merveilleuses », Roger Bacon conclut en s’éloignant des arts mécaniques pour basculer sur un propos plus proche de la manipulation politique des individus.

« Il y a un prodige qui l’emporte sur tous les précédents. L’âme raisonnable, qui ne peut être asservie, puisqu’elle possède la liberté, peut cependant être efficacement circonvenue, dominée et disposée de telle sorte qu’elle changera volontiers ses habitudes, ses affections, ses volitions, selon la volonté d’un autre (1), et non seulement on peut ainsi dominer une personne, mais encore une armée, une cité, tout un peuple.

Aristote dans le livre des Secrets enseigne la manière de faire cette expérience aussi bien sur un peuple ou une armée que sur les individus. L’on peut dire que c’est là l’extrême limite de la nature et de la science. »

Lettre sur les prodiges de la nature et de l’art,

Roger Bacon (1220-1292), Traduction de Albert Poisson

(1) note d’ Albert Poisson : Roger Bacon exposant clairement le dogme de la suggestion mentale ou du magnétisme animal, comme on voudra, quel enseignement pour les adorateurs fanatiques de la science actuelle ! Et encore l’alchimiste anglais reporte cette expérience à Aristote, ce qui nous ramène à quelques siècles avant l’ère chrétienne, ou tout au moins si le livre des Secrets est supposé, à un écrivain arabe. Le fait est trop clairement exposé pour être discuté, Bacon parle bien de la substitution d’une volonté à une autre volonté !

Le Secret des Secrets, un succès médiéval

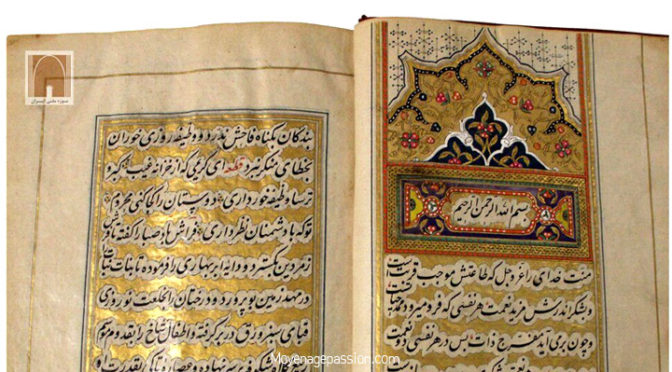

La référence de Bacon est donc empruntée au Secretum Secretorum, ouvrage très populaire du Moyen Âge que l’on a longtemps attribué à Aristote, devenu avec le temps « Pseudo-Aristote » et dont l’auteur est resté anonyme.

Ce « Secret des secrets » a émergé dans la littérature proche-orientale du Xe siècle sous la forme d’un ouvrage ayant pour nom « Kitāb-al-siyāsaẗ fī tadbīr al-riyāsaẗ ». Ce dernier se présente comme un échange épistolaire supposé du philosophe Aristote vers son prestigieux disciple Alexandre le Grand. Ses origines sont, peu ou prou, inconnues. La version arabe s’annonce comme une traduction du grec vers le syriaque, puis de cette langue vers l’arabe par Abu Yahya ibn al-Batriq, un érudit du IXe siècle.

Depuis, cette assertion a été remise en cause par certains érudits et certaines hypothèses font remonter Le Secret des Secrets à un autre miroir des princes islamique dont il aurait été inspiré : le as-Siyâsat al-‘âmmiyyahn du VIIIe siècle.

Popularité de cet ouvrage au Moyen Âge

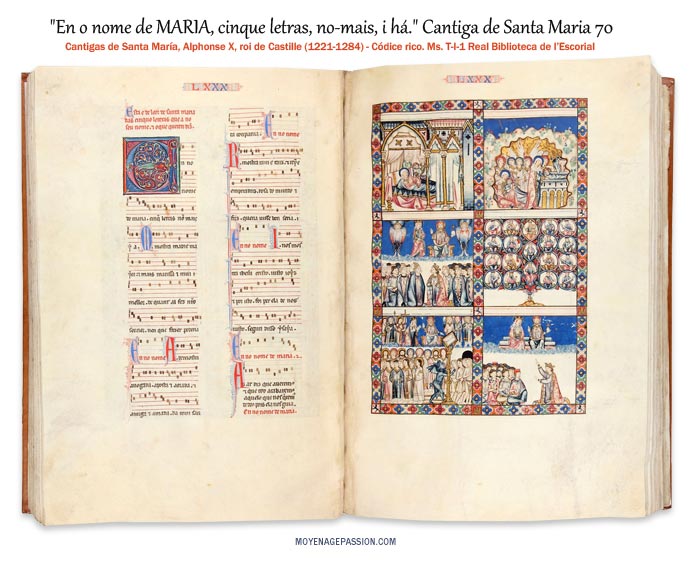

Livre de conseils de gouvernance (ou miroir des princes, comme on les nomme alors), le Secretum Secretorum apparaîtra, en Europe, dans des centaines de manuscrits du Moyen Âge central : d’abord en latin, puis en français vernaculaire à partir du Moyen Âge tardif et des XIVe/XVe siècles. Il existe en deux versions une courte et synthétique, une autre plus longue de plusieurs volumes.

Les thématiques abordés par ce « digest » de la bonne tenue et de la bonne gouvernance à l’attention des puissants demeurent assez larges : stratégies à tenir en matière d’administration et de gestion du pouvoir, usage des conseillers, vertus nécessaires et vices à écarter mais encore santé, régime, vêtements et apparence, … Et pour finir, cette énigmatique « physiognomonie », une discipline qui permettrait de connaître l’âme des hommes d’après leur physique/physionomie, leurs traits particuliers et leurs attitudes, à des fin, bien sûr, de manipulations ou, pour le dire plus positivement, de meilleur gouvernement.

En plus des manuscrits qui attestent de la grande popularité médiévale de l’ouvrage, des références à son contenu apparaissent aussi clairement entre les lignes de nombreuses autres auteurs médiévaux dont Albert le Grand ou Gilles de Rome. Roger Bacon en proposera même une version remaniée et annotée.

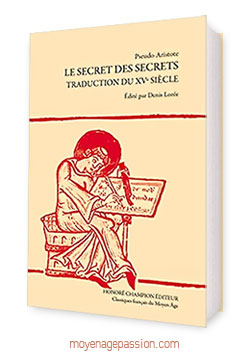

Plus près de nous, on doit au Docteur ès Lettres et professeur Denis Lorée, une édition commentée du Secrets des Secrets qui vous pourrez trouvez facilement en ligne (voir également ce lien).

Vieux comme le monde et toujours d’actualité

« Plusieurs types de secrets se côtoient dans le traité du Pseudo-Aristote. Les secrets humains sont ceux que chacun utilise pour tromper l’autre. Ils ne sont acceptables que lorsqu’ils permettent de maintenir le prince dans ses fonctions et le royaume en équilibre. »

Edition commentée du Secret des Secrets, Denis Lorée, CELAM, 2012.

A ces secrets, viendront s’ajouter, notamment, les secrets divins, confiés à Dieu à un nombre choisi d’élus et de princes avec grande responsabilité de ne pas les révéler. Marketing médiéval et teasing avant l’heure ? En suivant la plume de Denis Lorée, une partie des secrets éventés par l’ouvrage pourrait avoir fait l’effet d’être un peu remâchés ou survendus même pour certains érudits et savants du XVe siècle.

Quant à la manipulation des individus et des masses par les pouvoirs politiques, si les moyens sont différents au XXIe siècle, le fond n’a guère changé. A l’ère du tout médiatique et numérique, la rapidité de traitement de l’information et son inflation est loin d’être un gage de qualité, et encore moins de vérité.

Comme toujours, pour demeurer libre et échapper à la désinformation autant qu’à la manipulation, le devoir nous échoit de croiser très sérieusement les sources pour exercer à plein notre intelligence. C’est, à ce jour, la seule chose qui permette de se faire une idée plus claire de la réalité de l’action politique derrière le visage affable de sa communication.

Ce devoir de sens critique est particulièrement essentiel à l’heure où l’on traverse, en France assurément, sinon dans d’autres pays d’Occident, une crise de confiance de plus en plus grande vis à vis de la réalité de l’exercice démocratique, le tout en relation avec des connivences de « caste » aux idéologies autant qu’aux intérêts politico-économico-médiatiques convergents.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

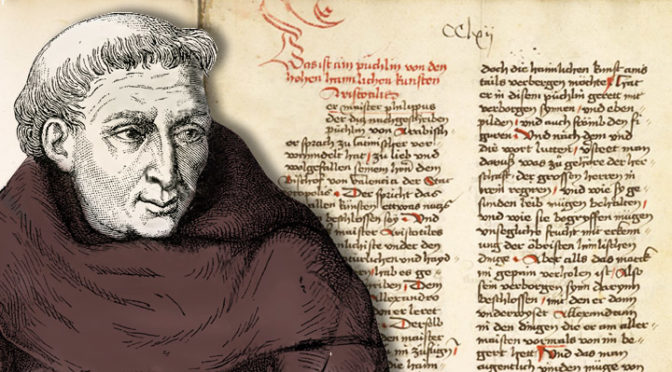

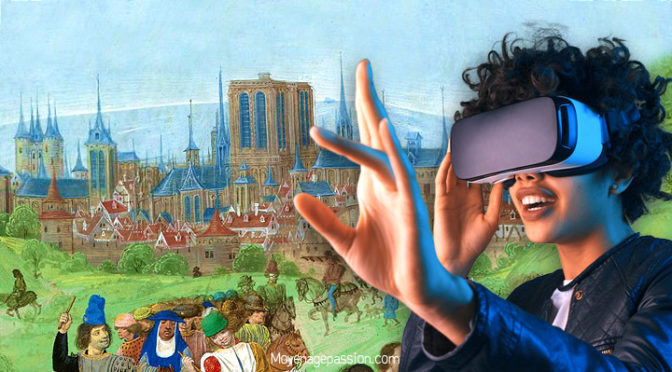

NB : l’image d’en tête est tirée, pour le premier plan, d’une gravure de l’édition de 1893 de la Lettre sur les prodiges de la nature et de l’art de Roger Bacon, traduite par A poisson. Son arrière plan provient du manuscrit Ms- 2872 de la Bibliothèque de l’Arsenal. Daté de la première moitié du XVe siècle, cette ouvrage contient diverses œuvres du Moyen Âge en provenance d’auteurs divers, dont le Secrets des Secrets (à consulter en ligne ici).