Sujet : troubadour, galaïco-portugais, cantigas de amor, cantigas de amigo, portrait, biographie, chanson médiévale.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Bernal de Bonaval (12..)

Titre : Filha fremosa, vedes que vos digo

Interprètes : Coro Thomas Tallis de Arduino Pertile

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous vous proposons de reprendre le fil de la lyrique galaïco-portugaise du Moyen Âge central. Nous serons, pour cela, accompagnés du troubadour Bernal de Bonaval et de l’une de ses cantigas de Amigo. Mais avant de vous présenter cette pièce, disons déjà un mot de ce poète du XIIIe siècle.

Bernal de Bonaval, éléments de biographie

Actif dans les premières décennies du XIIIe siècle, Bernal de Bonaval (Bernardo, Bernaldo de Bonaval) est cité dans certains manuscrits dédiés à la lyrique galaïco-portugaise, comme « premier des troubadours ». Il faut, toutefois, prendre cela plus comme une marque d’importance de son œuvre, que comme une datation absolue. Bernal fait, en effet, partie de la seconde génération de troubadours qui mirent en place et développèrent cette école poétique et ses différentes formes lyriques.

D’un point de vue biographique, l’homme est galicien, originaire de Bonaval, village qui fait désormais partie de l’agglomération de Saint-Jacques de Compostelle. Il écrit principalement, des Cantigas de Amor et des Cantigas de Amigo, genres particulièrement importants dans l’école galaïco-portugaise. Ses compositions ont vraisemblablement été jouées devant des cours prestigieuses comme celle de Fernando III de Castille et, sans doute plus tard, celle d’Alphonse X (1). Ce dernier souverain fera, en tout cas, une étrange référence au troubadour dans une chanson satirique adressée au poète Pero da Ponte.

« Vós non trobades come proençal,

mais come Bernardo de Bonaval;

por onde non é trobar natural,

pois que o del e do Dem’aprendestes. »

« Vous ne pratiquez pas l’art du trobar comme un provençal

Mais plus comme Bernal de Bonaval ;

De ce fait, ce n’est pas un art troubadouresque naturel

Puisque vous l’avez appris ou de lui ou du démon. »

Alfonso X – Pero da Ponte, par’o vosso mal – Cantiga de escarnio

Encore une fois, l’adresse du roi est faite à Pero de Ponte et la nature diabolique à laquelle il se réfère est sans doute plus une référence directe à un texte de ce dernier. Sans nous aventurer trop loin, on peut au moins voir dans cet extrait, la reconnaissance par le souverain espagnol d’un style poétique à part entière qui distingue Bonaval de l’école provençale, mais aussi de la préférence marquée d’Alphonse X pour cette dernière.

Prieur et frère dominicain ?

Certains auteurs ont émis l’hypothèse que Bernal de Bonaval a pu, également, avoir été ordonné frère dominicain à Saint Jacques de Compostelle. L’hypothèse se base, pour l’instant, sur un seul document juridique datant de 1279. On y trouve mentionné un « frère Bernardo, prieur de Bonaval ». Il pourrait peut-être s’agir du troubadour. Difficile de l’affirmer. Le cas échéant, notre troubadour viendrait s’ajouter à la liste des religieux ayant contribué à alimenter la lyrique galaïco-portugaise profane (2).

Œuvre et sources manuscrites

Pour ce qui est du legs de Bernal de Bonaval, son œuvre conservée est riche d’un peu moins d’un vingtaine de poésies. Ces 19 pièces gravitent principalement autour de Cantigas de Amigo (10) et de Cantigas de Amor (8) avec encore une tenson (3).

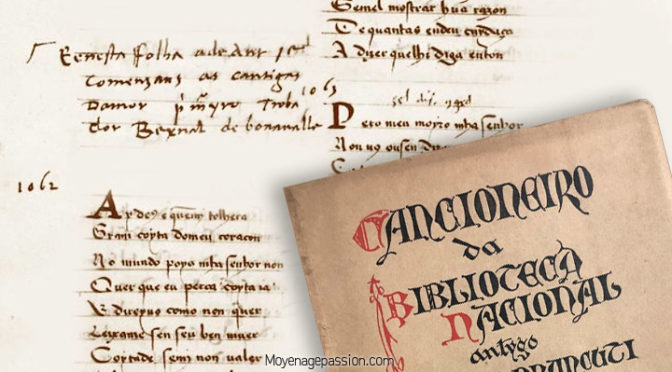

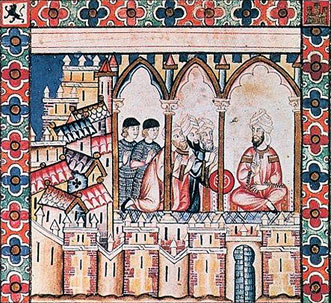

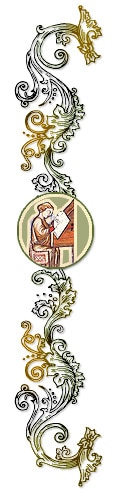

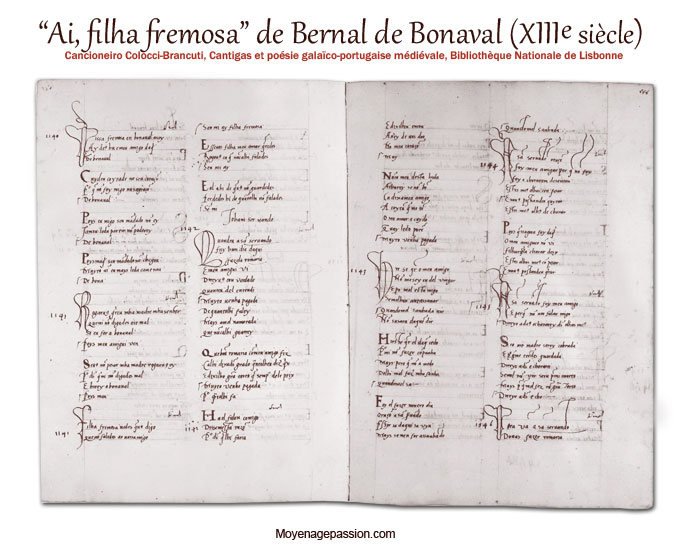

On peut retrouver la majeure partie de cette œuvre dans le Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Chansonnier de la bibliothèque nationale de Lisbonne), connu encore sous le nom de Codice ou Chansonnier Colocci Brancuti . Avec plus de 1560 pièces, ce manuscrit, daté du XVIe siècle, présente un nombre impressionnant de cantigas qui font de lui un ouvrage d’exception de la lyrique médiévale galaïco-portugaises. Plus de 150 troubadours et poète du Moyen Âge y sont répertoriés, aux côtés de notre auteur du jour. D’un point de vue esthétique, ce manuscrit ancien demeure assez sobre. Retranscrit par 6 copistes différents, il présente les œuvres sur deux colonnes d’une écriture tantôt très dense et sans fioriture, et tantôt plus soignée et un peu plus aérée. S’il n’est pas enluminé et si les chansons n’y sont pas non plus notées musicalement, il reste le fruit d’un travail énorme de compilation et d’indexation.

Ai, filha fremosa, la cantiga de amigo d’une mère à sa fille

Pour compléter notre découverte de ce troubadour galicien, vous proposons de découvrir, dors et déjà, une de ses pièces. Il s’agit d’une Cantiga de Amigo. Nous avons déjà exploré quelques-unes de ces chansons médiévales destinées à l’être aimé avec des auteurs célèbres de la péninsule ibérique, comme Martin Codax, Denis 1er du Portugal, Estevao Coelho ou encore Lourenço Jograr .

Celles que nous avons vu jusque là, mettaient plutôt en scène une jeune fille dans l’attente de son ami/amant. Dans ce type de cantigas, il n’est pas rare que le poète place les paroles dans la bouche même de cette dernière. Dans la cantiga du jour, Bernal de Bonaval a choisi de mettre en avant le personnage de la mère ; elle prendra la parole pour mettra en garde sa fille contre un trop grand empressement amoureux. Désireuse de la protéger, elle l’enjoindra même de ne pas voir son ami sans sa présence, en faisant, au passage, un brin de chantage affectif.

On retrouvera ces échanges entre mère et fille chez un certain nombre d’auteurs galaïco-portugais de la même période et des suivantes. Au delà du fond, on retrouve bien, dans cette poésie de Bonaval, le style épuré qui caractérise le genre : pièces, en général, courtes, mots simples et choisis, avec une emphase sur le refrain qui créé la tension et fait bien ressortir l’émotion du personnage mis en scène.

La version polyphonique du Coro Thomas Tallis

Pour la version musicale, nous vous proposons celle d’un sextet vocal italien issu de l’Ensemble DEUM et de la chorale Coro Thomas Tallis de Arduino Pertile. Nous vous avions déjà dit un mot de ces passionnés de musique ancienne, à l’occasion d’un article sur Thoinot Arbeau et sa chanson « Belle qui Tiens ma vie ». Ces chanteurs démontrent encore ici leurs grands talents vocaux. Notez au passage que leur chaîne youtube vous proposera une foule de contenus vocaux de très haut vol et toujours amenés avec une grande simplicité.

« Ai, filha fremosa » les paroles

de Bernal de Bonaval et leur traduction

Filha fremosa, vedes que vos digo:

que nom faledes ao voss’amigo

sem mi, ai filha fremosa.

E se vós, filha, meu amor queredes,

rogo-vos eu que nunca lhi faledes

sem mi, ai filha fremosa.

E al há i de que vos nom guardades:

perdedes i de quanto lhi falades

sem mi, ai filha fremosa.

Ma charmante fille, fais cas de ce que je te dis :

Ne parle pas à ton ami

Sans moi, ah ! ma chère fille.

Et si toi, ma fille, tu veux mon amour,

Je te prie que tu ne lui parles jamais

Sans que je sois là, ah ! ma charmante fille.

Et il y a autre chose (de grande importance) dont tu ne te soucies guère

Tu perds chaque mot que tu prononces face à lui

Si je ne suis pas là, ah ! ma chère fille.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com.

A la découverte du Monde médiéval sous toutes ses formes.

(1) Songs of a Friend: Love Lyrics of Medieval Portugal, Barbara Hughes Fowler, The University of North Carolina Press 1996 )

(2) Voir aussi Bernal de Bonaval Trovador medieval, Cantigas Medievais Galego-portuguesas.

(3) A Galiza e a cultura trovadoresca peninsular, António Resende Oliveira, Instituto de Historia e teoria das ideias – Faculdade de Lettras, Universidade de Coimbra.

NB : l’image d’en-tête est basée sur le Chansonnier Colocci Brancuti. On peut notamment y voir, la première page des chansons de Bernard Bonaval, avec la mention, à gauche, qui le désigne comme premier troubadour. Ce manuscrit a été digitalisé et il peut donc être consulté en ligne.