Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

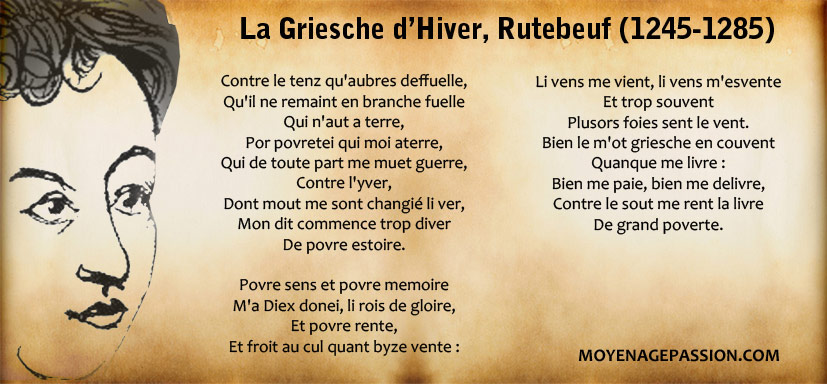

Auteur : Rutebeuf (1230-1285?)

Titre : Ci encoumence li diz de la Griesche D’Yver

Bonjour à tous,

Sur la Grièche d’Hiver

Ci encoumence li diz de la Griesche D’Yver (ou, plus La Grièche d’Hiver) est un texte d’anthologie de Rutebeuf, sans doute un de ses plus connus. Dans une certaine mesure, on peut se demander si cette poésie ne pourrait même être une clef pour expliquer les misères dont le trouvère ne cesse de nous parler. Affligé, sans le sou, il se montre en déroute dans nombre de ses textes, même si, entre ses lignes, on détecte, tout de même, la marque d’une classe sociale qui n’est pas celle des plus déshérités : il y parle d’un cheval, de servante, etc… Si tout cela ne respire pas non plus la grande noblesse, il en ressort les signes d’une certaine bourgeoisie ou petite noblesse.

Les déboires d’un joueur invétéré ?

Alors pourquoi tant de misère ? Rutebeuf avait-il une autre activité en dehors de ses poésies ? On ne le sait pas, mais on peut supposer que son niveau de lettres et d’instruction aurait pu lui permettre d’en tenir une et d’occuper des fonctions de clerc, par exemple.

J’ai vescu de l’autrui chatei

Que hon m’a creü et prestei:

Or me faut chacuns de creance,

C’om me seit povre et endetei.

La Pauvreté Rutebeuf

Dans cette poésie, en manière de doléance à Saint-Louis, il n’hésitait pas à affirmer que sa pauvreté et son insolvabilité étaient notoires. Mais si l’on pose que le jeu d’argent peut lever un coin du voile, il faudrait, du coup, admettre que c’est le cas d’un tas d’autres choses que l’auteur médiéval énumère, par ailleurs, pour justifier sa condition : cet ami puissant et sa cour qui lui ont fermé leur porte (la Paix Rutebeuf), sa santé (la complainte de l’œil), la charge de sa famille, le monde et le siècle, son mauvais mariage, etc… Au fond, tout l’accable et il finit presque, invariablement, par tout nous présenter comme la cause de sa grande pauvreté. Alors, quel crédit accordé à tout cela ? Devant le peu d’informations le concernant, hors de son oeuvre même, on en est réduit à spéculer.

Rutebeuf au pied de la lettre

C’est un fait pourtant. On finit, souvent, par être tenté de prendre Rutebeuf au pied de la lettre, au sujet de toutes ses disgrâces. Léo Ferré y a lui-même souscrit en colportant l’image romantique du poète miséreux, dans le Paris médiéval du XIIIe siècle. Mais ce n’est pas tant par les faits avérés (il n’y en a pas) que par un effet d’accumulation que nous y sommes conduits : c’est

Bien sûr, il y a, sans doute, un fond de vérité dans tout cela. Dans La Pauvreté Rutebeuf ou dans certains autres de ses envois (destinés à recueillir quelques subsides), ces vers ne trompent pas sur la nature dramatique de sa situation financière. Certaines descriptions sont aussi très factuelles et les détails ne manquent jamais, comme ici, dans la grièche où l’on sent qu’il connaît bien son sujet. Ses vers panachent donc, à l’évidence, vécu et littérature (caricature ?). Comme tous les auteurs, il se sert du matériau réel de sa vie pour créer son univers. C’est à tel point, d’ailleurs, qu’on dit même quelquefois de lui qu’il a été un des inaugurateur initiateur de ce « je » psychologique, affligé, affecté et ancré dans le quotidien, placé au centre de son oeuvre.

Le vrai du faux ?

Assez paradoxalement, cette même accumulation pourrait aussi nous conduire à nous questionner de manière inverse. Si les infortunes du trouvère parviennent encore à nous toucher à plus de 700 ans de son existence, sous ses dehors affichés de rustre un peu éploré et de victime permanente de tout, rien ne semble, en effet, jamais simple chez lui : à certains moments, peut-il s’agir d’un « procédé » ? Une façon de théâtraliser sa poésie ? Un tour stylistique ? Une manière qui lui serait propre de se rire du monde et de se rire de lui-même ? Quand il se glisse dans la peau d’un bonimenteur dans le Dit de l’Herberie, on ne doute pas, par exemple, qu’il ne fasse, là, une pitrerie. Quand il nous conte le Testament de l’âne ou le pet du vilain, son parti-pris humoristique est, là encore, évident.

Ayant dit cela, en recul sur son œuvre, sa Grièche d’hiver résonne, pour nous d’une grande dimension dramatique. Aujourd’hui, on aurait même sans doute du mal à y voir autre chose que le récit tragique d’un homme piégé par sa passion du jeu et criblé de dettes.

La grièche d’hiver de Rutebeuf

de la langue d’oïl au français moderne

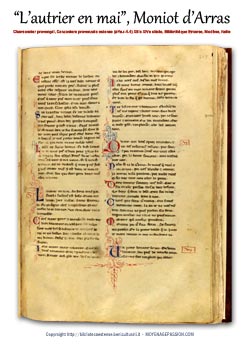

Pour cette traduction, nous nous sommes largement appuyés sur le travail déjà effectué sur l’auteur médiéval par Michel Zink. : Œuvres complètes de Rutebeuf, 1990, Garnier. La traduction n’est pas une discipline fermée. Qu’il soit donc clair que nous n’avons pas, ici la prétention de plus de justesse que le grand académicien, loin s’en faut ! Il est plutôt question d’alimenter la réflexion sur le vieux français de Rutebeuf, en proposant d’autres alternatives. Dans un bon nombre de cas, nous avons d’ailleurs reporté les traductions du célèbre médiéviste entre parenthèse pour favoriser ce travail de comparaison et de réflexion.

Ci encoumence li diz de la Griesche D’Yver

Contre le tenz qu’aubres deffuelle,

Qu’il ne remaint en branche fuelle

Qui n’aut a terre,

Por povretei qui moi aterre,

Qui de toute part me muet guerre,

Contre l’yver,

Dont mout me sont changié li ver,

Mon dit commence trop diver

De povre estoire.

Povre sens et povre memoire

M’a Diex donei, li rois de gloire,

Et povre rente,

Et froit au cul quant byze vente:

Li vens me vient, li vens m’esvente

Et trop souvent

Plusors foies sent le vent.

Bien le m’ot griesche en couvent

Quanque me livre:

Bien me paie, bien me delivre,

Contre le sout me rent la livre

De grand poverte.

Au temps que les arbres s’effeuillent

Qu’il ne reste sur branche, feuille

Qui n’aille à terre,

Par la pauvreté qui m’atterre

De tous côtés me fait la guerre,

Au temps d’Hiver

Qui affecte jusque mes vers

Je commence mon triste dit,

Par un lamentable récit.

Pauvre esprit et pauvre mémoire,

M’a donné Dieu, le roi de gloire

Et pauvre rente,

Et froid au cul quand bise vente :

Le vent me frappe, le vent m’évente

Et sans relâche

Et je le sens à chaque instant.

La grièche m’avait bien promis

tout ce que, depuis, elle me livre:

elle me paie bien et bien me livre,

Contre un sou elle me rend une livre

de grande misère.

Povreteiz est sus moi reverte:

Toz jors m’en est la porte overte,

Toz jors i sui

Ne nule fois ne m’en eschui.

Par pluie muel, par chaut essui:

Ci at riche home !

Je ne dor que le premier soume.

De mon avoir ne sai la soume,

Qu’il n’i at point.

Diex me fait le tens si a point,

Noire mouche en estei me point,

En yver blanche.

Ausi sui con l’ozière franche

Ou com li oiziaux seur la branche:

En estei chante,

En yver pleure et me gaimente,

Et me despoille ausi com l’ante

Au premier giel.

En moi n’at ne venin ne fiel:

Il ne me remaint rien souz ciel,

Tout va sa voie.

Li enviauz que je savoie

M’ont avoié quanque j’avoie

Et fors voiié,

Et fors de voie desvoiié.

Foux enviaus ai envoiié,

Or m’en souvient.

La pauvreté m’est retombée dessus :

Sa porte m’est toujours ouverte,

Toujours j’en suis,

Aucune fois n’en suis sorti.

Par pluie me trempe, Au chaud, m’essuie:

Ah ! Le riche homme que voici !

Je ne dors que mon premier somme.

De mes biens, ne connais la somme

Puisque je n’ai rien.

Dieu me fait les saisons à point :

Mouche noire en été me pique,

Et en Hiver, c’est la blanche.

Ainsi, suis comme l’osier franche (sauvage)

Ou comme l’oiseau sur la branche:

L’été, je chante

En hiver, pleure et me lamente,

Et me dépouille comme une ente (un greffon, une jeune pousse)

Au premier gel.

Il n’y a en moi ni venin ni fiel:

Il ne me reste rien sous le ciel,

Tout suit son cours.

Les mises dont j’étais coutumier

Ont englouti tous mes avoirs

Et fourvoyé

Hors du chemin, m’ont dévoyé.

J’ai parié des mises insensées,

Je m’en souviens.

Or voi ge bien tot va, tot vient,

Tout venir, tout aleir convient,

Fors que bienfait.

Li dei que li decier on fait

M’ont de ma robe tot desfait,

Li dei m’ocient,

Li dei m’agaitent et espient,

Li dei m’assaillent et desfient,

Ce poize moi.

Je n’en puis mais se je m’esmai:

Ne voi venir avril ne mai,

Veiz ci la glace.

Or sui entreiz en male trace.

Li traïteur de pute estrace

M’ont mis sens robe.

Li siecles est si plains de lobe !

Qui auques a si fait le gobe;

Et ge que fais,

Qui de povretei sent le fais?

Griesche ne me lait en pais,

Mout me desroie,

Mout m’assaut et mout me guerroie;

Jamais de cest mal ne garroie

Par teil marchié.

Trop ai en mauvais leu marchié.

Li dei m’ont pris et empeschié:

Je les claim quite!

Mais à présent, je le vois bien : tout va, tout vient,

Il faut bien que tout aille et vienne,

Hormis les bienfaits.

Les dés que l’artisan a faits

M’ont dépouillé de mes habits,

Les dés me tuent,

Les dés me guettent, les dés m’épient,

Les dés m’attaquent et me défient,

Cela me pèse (j’en souffre).

Je n’y puis rien mais m’en émeus (c’est l’angoisse, je n’y peux rien) :

Ne vois venir avril ni mai,

Voici déjà que vient le gel.

Or, me voilà sur la mauvaise pente.

Les traîtres (trompeurs) de basse extraction (cette sale race )

M’ont laissé sans aucun habit.

Ce monde est si plein de tromperies !

Dès qu’on possède un peu, on fait le vaniteux ;

Et moi, qu’est-ce que je fais,

Qui sens le fardeau de la pauvreté ?

La grièche ne me laisse en paix,

Elle ne cesse de m’égarer,

de m’attaquer, me guerroyer ;

Jamais je ne guérirai de ce mal

Au vue ma situation (à ce compte-là).

Je me suis placé dans un trop mauvais pas.

Les dés se sont saisis de moi :

J’y renonce désormais ! (dico : crier « quitte » – faire grâce)

Foux est qu’a lor consoil abite :

De sa dete pas ne s’aquite,

Ansois s’encombre;

De jor en jor acroit le nombre.

En estei ne quiert il pas l’ombre

Ne froide chambre,

Que nu li sunt souvent li membre,

Dou duel son voisin ne li membre

Mais lou sien pleure.

Griesche li at corru seure,

Desnuei l’at en petit d’eure,

Et nuns ne l’ainme.

Cil qui devant cousin le claime

Li dist en riant: « Ci faut traime

Par lecherie.

Foi que tu doiz sainte Marie,

Car vai or en la draperie

Dou drap acroire,

Se li drapiers ne t’en wet croire,

Si t’en revai droit à la foire

Et vai au Change.

Se tu jures saint Michiel l’ange

Qu’il n’at sor toi ne lin ne lange

Ou ait argent,

Hon te verrat moult biau sergent,

Bien t’aparsoveront la gent:

Creuz seras.

Quant d’ilecques te partiras,

Argent ou faille enporteras. »

Or ai ma paie.

Ensi chascuns vers moi s’espaie,

Si n’en puis mais.

Explicit.

Fou est qui s’en remet à leurs conseils (qui s’obstine à les écouter):

De sa dette, jamais ne s’acquitte,

Pire, il en alourdit la charge;

De jour en jour, en croît le nombre.

En été, il ne cherche point l’ombre

Ni chambre fraîche,

Car ses membres sont souvent nus.

La peine de son voisin, il ne s’en souvient plus,

Mais il pleure sur la sienne.

La grièche lui est tombée dessus,

L’a dépouillé en un instant,

Et nul ne l’aime.

Celui qui, avant, l’appelait « cousin »

Dit en riant: « Tu es usé jusqu’à la corde (1)

Par la luxure (débauche).

Par la foi que tu dois à Sainte-Marie,

Rends-toi donc chez le drapier

Acheter du drap à crédit.

Si le drapier ne veut te faire confiance,

Va-t-en alors droit à la foire

Et rends-toi au bureau de change ( voir les banquiers).

Si tu jures par l’ange Saint Michel

Que dans aucun repli de tes vêtements

Il n’y a d’argent caché,

On te trouvera bonne mine,

Et les gens te verront d’un bon œil (tu ne passeras pas inaperçu) :

On te fera confiance.

Et quand tu en partiras,

Tu auras ramassé de l’argent ou un morceau d’étoffe (une veste). »

Me voilà bien payé !

C’est ainsi que chacun s’acquitte envers moi,

Je n’y puis rien .

(1) « Ci faut traime par lecherie »: une autre belle traduction de Michel Zink en « tu es usé jusqu’à la corde ». Littéralement, « ici, tout va de travers », « la trame du tissu va de travers par la faute de la luxure ».

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

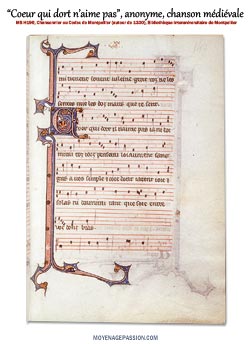

ujourd’hui, nous vous proposons une chanson médiévale datée entre le XIIe et le XIIIe siècle (avant 1280). Tirée du Codex H196 de Montpellier , cette pièce d’amour courtois est demeurée anonyme. Pour les amateurs de mélodies anciennes, ce beau manuscrit médiéval dont nous avons déjà parlé, a l’avantage de nous proposer les notations musicales de ses textes.

ujourd’hui, nous vous proposons une chanson médiévale datée entre le XIIe et le XIIIe siècle (avant 1280). Tirée du Codex H196 de Montpellier , cette pièce d’amour courtois est demeurée anonyme. Pour les amateurs de mélodies anciennes, ce beau manuscrit médiéval dont nous avons déjà parlé, a l’avantage de nous proposer les notations musicales de ses textes.

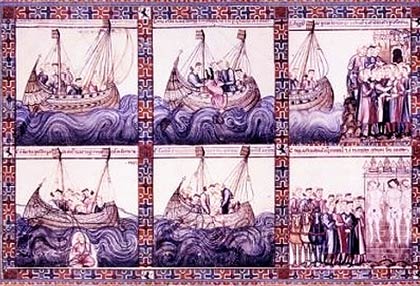

ans la continuité de notre étude du culte marial dans l’Europe médiévale du Moyen Âge central, voici un nouveau récit de miracle tiré du corpus du roi Alphonse X de Castille. Il s’agit cette fois de la Cantiga de Santa Maria 193 dont nous vous fournirons, à l’habitude une traduction en français actuel.

ans la continuité de notre étude du culte marial dans l’Europe médiévale du Moyen Âge central, voici un nouveau récit de miracle tiré du corpus du roi Alphonse X de Castille. Il s’agit cette fois de la Cantiga de Santa Maria 193 dont nous vous fournirons, à l’habitude une traduction en français actuel.

Sous le titre « Vox Iberica III, El Sabio » : Songs for King Alfonso X of Castille and León (1221-1284) », cette production d’une durée d’écoute de 78 minutes, propose 18 pièces dont 13 cantigas de Santa Maria.

Sous le titre « Vox Iberica III, El Sabio » : Songs for King Alfonso X of Castille and León (1221-1284) », cette production d’une durée d’écoute de 78 minutes, propose 18 pièces dont 13 cantigas de Santa Maria.