Sujet : fêtes johanniques, Jeanne d’Arc, célébration, compagnies médiévales, spectacles, campement médiéval, marché médiéval, médiéval fantasy, reconstituteurs, animations médiévales.

Période : Moyen Âge, médiéval fantastique.

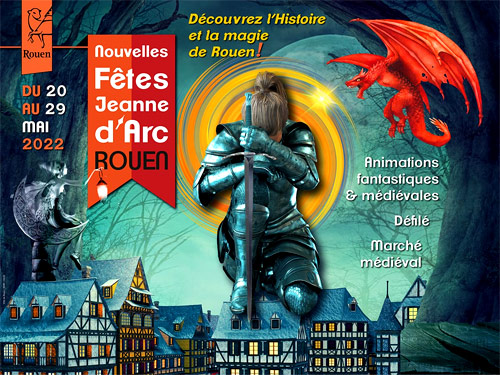

Evénement : Nouvelles Fêtes Jeanne d’Arc 2022

Dates : du 20 au 29 mai 2022

Lieu : Rouen, Seine-Maritime, Normandie.

Bonjour à tous,

es traditionnelles fêtes johanniques sont de retour à Rouen après deux années difficiles pour raison sanitaire. Leur programmation s’étale sur 10 jours, à partir du 20 mais elles connaîtront leur temps le plus fort du point de vue des animations, les 27, 28 et 29 mai prochains. C’est cette partie que nous vous invitons ici à découvrir.

Nouvelle formule pour de Nouvelles fêtes

Oubliez tout ce que vous connaissez de ces fêtes johanniques qu’on célèbre à Rouen depuis 1920. Le moins qu’on puisse dire en détaillant les animations prévues, c’est que ce retour est tout sauf timide. Pour ce cru 2022, les traditionnelles célébrations de Jeanne d’Arc Rouennaise font, en effet, peau neuve et reviennent en force avec une programmation intense. Pour marquer cette volonté de renouveau, elles ont même été rebaptisées : les Nouvelles Fêtes Jeanne d’Arc.

Les réjouissances se dérouleront dans toutes ses rues du centre historique et commerçants de Rouen, avec une douzaine de lieux de prédilection où les animations battront particulièrement leur plein, à partir du vendredi 27 et jusqu’au dimanche 29 mai. Pour parrainer cette édition 2022, Rouen s’est choisi un invité d’honneur au visage familier, celui de l’animateur Stéphane Bern, féru depuis d’Histoire et de patrimoine de très longue date. On pourra le croiser le samedi sur place, ainsi que Natasha St-Pier.

Pour incarner l’héroïne historique française qui donna tant de fil à retordre aux Angloys, les organisateurs ont eu la bonne idée de faire appel à la Jeanne d’Orléans. Pour cette année 2022, il s’agissait de Clotilde Forgeot d’Arc. La jeune fille, qui a incarné Jeanne à l’occasion des 593e fêtes johanniques d’Orléans 2022, est elle-même descendante du frère de la Jeanne historique. Du point de vue de la thématique générale, en dehors de la célébration autour de la pucelle d’Orléans, on notera que les organisateurs ont fait le choix d’animations débordant largement le Moyen Âge historique pour s’étendre au monde médiéval fantastique ou fantaisie même. Avec la présence d’escape game, des défilés de gobelins et même du Cosplay, sans doute soufflera-t-il sur ces Nouvelles Fête Jeann d’Arc un vent plus proche de l’habituel Salon Normannia.

Des animations médiévales et fantastiques

La municipalité et de nombreux acteurs de la ville et partenaires se sont associés à l’organisation de cette grande fête autour de Jeanne d’Arc. Comme nous l’avons dit, le programme est fourni et les troupes invitées pour l’animer y seront nombreuses. Pour rendre un digne hommage à la pucelle d’Orléans, défilés, moments scénarisés et temps forts, mais aussi concerts, grand jeu participatif, et célébrations liturgiques seront, bien sûr, au rendez vous.

Toutes ces célébrations seront accompagnées d’une foule d’autres animations médiévales et/ou fantastiques plus libres entre ateliers d’artisanat d’antan, déambulations et parades. On pourra ainsi assister à des spectacles divers (pyrotechnique, fauconnerie, spectacles burlesques, contes, saynètes, parades de géants …). Bateleurs, danseurs et musiciens d’inspiration médiévale seront aussi de la fête, aux côtés de reconstituteurs et compagnies médiévales venus installer leur campement. On pourra compter sur ces derniers pour lever le voile sur la vie quotidienne médiévale mais encore pour proposer des démonstrations de combats de chevaliers à la façon du Moyen Âge.

Pour chiner ou dépenser, un grand marché médiéval et fermier sera aussi installé sur place et, en plus de nombreuses options de restauration qui vous trouverez sur ses échoppes et dans le centre, une rôtisserie en plein air et ses tablées donneront à l’ensemble des allures de banquet

Compagnies médiévales, groupes, artistes,…

Fuegoloko – Kidromi – Museau – Roland du Mont Gambier – La Forge des Gobelins – l’Agence légendaire – Cos and Play – Combin’Arts – Compagnie Faunée – Compagnie Hauvoy – Compagnie Irmersul – Compagnie du Groupe 33 – Marina Lys – Compagnie Saltabraz – Danceries Mundia – Association médiévale 1412 – l’Inventorium de Calliope Aldebert – Compagnie Lilamayi – Gueule de loup – Compagnie Sembadelle – Compagnie Celestiaes – Le Foubon – Compagnie Fireman – Cowprod & Compagnie

Partenaires de l’événement : la municipalité de Rouen, les Vitrines de Rouen, l’Office du commerce et de l’artisanat rouennais, Historial et Donjon, l’Office de tourisme, le diocèse de Rouen, la Métropole Rouen Normandie, la Région Normandie et le Département de la Seine-Maritime.

Voir le site officiel de l’événement pour le programme détaillé

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

NB : les photos sur les vignettes proviennent de compagnies médiévalesque vous pourrez croiser le week-end prochain à Rouen : la Compagnie Sembadelle, l’Association medievale 1412 , Combin’Arts, la Compagnie Havoy, la compagnie Fireman.