« Sujet : Citations et poésie médiévales, légendes Arthuriennes, Saint Graal, table ronde, châteaux et chevaliers

« Sujet : Citations et poésie médiévales, légendes Arthuriennes, Saint Graal, table ronde, châteaux et chevaliers

Titre : roman du Graal, conte du Graal, Perceval.

Auteur : Chrétien de Troyes

Période : moyen-âge central, XIIe siècle

« C’était au temps que les arbres fleurissent, que les bocages se couvrent de feuilles et les prés d’herbe verte, alors que dès l’aube les oiseaux chantent doucement en leur latin et que toute créature s’enflamme de joie. »

Chrétien de Troyes, le conte du Graal, Perceval le Gallois

___________________________________________________________________________

Bonjour à tous,

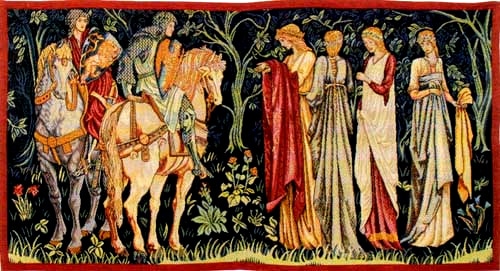

vant de faire plus grand tribut à Chrétien de Troyes et son oeuvre sur le Saint Graal et les légendes arthuriennes, oeuvre qui a marqué le monde médiéval et les valeurs de la chevalerie du moyen-âge de manière indélébile, nous voulons ici partager un peu de sa belle poésie, avec un extrait du roman de Graal sur le chevalier Perceval. Nous en profitons aussi pour soulever quelques idées sur cette fascinante quête du Saint Graal des légendes arthuriennes qui inspirera bien des auteurs, mais aussi simplement des hommes, longtemps après Chrétien de Troyes.

vant de faire plus grand tribut à Chrétien de Troyes et son oeuvre sur le Saint Graal et les légendes arthuriennes, oeuvre qui a marqué le monde médiéval et les valeurs de la chevalerie du moyen-âge de manière indélébile, nous voulons ici partager un peu de sa belle poésie, avec un extrait du roman de Graal sur le chevalier Perceval. Nous en profitons aussi pour soulever quelques idées sur cette fascinante quête du Saint Graal des légendes arthuriennes qui inspirera bien des auteurs, mais aussi simplement des hommes, longtemps après Chrétien de Troyes.

Qui est Chrétien de Troyes?

Que sait-on de Chrétien de Troyes en dehors de la fascination qu’exerce encore sur nous les légendes qu’il nous conte? Comme de nombreux auteurs médiévaux, son identité reste mystérieuse et on ne sait pas grand chose de précis le concernant. Il a vécu au XIIe siècle, serait né autour de 1135(?) et mort autour de 1183(?). Il a laissé pour nous une oeuvre poétique fournie mais pourtant inachevée, cinq récits en rimes, dont ce roman de Graal sur le chevalier Perceval qu’il n’aura pu finir et dont nous livrons aujourd’hui un court extrait. De l’héritage de cet auteur, on s’accorde à dire que plus qu’avoir simplement reflété la période médiévale qui l’a vu naître, il lui aura insufflé et inspiré, à travers les légendes du grand roi Arthur et de ses chevaliers, des valeurs, un idéal, une façon chrétienne d’être au monde. Noble chevalerie en quête de justice et

L’inspiration des légendes Arthuriennes

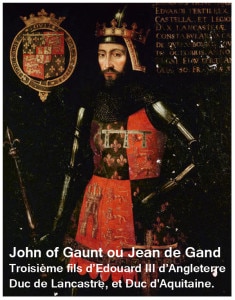

On l’a souvent dit, s’il est certainement celui qui donnera la consistance véritable et qui cristallisera les légendes du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde, Chrétien de Troyes aura puisé son inspiration dans le Roman de Brut, un ouvrage que l’auteur médiéval anglo-normand Robert Wace, avait composé, autour de 1155, dans l’entourage de Henri II Plantagenêt (1133-1189), roi d’Angleterre, époux d’Aliénor d’Aquitaine, et père, entre autres enfants célèbres, de Richard Coeur

L’inspiration de Wace connaît elle-même, comme filiation, celle de l’incontournable Geoffroy de Monmouth, ecclésiastique féru de littérature, ayant fini de publier, autour de l’an 1139, l’ouvrage « Historia regum Britanniae ». Il y contait alors déjà, entre autres mythes et histoires, les conquêtes d’un certain roi Arthur. Bien que réfuté par les historiens contemporains de notre ecclésiastique, l’ouvrage connaîtra un grand succès et inspirera de nombreux chroniqueurs et auteurs, dont Robert Wace, qui poursuivront ainsi le vaste corpus des légendes arthuriennes auquel Chrétien de Troyes contribuera aussi. Des nombreuses sources d’inspirations de ce dernier, qui s’en est allé aussi boire à la source des légendes celtes pour écrire ses ouvrages, il reste indubitable que Chrétien de Troyes aura contribué à christianiser cette légende.

L’allégorie de la quête du Saint-Graal

au service d’un idéal humaniste et chrétien.

Un moyen-âge profondément chrétien

Nous l’avons dit et ce loin d’être une idée nouvelle, le moyen-âge du XIIe siècle reste profondément chrétien. Nous sommes dans les siècles des croisades où l’on n’hésite pas à prendre la croix, au péril de sa vie, pour traverser le monde aux appels des papes : protéger les chrétiens d’orient ou le tombeau du christ, aller quérir les saintes reliques et se sanctifier à son tour. Les nobles et seigneurs d’alors sont portés par ces idéaux et dans les campagnes et les villes, on peut faire varier la forme de ses

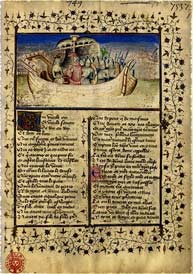

Bien sûr, il y a dans les légendes arthuriennes, comme dans tout mythe ou légende, l’aventure et la féerie, l’action, les rebondissements, les hommes face à la réalité du monde, mais nos preux chevaliers sont, dans l’oeuvre du poète et à travers leurs quêtes, plus que jamais face à la quête profonde de la divinité et dans un recherche initiatique constante. Fusse-t’il un plat devenu coupe sous la plume de Chrétien de Troye, le Saint Graal n’est pas qu’un objet fait de matière, il est aussi un prétexte pour nos chevaliers à se chercher eux-mêmes dans un idéal chrétien, et au delà, à se sanctifier au sens encore chrétien du terme. (photo ci -dessus, le Saint Graal apparaît aux chevaliers de la table ronde, XVe siècle, BnF. consultez l’original ici)

Égaux dans la quête et devant Dieu

Unir les hommes de toutes origines dans un idéal de valeurs et de transcendance, c’est, sans aucun doute à travers la recherche du Saint-Graal une des idées fortes des légendes arthuriennes du moyen-âge.

« La table ronde n’a pas d’angles pour que personne n’en soit exclus ».

C’est la quête, plus que l’éducation ou l’origine sociale qui unit nos chevaliers, une communion de valeurs, un élan vers un idéal et cet idéal est chrétien et les rend égaux entre eux et devant Dieu. Même s’il n’est pas dénué d’origine noble par le sang, sans doute que celui qui personnifie le mieux cette idée dans les légendes Arthuriennes reste le chevalier Perceval; être simple et rustre à la naïveté touchante, élevé par sa mère loin du monde des hommes, de la chevalerie et même des églises, mais que le destin prophétisé finira par rattraper pour le faire entrer dans la légende. Il n’est pas une adaptation ou une seule version de l’histoire d’Arthur et des chevaliers de la table ronde digne de ce nom, depuis, qui ne réussisse pas à

DES ORIGINES RUSTRES DE PERCEVAL

Parenthèse Kaamelott très à propos, pour se détendre un peu.

Souffrez que je cite ici, au milieu de tant de sérieux, le très cher Alexandre Astier, en le laissant exprimer lui-même, sa vision des origines de Perceval, par la bouche même de ce dernier:

Perceval, (Franck Pitiot), Chevalier de Kaamelott

Concernant cette table ronde et la symbolique de ces chevaliers au service du Christ dans leur quête, il faut encore relever ce détail que nous livre Jean Pierre Bordier, professeur agrégé de l’Université dans son article consacré à Merlin l’enchanteur sur Universalis. Il nous dit bien jusqu’où va la symbolique chrétienne chez les auteurs médiévaux des légendes d’Arthur, ici dans le roman de Robert de Boron, clerc de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, qui nourrira encore l’oeuvre arthurienne de ses vers très chrétiens.

« La Table ronde ne réunit pas seulement l’élite des chevaliers d’Arthur, tout en prévenant par sa forme toute querelle de préséance, mais reproduit aussi la table du Graal, dressée par Joseph d’Arimathie (d’après le roman en vers de Robert de Boron) en mémoire de la table de la Cène. »

La quête intérieure

Et les voilà, nos chevaliers de la table ronde, questionnant leurs origines, leurs actions et leur devenir, vivant et agissant dans une recherche constante d’eux-même qui les pousse, vers l’avant, comme pour mieux s’y trouver, et, à travers cette quête, pour retrouver un idéal d’homme. Et cet idéal avec Chrétien de Troyes et ses successeurs, est celui du noble chrétien, protégeant les déshérités, aimant les dames de cet amour distant et courtois, emprunt de grand respect, dans l’espoir qu’elle les invitent, peut-être un jour, à s’approcher. C’est encore ce noble chrétien qui part sur les routes, s’oubliant dans ses quêtes pour mieux s’y retrouver, à chercher les saintes reliques, à pourfendre l’injustice et à suivre, en tentant de ne pas faiblir, le chemin du Saint Christ et les traces sacrées qui ont pu demeurer. Ces

Au fond, comme dans toute quête mystique, le chemin importe plus que sa finalité, la route compte plus que la destination. Et l’immortalité qu’on prête au Saint Graal semble au sortir moins importante que la pureté de sa sainte quête qui est un idéal du devenir et de la transformation, la clef d’un questionnement tout à la fois humain, religieux et social. Ne sont-ils pas, d’ailleurs, devenus immortels? Trouver sa place en soi-même, parmi les hommes et dans la lumière du divin et du Saint Christ, c’est là que se situe l’allégorie du Saint Graal. C’est celle d’un monde médiéval profondément chrétien dans lequel Chrétien de Troyes nous invite et c’est un monde qui, à travers les légendes arthuriennes, aspire à l’élévation de l’homme, dans une quête humaniste et sacré du divin.

Chrétien de Troyes, merveilles du roman

de Graal et de la poésie médiévale

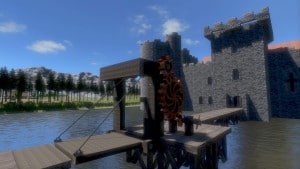

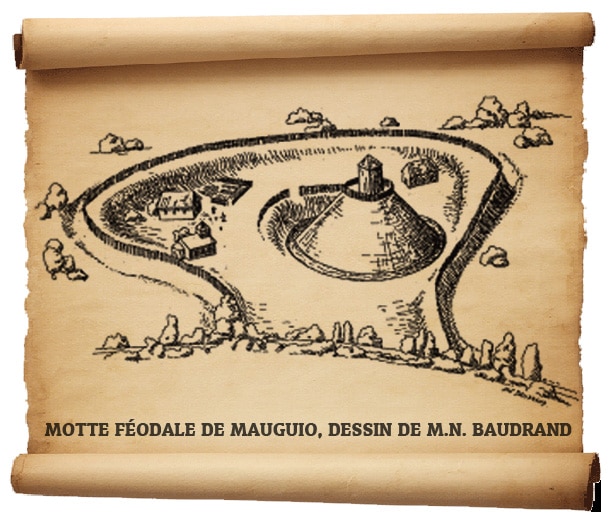

L’extrait suivant est tiré du conte de Graal. Il nous conte les merveilles d’un château médiéval que Gauvain croise sur son chemin, palais splendide de richesses et de puissance comme on en voit se multiplier dans le courant de ce XIIe, que l’on a nommé le siècle de l’âge d’or des châteaux-forts.

Extrait original de Chrétien de Troyes

en vieux français

De l’autre part de l’eve sist

.I. chastiax trop bien compassez

Trop fors et trop riches assez

Ja ne quier que mentir m’en loise

Li chastiax sor une faloise

Fu fermez par si grant richece

Qu’onques si riche fortereche

Ne virent oeil d’ome qui vive,

Car sor une roche naïve

Ot .i. palais molt grant assis

Qui toz estoit de marbre bis

El palais fenestres overtes

Ot bien .v .c totes covertes

De dames et de damoiseles

Qui esgardoient devant eles

Les prez et les vergiers floris

Extrait adapté en français moderne

De l’autre côte, posé sur l’eau,

Se tenait château si bien fait,

Si puissant et riche à la fois,

Je ne crois mentir en disant,

Le château sur une falaise

Etait fait de tant de richesses

Que jamais si grande forteresse,

Homme qui vit put contempler.

Car sur la roche brute et vive,

Se tenait un palais si grand,

Tout entier fait de marbre gris.

Au palais, les fenêtres ouvertes,

près de cinq cent, étaient couvertes

De dames et de damoiselles

Qui regardaient au devant d’elles,

Les prés et les vergers fleuris.

Une belle journée à vous, mes bon amis, puisse la dame du lac vous inspirer et puissiez-vous goûter avec elle la poésie de notre monde et sa magie, la beauté du chant des rivières et toute la profondeur des belles légendes arthuriennes! Longue vie à tous!

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

« L’ardente passion, que nul frein ne retient, poursuit ce qu’elle veut et non ce qui convient. »

Publiliue Syrus Ier s. av. J.-C

Arnaud « de passage », Arnaud Poivre d’Arvor investira les lieux, le temps de deux journées, en se glissant dans la peau d’un paysan du XVe siècle.

Arnaud « de passage », Arnaud Poivre d’Arvor investira les lieux, le temps de deux journées, en se glissant dans la peau d’un paysan du XVe siècle. Bien sûr, nous même aurions, sans doute, aimer voir un Arnaud Poivre d’Arvor moins innocent sur la période qu’il visite, pour qu’il aille plus loin dans la pertinence de ses questions et de son observation, mais tout le concept est là justement, qui consiste à opposer la « naïveté » de ce « visiteur de l’Histoire », au monde et à l’époque dans lesquels il se retrouve transporté. L’émission entend donc garder un ton léger et tirer partie de cette distance entre celui qui ne sait pas et l’univers auquel il se confronte. Elle se destine, à l’évidence, à une audience large et qui connait peu ces sujets, et entend aussi englober le public jeune dans ses visées; il s’agit donc, bien entendu, d’un positionnement voulu. L

Bien sûr, nous même aurions, sans doute, aimer voir un Arnaud Poivre d’Arvor moins innocent sur la période qu’il visite, pour qu’il aille plus loin dans la pertinence de ses questions et de son observation, mais tout le concept est là justement, qui consiste à opposer la « naïveté » de ce « visiteur de l’Histoire », au monde et à l’époque dans lesquels il se retrouve transporté. L’émission entend donc garder un ton léger et tirer partie de cette distance entre celui qui ne sait pas et l’univers auquel il se confronte. Elle se destine, à l’évidence, à une audience large et qui connait peu ces sujets, et entend aussi englober le public jeune dans ses visées; il s’agit donc, bien entendu, d’un positionnement voulu. L faut pour tous les goûts. Le double objectif du ludique et du divertissement est, en tout cas, atteint, puisque l’ensemble se révèle, à la fois, drôle et instructif.

faut pour tous les goûts. Le double objectif du ludique et du divertissement est, en tout cas, atteint, puisque l’ensemble se révèle, à la fois, drôle et instructif.  Derrière l’émission, il faut encore rendre tribut à Serge Tignères, son auteur, par ailleurs journaliste, écrivain, réalisateur et Docteur en Histoire, pour les garanties qu’il nous offre dans son approche des sujets et des contextes historiques. Si le visiteur de passage est innocent, les mondes dans lesquels ce passionné d’Histoire nous transporte sont approchés avec beaucoup de sérieux et très bien documentés.

Derrière l’émission, il faut encore rendre tribut à Serge Tignères, son auteur, par ailleurs journaliste, écrivain, réalisateur et Docteur en Histoire, pour les garanties qu’il nous offre dans son approche des sujets et des contextes historiques. Si le visiteur de passage est innocent, les mondes dans lesquels ce passionné d’Histoire nous transporte sont approchés avec beaucoup de sérieux et très bien documentés. Durant cette période médiévale, une forme de dépopulation, née de la guerre de cent ans, est en train de changer la donne entre paysans et seigneurs. C’est un phénomène qui n’est pas du qu’à la guerre de cent ans mais qui a aussi émergé avec les épidémies de grande peste du XIVe siècles et les énormes ravages occasionnés sur les populations. D’après les données historiques actuelles, on considère qu’entre le XIVe et le XVe siècles durant laquelle la peste sévit, entre trente et cinquante pour cent de la population aurait été décimée. Dans le siècle qui va de 1340 à 1440 seulement, on mentionne, dans certaines sources, une dépopulation de la France supérieure à 40%. Entre la guerre de cent ans et cette terrible pandémie, les morts sont donc nombreux et les bras se font rares. En position de force, les serfs et les vilains renégocient alors leur statut et commencent à s’émanciper, quand ils ne désertent pas simplement les domaines pour aller travailler chez le seigneur le plus offrant; il y a eu aussi, en effet, dans ce contexte, une forme de surenchère du côté des Seigneuries pour acquérir, à prix fort, cette main d’oeuvre qui faisait cruellement défaut. Comme l’aborde ce documentaire, ce déséquilibre de l’offre et de la demande sera favorable aux paysans de l’époque qui en profiteront pour tirer leurs épingles du jeu.

Durant cette période médiévale, une forme de dépopulation, née de la guerre de cent ans, est en train de changer la donne entre paysans et seigneurs. C’est un phénomène qui n’est pas du qu’à la guerre de cent ans mais qui a aussi émergé avec les épidémies de grande peste du XIVe siècles et les énormes ravages occasionnés sur les populations. D’après les données historiques actuelles, on considère qu’entre le XIVe et le XVe siècles durant laquelle la peste sévit, entre trente et cinquante pour cent de la population aurait été décimée. Dans le siècle qui va de 1340 à 1440 seulement, on mentionne, dans certaines sources, une dépopulation de la France supérieure à 40%. Entre la guerre de cent ans et cette terrible pandémie, les morts sont donc nombreux et les bras se font rares. En position de force, les serfs et les vilains renégocient alors leur statut et commencent à s’émanciper, quand ils ne désertent pas simplement les domaines pour aller travailler chez le seigneur le plus offrant; il y a eu aussi, en effet, dans ce contexte, une forme de surenchère du côté des Seigneuries pour acquérir, à prix fort, cette main d’oeuvre qui faisait cruellement défaut. Comme l’aborde ce documentaire, ce déséquilibre de l’offre et de la demande sera favorable aux paysans de l’époque qui en profiteront pour tirer leurs épingles du jeu.

populations au sens large. Plus personne n’en doute aujourd’hui et c’est encore une idée reçue sur le moyen-âge qu’il convient de revisiter, au risque de décevoir les fans de Jacquouille la Fripouille, celui des visiteurs, le film, celui de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier et Jean Réno, cette fois-ci. L’hygiène est bien présente au moyen-âge et on sait se laver.

populations au sens large. Plus personne n’en doute aujourd’hui et c’est encore une idée reçue sur le moyen-âge qu’il convient de revisiter, au risque de décevoir les fans de Jacquouille la Fripouille, celui des visiteurs, le film, celui de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier et Jean Réno, cette fois-ci. L’hygiène est bien présente au moyen-âge et on sait se laver.

intérieures douteuses contre leur propre couronne, nul doute que les rois eurent aussi intérêt à diminuer le pouvoir de seigneurs. Ci-dessus, un portrait du roi Charles VII (1403-1461) qui était au pouvoir en 1450. Cette toile, signée de Jean Fouquet, date elle-même de 1445, soit seulement cinq ans avant la date supposée de notre documentaire.

intérieures douteuses contre leur propre couronne, nul doute que les rois eurent aussi intérêt à diminuer le pouvoir de seigneurs. Ci-dessus, un portrait du roi Charles VII (1403-1461) qui était au pouvoir en 1450. Cette toile, signée de Jean Fouquet, date elle-même de 1445, soit seulement cinq ans avant la date supposée de notre documentaire.

coeur. Par ailleurs, immergé en situation réelle, la perception est toujours différente de la distance que l’on peut prendre devant sa télévision ou un écran. J’ajoute pour le saluer au passage, que le personnage du maître paysan laboureur, autant que son implication dans son travail et son époque, sonnent très justes.

coeur. Par ailleurs, immergé en situation réelle, la perception est toujours différente de la distance que l’on peut prendre devant sa télévision ou un écran. J’ajoute pour le saluer au passage, que le personnage du maître paysan laboureur, autant que son implication dans son travail et son époque, sonnent très justes.

ous poursuivons donc aujourd’hui la présentation du château-fort de Bodiam, superbe édifice de la fin du XIVe siècle, inspiré de l’architecture Philippienne et qui se tient en Angleterre, dans l’Est du Sussex, non loin des côtes françaises et de Calais.

ous poursuivons donc aujourd’hui la présentation du château-fort de Bodiam, superbe édifice de la fin du XIVe siècle, inspiré de l’architecture Philippienne et qui se tient en Angleterre, dans l’Est du Sussex, non loin des côtes françaises et de Calais.

sortie discrète à l’arrière du château en cas de siège, un puits comme dans toute bonne forteresse qui se respecte, de nombreux pont-levis et finalement, tout ce qui en fait, en apparence au moins, un véritable château-fort apte à résister et défendre son territoire.

sortie discrète à l’arrière du château en cas de siège, un puits comme dans toute bonne forteresse qui se respecte, de nombreux pont-levis et finalement, tout ce qui en fait, en apparence au moins, un véritable château-fort apte à résister et défendre son territoire. château aurait été réellement efficace en cas d’invasion des côtes anglaises par les armées du roi de France. Un certain nombre d’arguments sont, en effet, soulevés sur ces questions que nous détaillons dans cette vidéo.

château aurait été réellement efficace en cas d’invasion des côtes anglaises par les armées du roi de France. Un certain nombre d’arguments sont, en effet, soulevés sur ces questions que nous détaillons dans cette vidéo. Comme nous le disions dans notre premier article, nous avons reconstitué ce château sur plans archéologiques. A ce jour, il ne reste, en effet, du Bodiam médiéval que les murs d’enceinte et les tours, et de nombreuses interrogations subsistent encore sur certaines de ses salles. On connaît, de manière certaine, la forme générale et la hauteur qu’avaient ses bâtiments mais l’on n’est pas sûr, pour une bonne partie d’entre eux, de leur affectation ni de leur usage.

Comme nous le disions dans notre premier article, nous avons reconstitué ce château sur plans archéologiques. A ce jour, il ne reste, en effet, du Bodiam médiéval que les murs d’enceinte et les tours, et de nombreuses interrogations subsistent encore sur certaines de ses salles. On connaît, de manière certaine, la forme générale et la hauteur qu’avaient ses bâtiments mais l’on n’est pas sûr, pour une bonne partie d’entre eux, de leur affectation ni de leur usage.

Le château de Bodiam est aussi un mélange de « classicisme » et de modernité. Inspiré d’une architecture symétrique du XIIe, XIIIe siècle, il dispose de nombreux éléments qui l’inscrivent bien dans son époque et dans la « modernité » du XIVe, avec ses défenses militaires qui anticipent déjà l’arrivée, encore récente alors, de la poudre et de l’artillerie et qui ménagent des trous à canon dans ses murs d’enceinte, avec ces vingt-huit latrines qui se déversent dans l’eau de ses douves ou encore avec ses grandes cheminées et cette impression de confort qu’il donne quand on se plonge dans sa reconstitution.

Le château de Bodiam est aussi un mélange de « classicisme » et de modernité. Inspiré d’une architecture symétrique du XIIe, XIIIe siècle, il dispose de nombreux éléments qui l’inscrivent bien dans son époque et dans la « modernité » du XIVe, avec ses défenses militaires qui anticipent déjà l’arrivée, encore récente alors, de la poudre et de l’artillerie et qui ménagent des trous à canon dans ses murs d’enceinte, avec ces vingt-huit latrines qui se déversent dans l’eau de ses douves ou encore avec ses grandes cheminées et cette impression de confort qu’il donne quand on se plonge dans sa reconstitution.

à la maison Lancastre durant « la guerre des deux roses » lui valut un siège en 1483 dont on ne connaît pas la durée mais à l’issu duquel Bodiam lui fut confisqué. Au seizième siècle, en 1542, quelques rois et passations de pouvoir plus loin, le château revînt finalement à nouveau à la lignée Lewknor.

à la maison Lancastre durant « la guerre des deux roses » lui valut un siège en 1483 dont on ne connaît pas la durée mais à l’issu duquel Bodiam lui fut confisqué. Au seizième siècle, en 1542, quelques rois et passations de pouvoir plus loin, le château revînt finalement à nouveau à la lignée Lewknor.

château de Bodiam sera démantelé partielle-ment. Après la première révolution anglaise, on a, en effet, détruit, de manière volontaire, de nombreux châteaux et édifices défensifs de crainte qu’ils ne puissent servir à nouveau aux partisans royalistes. La barbacane, les ponts et ponts levis ainsi que les bâtiments situés à l’intérieur du Château seront ainsi démantelés, ce qui explique, en grande partie, l’état dans lequel il se trouve aujourd’hui.

château de Bodiam sera démantelé partielle-ment. Après la première révolution anglaise, on a, en effet, détruit, de manière volontaire, de nombreux châteaux et édifices défensifs de crainte qu’ils ne puissent servir à nouveau aux partisans royalistes. La barbacane, les ponts et ponts levis ainsi que les bâtiments situés à l’intérieur du Château seront ainsi démantelés, ce qui explique, en grande partie, l’état dans lequel il se trouve aujourd’hui.