Sujet : poésie médiévale, auteur médiéval, moyen-français, manuscrit ancien, poésie, pauvreté.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

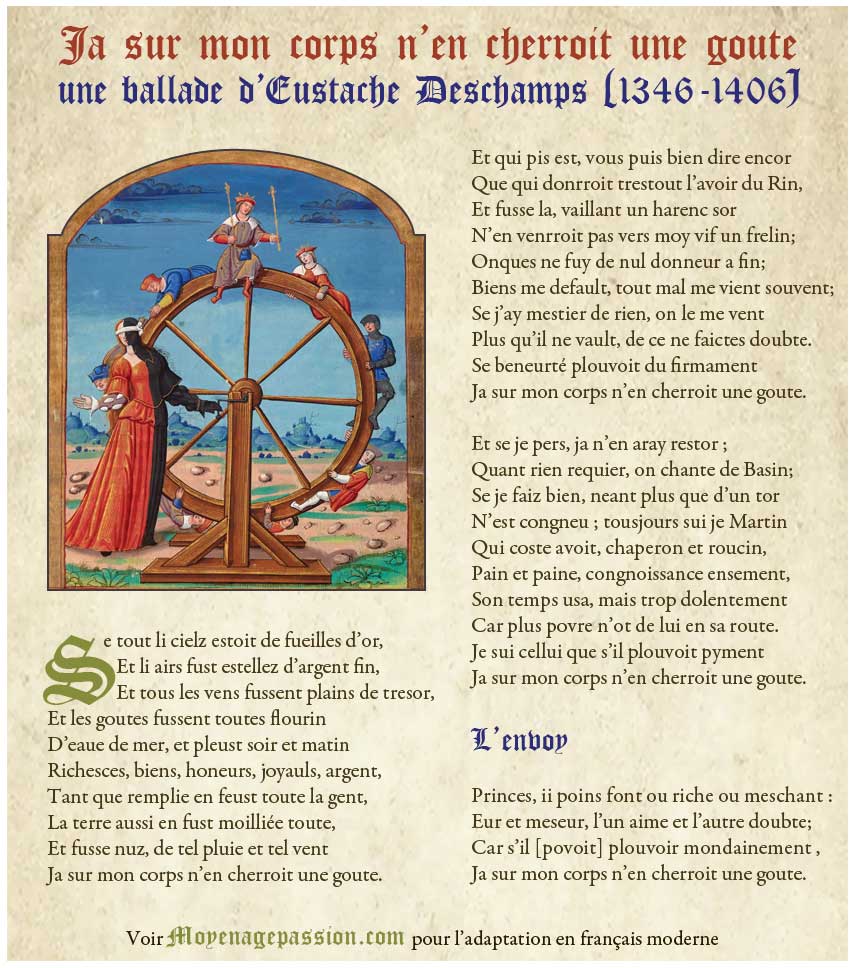

Titre : «Ja sur mon corps n’en cherroit une goute»

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, T IV, Marquis de Queux de Saint-Hilaire (1878)

Bonjour à tous,

u Moyen Âge tardif, Eustache Deschamps nous a laissé plus d’un millier de poésies entre ballades, rondeaux, chants royaux,… mais aussi des écrits sur l’art de versifier. Fin observateur des mœurs de son temps, sa longue carrière et sa plume prolifique lui ont permis d’écrire sur pratiquement tous les sujets : voyages, vie militaire, mœurs de cour, arts de la table, médecine, courtoisie, valeurs éthiques et dévoiement,…

Tantôt légère ou grinçante, tantôt drôle, tantôt désespérée, souvent morale, sa poésie reste un legs important pour la connaissance de la deuxième moitié du XIVe siècle et les débuts du XVe siècle. Elle continue d’ailleurs d’être décortiquée ou utilisée par les médiévistes pour sa richesse descriptive et historique. D’un point de vue stylistique, si elle ne peut avoir, tout du long, les envolées ou l’intensité vibrante de celle d’un François Villon, on la découvre toujours avec plaisir. Eustache Deschamps a travaillé son art avec sérieux et il reste un maître de la ballade.

Etats d’âme, déconvenues et malchance

Dans l’ensemble des thèmes traités, ses propres déconvenues n’ont pas échappé à sa plume. Il les a même placées souvent au centre de sa poésie, en étalant des humeurs ou des griefs qui vont de l’agacement et la grogne jusqu’à la révolte ou au désarroi. Sans tomber dans l’exposé systématique de ses misères (un peu comme Rutebeuf avait pu le faire), il nous a, ainsi, légué un grand nombre de ballades sur sa propre condition : déboires et déceptions, ingratitude des puissants à son encontre, petits malheurs, pauvreté, santé déclinante, affres de l’âge. Sur les aspects les plus rudes, il faut dire que sa relative longévité l’a vu passer par bien des épreuves, des mises à l’écart du pouvoir aux vicissitudes de la vieillesse, en passant par les grands maux de son siècle (guerre de cent ans, épidémies de peste, etc…).

Aujourd’hui, nous vous proposons une nouvelle ballade dans cette veine ou plutôt même cette déveine. L’auteur médiéval y affirme qu’il est si déshérité que même si une pluie miraculeuse faisait tomber sur la terre, or fin, trésors, joyaux et florins, pas une seule goutte de tout cela ne choirait sur lui : Ja sur mon corps n’en cherroit une goute. De la même façon, bienfaits, bonheur, largesse à son égard ne sont pas au programme et le bon côté du destin ou de « fortune » semble avoir l’oublié en chemin. Tout au long de la ballade, le propos demeure générique ; Eustache se plaint mais il ne nous donne aucun fait à nous mettre sous la dent pour étayer son humeur, et encore moins pour la contextualiser historiquement.

Sources médiévales & historiques manuscrites

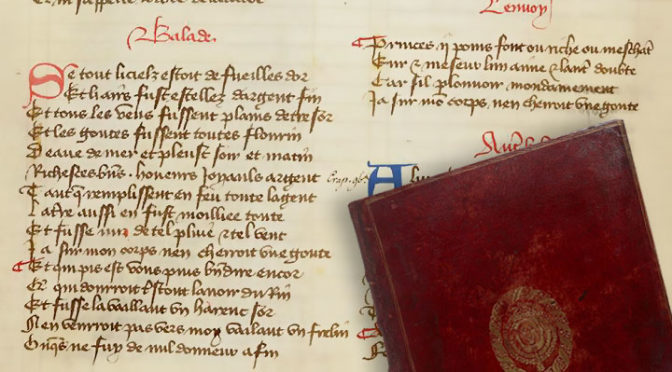

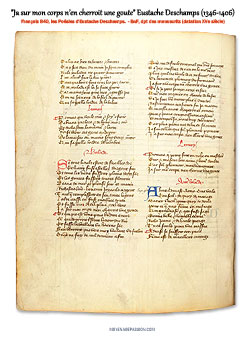

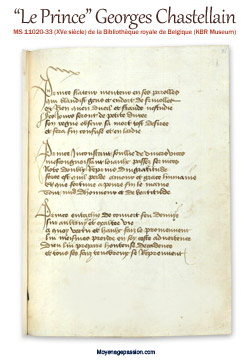

Vous pourrez retrouver cette ballade dans le Manuscrit Français 840 de la BnF. Cet ouvrage du XVe siècle contient principalement l’œuvre d’Eustache Deschamps, soit un total vertigineux de 1500 pièces. Ce manuscrit est même, sans doute, l’un des premiers à avoir consigné l’œuvre du poète médiéval de manière aussi complète. Chichement orné mais d’une écriture appliquée, il a été copié à plusieurs mains dont la principale est celle de Raoul Tainguy. (1)

Pour la transcription en graphie moderne de cette ballade, vous pouvez vous reporter aux Œuvres complètes d’Eustache Deschamps citées en tête d’article. C’est la version que nous avons utilisée.

Ja sur mon corps n’en cherroit une goute

Se tout li cielz estoit de fueilles d’or,

Et li airs fust estellez (constellées, étoilées) d’argent fin,

Et tous les vens fussent plains de tresor,

Et les goutes fussent toutes flourin

D’eaue de mer, et pleust soir et matin

Richesces, biens, honeurs, joyauls, argent,

Tant que remplie en feust toute la gent,

La terre aussi en fust moilliée toute,

Et fusse nuz, de tel pluie et tel vent

Ja sur mon corps n’en cherroit une goute.

Et qui pis est, vous puis bien dire encor

Que qui donrroit trestout l’avoir du Rin (Rhin),

Et fusse la, vaillant un harenc sor (hareng saur)

N’en venrroit pas vers moy vif un frelin (menue monnaie);

Onques ne fuy de nul donneur a fin;

Biens me default, tout mal me vient souvent; (a)

Se j’ay mestier de rien (si j’ai besoin de quelque chose) , on le me vent

Plus qu’il ne vault, de ce ne faictes doubte.

Se beneurté (si le bonheur) plouvoit du firmament

Ja sur mon corps n’en cherroit une goute.

Et se je pers (quelque chose), ja n’en aray restor (réparation);

Quant rien requier, on chante de Basin; (b)

Se je faiz bien, neant plus que d’un tor

N’est congneu (c); tousjours sui je Martin (celui qu’on accable)

Qui coste avoit, chaperon et roucin,

Pain et paine, congnoissance ensement (également),

Son temps usa, mais trop dolentement (tristement),

Car plus povre n’ot de lui en sa route (sa bande).

Je sui cellui que s’il plouvoit pyment (vin épicé)

Ja sur mon corps n’en cherroit une goute.

L’envoy

Princes, ii poins (choses) font ou riche ou meschant (misérable):

Eur et meseur, l’un aime et l’autre doubte ; (d)

Car s’il [povoit] plouvoir mondainement (des biens en abondance),

Ja sur mon corps n’en cherroit une goute.

(a) Biens me default, tout mal me vient souvent : les biens me manquent mais j’attire le malheur plus souvent qu’à mon tour.

(b) Quant rien requier, on chante de Basin : quand j’ai besoin de quelque chose, c‘est toujours la même rengaine.

(c) Se je faiz bien, neant plus que d’un tor N’est congneu : si je fais le bien, peu s’en faut qu’on n’en retienne que le pire ? Si je fais le bien on ne me traite pas mieux que si c’était un crime ?

(d Eur et meseur, l’un aime et l’autre doubte : heur (chance, ce qui rend heureux) et malheur, j’aime l’un et je crains l’autre.

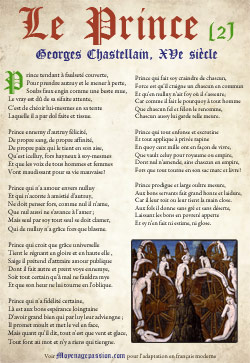

Voir les articles suivants sur le sujet de fortune et sa roue.

En vous remerciant de votre lecture.

Une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

(1) Pour plus de détail sur le MS Français 840, consulter l’article très complet de Clotilde Dauphant : L’organisation du manuscrit des Œuvres complètes d’Eustache Deschamps par Raoul Tainguy

NB : sur l’image d’en-tête, il s’agit simplement de la page de la ballade d’Eustache dans le Français 840 (consultable ici sur gallica). Quant à la roue de fortune de l’illustration, elle provient du Manuscrit MS Français 130 de la BnF : Jean Boccace, Des cas des nobles hommes et femmes (De casibus virorum illustrium).