Sujet : fêtes historiques, fêtes médiévales, compagnies médiévales, spectacles, animations médiévales, marché médiéval

Période : Moyen Âge, médiévalisme

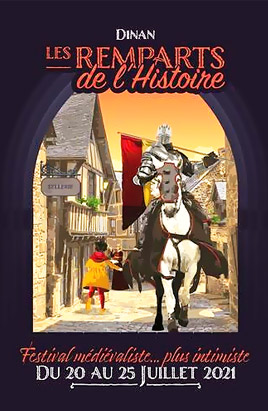

Evénement : Les Remparts de l’Histoire

Lieu : Dinan, Côtes-d’Armor (Bretagne)

Date : du 20 au 25 juillet 2021

Bonjour à tous,

i l’année 2020 a vu s’annuler un nombre incalculable d’événements culturels, dont bien sûr aussi des festivals et fêtes médiévales au motif que l’on sait, cette tendance s’est poursuivie en 2021. Le climat psychologique a joué ; il faut beaucoup d’énergie mais aussi un minimum de foi en l’avenir pour mettre en place des événements. En l’absence de visibilité, de calendrier stratégique et de directions claires, pas facile de se mobiliser.

Gestion culturelle & fêtes médiévales 2021

Plus encore, pour des raisons évidentes de logistique tout autant que de balance économique, les organisateurs n’étaient et ne sont pas toujours en situation de se plier aux mesures sanitaires et aux « jauges » imposées par l’exécutif. Enfin, Pour donner une vision complète du tableau, on pourra encore mentionner dans ces difficultés, la possibilité de décisions intempestives de dernière minute (par l’exécutif et aux mains des préfets) susceptibles de venir annuler une fête ou un festival sur le point d’être lancé et qu’on croyait acquis.

Bref pas simple, même si cet été, certains organisateurs se donnent tout de même les moyens d’être dans les clous pour reprogrammer des fêtes autour du Moyen Âge. C’est notamment le cas de la cité médiévale bretonne de Dinan. En cette fin de mois de juillet, elle entend, en effet, célébrer son Moyen Âge avec une fête qui prendra, toutefois, une forme un peu différente. Présentée comme « intimiste », pour la distinguer de la traditionnelle fête des remparts, l’Association organisatrice a baptisé l’événement ”Les Remparts de l’Histoire”. Formule intermédiaire, il ne s’agit donc pas de l’habituelle Fête bisannuelle des remparts, annulée l’année dernière et qui devrait retrouver sa programmation normale en 2022.

Au programme de la fête médiévale de Dinan

Soucieux de respecter toutes les mesures encore en vigueur, les organisateurs précisent avoir tout mis en œuvre depuis un an pour proposer un événement qui corresponde aux exigences fixées par l’exécutif. Comme la situation semble s’être un peu éclaircie en matière de coercition, on peut se montrer doublement optimiste.

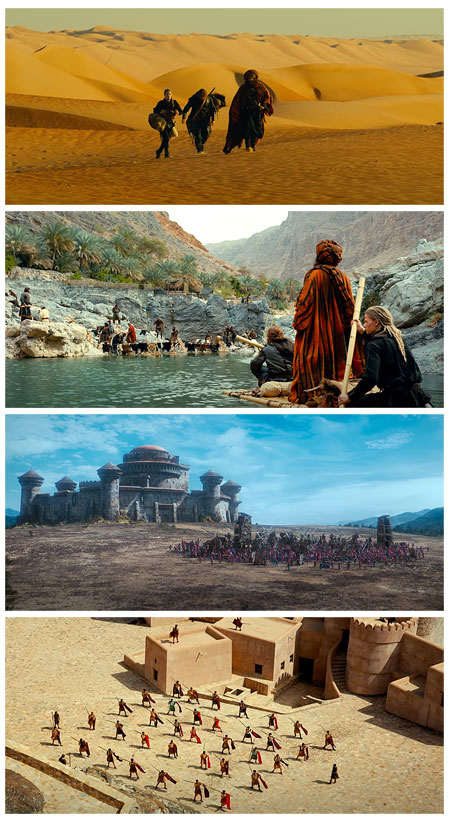

Si la voilure a été réduite au motif de mesures sanitaires, l’Association des Remparts a tout de même packagé, à son habitude, un événement plutôt attractif : compagnies médiévales, animations et spectacles, marché inspiré du Moyen Âge resteront au programme. Mais là où tout le centre ville se mobilise, de manière ouverte, à l’occasion de la Fête des remparts, pour ces Remparts de l’histoire, les lieux seront mieux circonscrits pour en maîtriser les accès et les règles : masques obligatoires, respect des distances, nombre de personnes en simultanée sous contrôle. L’Association précise que « L’accès se fera sans pass sanitaire car la jauge totale est inférieure à 1 000 personnes« (1).

Liste des compagnies médiévales répertoriées

Du point de vue des animations programmées à l’occasion de ces festivités de Dinan, elles se tiendront sur deux sites. Une vingtaine de compagnies médiévales y sont attendues. Des joutes et tournois à cheval sont aussi prévus. Quant au marché artisanal, un peu plus d’une trentaine d’exposants devraient y être présents.

Arkaval – Les Ecuyers de l’Histoire – Clair Obscur – L’effet Railleur – Créalid – Théâtre du Laid Cru – Les pies – OO-Kaï – Gueule de loups – Les coupeurs de Bourses – Rêves temporels – Trace du Geste – Battle of color – Belli Mercator – Sembadelle – Confrérie de Coëtquen – Vitalamine – Art’Themis – La Mesni du Goëlo – Sonjévéyés – La Chalémie – Julien Danielo

Si les visiteurs sont enjoints, comme d’habitude, à se costumer à la façon médiévale, tous les lieux de spectacles et animations seront, avec le marché d’inspiration médiévale (rebaptisé marché « médiévaliste ») accessible pour une somme modique. C’est mathématique, en réduisant la voilure, on peut moins compter sur le nombre pour aider au financement d’un tel événement, sans compter la logistique induite par le contexte.

Pour conclure, la fête s’adresse-t-elle seulement aux dinannais ou même aux habitants de Bretagne et des Côtes-d’Armor ? Loin s’en faut. Les 5 jours prévus devraient pouvoir permettre de contenter un grande nombre de visiteurs dans le respect des règles. Si vous prévoyez de venir de loin, la prudence recommanderait de contacter les organisateurs pour s’enquérir des places disponibles ou d’éventuelles réservations. Consulter le site officiel ici pour en savoir plus : Fête des remparts Dinan.

Vous pouvez consulter nos articles précédents sur les fêtes de Dinan ici : Edition 2018 de la fête des Remparts – Les fous d’Histoire 2017 – Les fous d’Histoire 2016

En vous souhaitant une très belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

(1) Pardon pour cette disgression, mais il est difficile de s’empêcher de réprimer un frisson à se dire que ce type d’affirmations est peut-être, en passe, de se banaliser : « Pass sanitaire requis ou non à l’entrée ». Vous nous avez compris, pas du fait des organisateurs d’événement de taille, mais en raison des orientations politiques en cours. S’il est bien clair que les visiteurs n’auront pas à le faire à cette fête de Dinan, l’idée de devoir présenter, en d’autres circonstances, un document de santé à l’entrée d’un lieu privé et à un parfait étranger, donne franchement l’impression qu’on est en train de passer dans un monde orwellien. Si cela perdure, on peut même supposer qu’il faudra s’attendre à des baisses substantielles de fréquentation d’un nombre important de grands événements. On pense aux complications engendrées par ce genre de contrôle mais aussi à tout ceux qui se sentiront bafoués dans leur liberté et leur intimité, et seront réticents à étaler leur état de santé (chose jusque là totalement privée) à la vue de n’importe quel quidam, non officiel, non habilité, ni même lié par une quelconque obligation de secret médical. Au passage et pour clore cette parenthèse, on parle déjà de faux documents et de fausses attestations de tests et l’on mesure bien que ce pass sanitaire est un engrenage dans lequel l’exécutif s’engage sans du tout mesurer où tout cela pourra le mener et nous avec.