Sujet : citations médiévales, sagesse persane, conte moral, vanité, orgueil, science, apprentissage, humilité.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Mocharrafoddin Saadi (1210-1291)

Ouvrage : Le Boustan (Bustan) ou Verger, traduction de Charles Barbier de Meynard (1880)

« Le vase qui déborde ne peut plus rien recevoir. (…) Suivez l’exemple de Saadi : parcourez le monde en renonçant à toute chose et vous reviendrez le cœur plein de science.«

Mocharrafoddin Saadi – Chapitre IV De l’Humilité – Le Boustan

Bonjour à tous,

ous le savez, il nous arrive de sortir des frontières de l’Europe médiévale pour aller voir, un peu plus loin, ce qui se pense et ce qui s’écrit. Durant ces pérégrinations, nos pas nous ont souvent entraîné du côté du Moyen-Orient ; c’est encore le cas aujourd’hui, puisque nous revoilà dans la Perse du XIIIe siècle : celle du conteur et voyageur Mocharrafoddin Saadi.

La pire des ignorances

« Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien. »

Socrate – Platon, l’Apologie de Socrate

Le petit conte du jour est une anecdote édifiante contre l’orgueil et la vanité intellectuelle. Saadi nous y enseigne qu’il n’est plus grand ennemi de la connaissance que la prétention de celui qui pense déjà tout savoir ; ajoutons pour notre compte que c’est même, sans doute, la pire forme d’ignorance.

Ainsi donc, pour pouvoir se remplir de « science », il faut être vide d’aprioris, mais surtout ne pas être plein de soi-même. En creux, on retrouvera l’idée d’une certaine humilité nécessaire dans l’apprentissage. Même si les philosophes grecs anciens ne l’ont pas toujours mise en exergue, on la retrouve relativement présente dans l’histoire de l’éducation et de la pédagogie.

L’humilité, valeur morale,

de Saadi à l’Occident médiéval

En tant que valeur morale en soi, l’humilité est omniprésente dans l’histoire des religions et des spiritualités. Les récits de transmission de la tradition asiatique et les relations de maître à disciple en sont remplis et, cinq siècles avant notre ère, Lao Tseu nous en contait déjà les vertus : « Toute noblesse vient de l’humilité. »

Cette même humilité sera louée par Saadi, à plusieurs reprises, dans ses œuvres. Il y consacrera même un chapitre entier du Boustan dont est tirée l’histoire du jour.

« L’humilité, voilà la règle (tarikat) du derviche. Toi qui aspires à la grandeur, sois petit et humble, c’est par là seulement que tu parviendras au faîte ; l’homme doué d’une raison supérieure s’incline humblement, comme l’arbre qui penche vers la terre ses rameaux chargés de fruits.

Saadi – Chapitre IV De l’Humilité – Le Boustan

Devant les hommes, devant Dieu, valeur sociale, valeur morale, valeur d’apprentissage, comme dans de nombreuses spiritualités, c’est, chez lui, une valeur à tiroirs, extensible du monde spirituel au monde réel. Dans le conte du jour, en « contrepoison de l’orgueil » pour paraphraser Voltaire, cette leçon d’humilité sera personnifiée par Abou’l-Hassan Gouschiar (442- 494), grand astronome du cinquième siècle, originaire de la province iranienne du Guilan ; le célèbre personnage refusera même de délivrer son enseignement à un prétendant à l’apprentissage, trop imbu de lui-même.

Au même moment, à des lieues de là, dans le Moyen Âge occidental et sous l’égide du christianisme, l’humilité trouvera également de nombreux arguments sous la plume d’un certain nombre d’auteurs. Ainsi, entre autres exemples, Rutebeuf, contemporain de Saadi, nous en montera la voie dans ses œuvres :

« Humiliteiz est si grant dame

Qu’ele ne crient home ne fame,

Et li Frere qui la maintiennent

Tout le roiaume en lor main tiennent »

Rutebeuf Ci encoumence li diz de la mensonge

Un peu plus tard encore, Eustache Deschamps écrira : « Humilité attrait le cuer des gens » exhortant les puissants à la pratiquer, en en faisant, presque même, un argument de séduction.

Gouschiâr et l’astrologue vaniteux

Un homme qui joignait a quelques connaissances astrologiques un orgueil insensé, fit un long voyage pour aller chez Gouschiâr ; il se présenta, le cœur plein du désir d’apprendre et la tête troublée par les fumées de l’orgueil. Le savant se détourna de lui sans lui apprendre un mot de la science qu’il enseignait ; mais lorsque l’étranger, déçu dans son attente, se préparait à partir, l’illustre astrologue lui dit :

— Tu crois être un savant accompli : mais le vase qui déborde ne peut plus rien recevoir. La vanité remplit ton cœur et voilà pourquoi tu t’en vas les mains vides. Il fallait te présenter à moi sans prétentions, si tu voulais partir riche de connaissances.

– Suivez l’exemple de Saadi : parcourez le monde en renonçant à toute chose et vous reviendrez le cœur plein de science.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

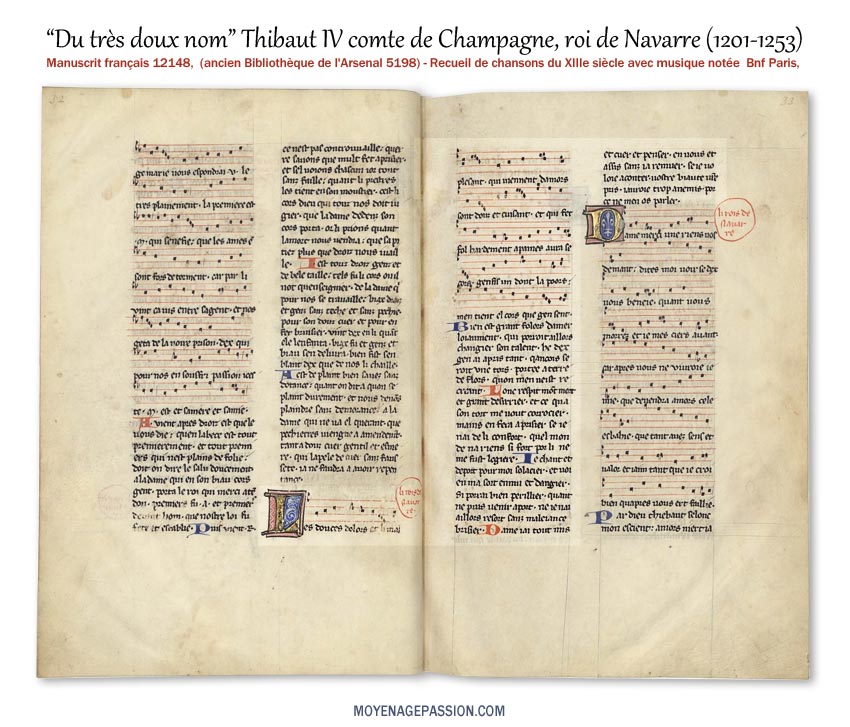

ujourd’hui, nous revenons à la poésie et l’art des trouvères avec un des plus célèbres d’entre eux : Thibaut IV de Champagne , roi de Navarre et comte de Champagne, connu encore sous le nom de Thibaut le Chansonnier. Nous le faisons avec d’autant plus de plaisir et d’à-propos que c’est une belle et puissante interprétation de René Zosso qui nous permettra de découvrir cette chanson médiévale du XIIIe siècle.

ujourd’hui, nous revenons à la poésie et l’art des trouvères avec un des plus célèbres d’entre eux : Thibaut IV de Champagne , roi de Navarre et comte de Champagne, connu encore sous le nom de Thibaut le Chansonnier. Nous le faisons avec d’autant plus de plaisir et d’à-propos que c’est une belle et puissante interprétation de René Zosso qui nous permettra de découvrir cette chanson médiévale du XIIIe siècle. On le verra, dans cette chanson, le roi et seigneur poète énumère les qualités et les propriétés de la sainte vierge, à partir des cinq lettres composant son nom : M A R I A. On notera qu’avant lui, le moine et trouvère Gauthier de Coincy (1177-1236) s’était, lui aussi, adonné à un exercice similaire à partir du nom de la Sainte. Au Moyen Âge, la seule prononciation de ce dernier est réputée chargée de hautes propriétés spirituelles, voire « magiques » ou miraculeuses. Vous pourrez trouver des éléments d’intérêt sur ces questions dans un article de la spécialiste de littérature médiévale et de philosophie religieuse Annette Garnier :

On le verra, dans cette chanson, le roi et seigneur poète énumère les qualités et les propriétés de la sainte vierge, à partir des cinq lettres composant son nom : M A R I A. On notera qu’avant lui, le moine et trouvère Gauthier de Coincy (1177-1236) s’était, lui aussi, adonné à un exercice similaire à partir du nom de la Sainte. Au Moyen Âge, la seule prononciation de ce dernier est réputée chargée de hautes propriétés spirituelles, voire « magiques » ou miraculeuses. Vous pourrez trouver des éléments d’intérêt sur ces questions dans un article de la spécialiste de littérature médiévale et de philosophie religieuse Annette Garnier :

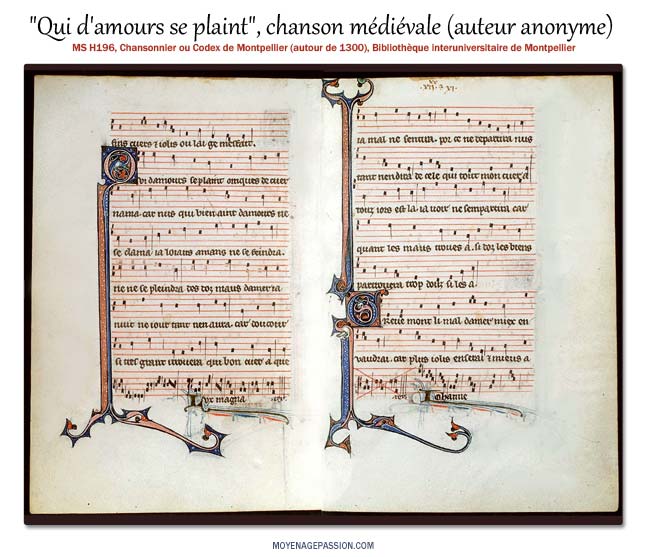

elui qui « d’amour se plaint » et n’en a pas aimé jusqu’aux doux maux, comment pourrait-il prétendre avoir jamais aimé, ou plutôt, avoir jamais su le faire en amant loyal et véritable ?

elui qui « d’amour se plaint » et n’en a pas aimé jusqu’aux doux maux, comment pourrait-il prétendre avoir jamais aimé, ou plutôt, avoir jamais su le faire en amant loyal et véritable ? On le chante encore volontiers, quand il devient sulfureux et qu’il s’affirme envers et contre tous : contre la raison, contre les médisants, contre les conventions sociales, contre le devoir des époux, contre le cloisonnement entre la petite et moyenne noblesse et la haute : le chevalier amoureux de la reine, le troubadour et petit seigneur en émoi pour une princesse lointaine et qu’il n’a jamais vu, le vassal ou le poète (bien né mais pas suffisamment) qui flirte avec la belle de son suzerain ou qui louche, avec convoitise, sur la fille ou la cousine de ce dernier. Le poète a-t-il alors, comme seule excuse ou comme seul refuge, son unique volonté d’éluder le passage à l’acte ? Non, pas toujours, même si le loyal amant pourrait parfois, comme il nous le dit, « mourir » pour un seul baiser.

On le chante encore volontiers, quand il devient sulfureux et qu’il s’affirme envers et contre tous : contre la raison, contre les médisants, contre les conventions sociales, contre le devoir des époux, contre le cloisonnement entre la petite et moyenne noblesse et la haute : le chevalier amoureux de la reine, le troubadour et petit seigneur en émoi pour une princesse lointaine et qu’il n’a jamais vu, le vassal ou le poète (bien né mais pas suffisamment) qui flirte avec la belle de son suzerain ou qui louche, avec convoitise, sur la fille ou la cousine de ce dernier. Le poète a-t-il alors, comme seule excuse ou comme seul refuge, son unique volonté d’éluder le passage à l’acte ? Non, pas toujours, même si le loyal amant pourrait parfois, comme il nous le dit, « mourir » pour un seul baiser.

i les contes de Mocharrafoddin Saadi

i les contes de Mocharrafoddin Saadi