Sujet : musique médiévale, chanson médiévale, poésie, amour courtois, trouvère, vieux-français, fine amant, fine amor, chansonnier du Roy, manuscrit ancien

Période : XIIe s, XIIIe s, Moyen Âge central

Titre: Douce dame, grez et grâces vos rent

Auteur : Gace Brûlé (1160/70 -1215)

Interprète : Ensemble Gilles Binchois.

Album: Les Escholiers de Paris (Alba, 1992)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous vous invitons à la découverte d’une nouvelle chanson médiévale de Gace Brûlé (Gace Brulé, Gaces Brullez). Entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, ce trouvère et chevalier a produit une œuvre abondante qui n’a pas manqué d’inspirer des auteurs de sa génération et même de la suivante, comme Thibaut de Champagne. Sa poésie s’épanouit, principalement, dans le registre de la lyrique courtoise et la pièce que nous vous proposons d’étudier, aujourd’hui, n’y déroge pas.

L’exercice de courtoisie d’un trouvère épris

La chanson du jour annonce le thème de l’amour courtois dès ses premiers vers : Douce dame, grez et grâces vos rent. Gace chante pour obtenir un signe favorable de la belle qu’il convoite. Comme il nous l’expliquera, s’il aime cette dernière trop fort ou trop haut, il ne faut pas l’en blâmer. Le seul coupable c’est « amour », le grand maître des horloges émotionnelles et sentimentales. Et puis, comment pourrait-il en être autrement ? La dame est si belle, si gracieuse et emplie de bienfaits que le loyal amant mourrait plutôt que de s’en séparer. Il ne lui reste donc plus qu’à patienter, implorer merci et que cette dernière le prenne en pitié. C’est un classique de la lyrique courtoise.

Comme on le verra, dans les deux dernières strophes de sa chanson, Gace Brulé s’adresse à deux personnages : Gilet et Renalt qu’on retrouve, par ailleurs, mentionnés en d’autres endroits de son œuvre. Ici, il les fustige tous deux d’avoir tourné le dos à « amour » que l’on est enclin à comprendre comme l’exercice de la poésie courtoise. Si quelques érudits se sont perdus en conjectures sur l’identité réelle de ces deux hommes, rien d’évident ne semble en être ressorti. Il a pu s’agir de poètes de l’entourage du trouvère ayant délaissé la plume, peut être au profit des croisades. Selon Gaston Paris, il pourrait s’agir de Hugon et Gautier de Saint-Denis (voir Les chansons de Gace Brulé, Gédéon Huet,1902).

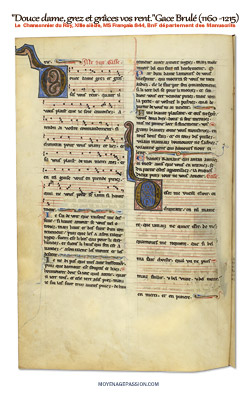

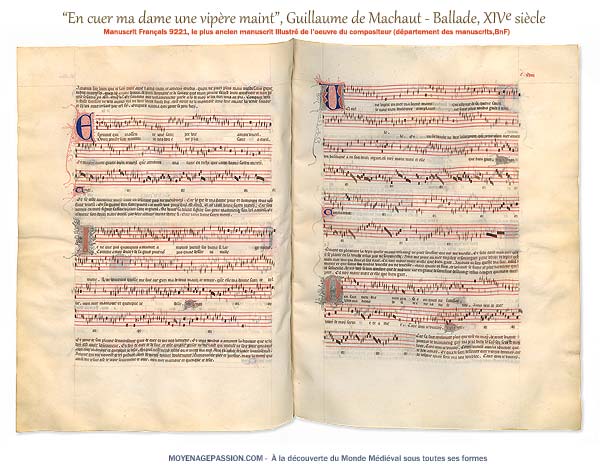

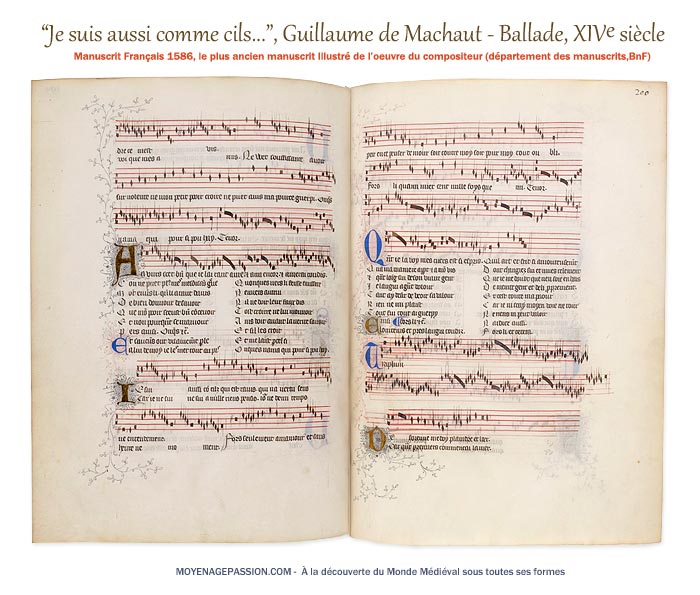

Sources manuscrites médiévales

On peut retrouver cette chanson du trouvère Gace Brûlé dans un nombre important de manuscrits médiévaux. Dans l’image du dessus, vous la retrouverez, avec sa partition annotée, telle qu’elle se présente dans le Ms Français 844 de la BnF, encore connu sous le nom de chansonnier ou manuscrit du roy. De manière non exhaustive, on pourrait encore citer le Français 845 (utilisé pour l’image d’en-tête), le français 20050 dit Chansonnier de Saint-Germain-des-Prés ou même encore le Chansonnier Cangé ou Ms Français 846.

Pour sa retranscription en graphie moderne, nous nous sommes appuyés sur l’ouvrage de Gédéon Huet (op cité). Ci-dessous, nous vous proposons de la découvrir en musique avec une version polyphonique originale de l’Ensemble Gilles de Binchois.

Gilles Binchois & Les Escholiers de Paris

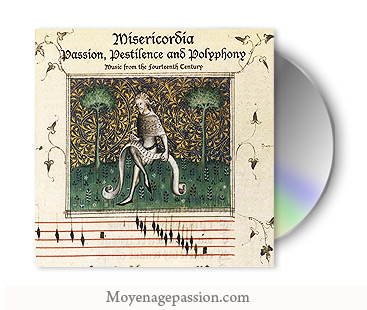

En 1992, l’Ensemble Gilles Binchois, sous la houlette de Dominique Vellard, proposait au public son album : Les Escholiers de Paris, Motets, Chansons et Estampies du XIIIe siècle. Avec 20 pièces présentées, pour un peu plus de soixante minutes de durée, cette production fut largement saluée par la scène des musiques anciennes et médiévales.

Comme l’indique le sous-titre de cet album qui rend hommage au Paris étudiant et fourmillant du XIIIe siècle, l’ensemble médiéval et son directeur ont fait le choix d’y proposer un nombre important de motets et de pièces polyphoniques. On y trouvera des pièces anonymes du codex de Montpellier, mais aussi des chansons d’auteurs comme Thibaut de Champagne, Gillebert de Berneville, et, bien sûr, Gace Brulé. Ils y côtoient quelques danses et estampies enlevées. S’y est ajouté le parti-pris original de reprendre à plusieurs voix, quelques chansons monophoniques de cette période. C’est le cas de celle du jour, revisitée ainsi pour le plus grand plaisir du public (voir notre article précédent sur cet album).

Cet album de musique médiévale a été réédité depuis sa sortie. On peut encore le trouver chez tout bon disquaire mais aussi à la vente en ligne, au format CD comme au format mp3. Voici un lien utile pour plus d’informations : Les Escholiers de Paris, Ensemble Gilles Binchois, l’album.

Artistes ayant participé à cet album

Emmanuel Bonnardot (voix, rebec, vièle), Randall Cook (vièle, chalemie, recorder), Pierre Hamon (flute, cornemuses, percussion), Anne-Marie Lablaude (voix, percussion), Brigitte Lesne (voix, harpe, percussion), Susanne Norin (voix), Dominique Vellard (voix, cistre, direction), Willem de Waal (voix),

Douce dame, grez et grâces vos rent

en langue d’oïl avec aide à la traduction

Note sur la traduction : pour percer les mystères de la langue d’oïl de Gace Brulé, nous avons fait le choix, cette fois, de vous fournir plutôt quelques clefs de vocabulaire en français actuel. Pour le reste, ce sera donc à vous de jouer.

I

Douce dame, grez et grâces vos rent.

Quant il vos plaist que je soie envoisiez* (content) ;

Atendu ai vostre comandement,

Si chanterai por vos joianz et liez* (gaité),

Et, s’il vos plaist, de moi merci aiez.

En tel guise vos en praigne pitiez

Qu’il ne vos poist* (pèse) se j’aim si hautement.

II

Je sai de voir* (vraiment) que resons me defent

Si haute amor se vos ne l’otroiez;

Mais haut et bas sont d’un contenement* (contenance),

Qu’amor les a a son talent jugiez;

Siens est li bas qui por li est hauciez.

Et siens li hauz qui s’en est abaissiez;

Qu’a son voloir les monte et les descent.

III

Je ne di pas que nus aint* (aime) bassement.

Puis que d’amor est sorpris* (désireux) et liiez* (joyeux) ,

Honorer doit la joie qu’il atent,

S’il estoit rois, et ele ert* (de estre, était) a ses piez.

Mais je sui, las, sor toz autres puiez* (élevé),

De hautement amer (aimer) a mort jugiez* (condamner à mort);

Mes moût muert bel qui fait tel hardement. (1)

IV

Par Dieu, dame, l’amors de vos m’esprent* (éprendre, embraser),

Qui m’occira, se vos ne m’en aidiez.

El ne fait mes qu’a son comandement,

Si li ert bel se por li m’ociez* (de occire).

Et s’endroit vos* (quant à vous) est vaincue pitiez,

Moie ert la perte, et vostres li péchiez,

Que dou partir de vos n’i a nient. (2)

V

Fine biauté plesant et cors très gent* (gracieux, joli)

Vos dona Dieus, dont il soit merciez.

Nus ne porroit loer si finement

Voz granz valors con vos les mostreriez,

En touz bienfèz et en toz biens proisiez* (de proisier : prisées, estimées);

Et s’il vos plaist honorez n’essaussiez* (ni élever ou exhalter)

N’iert ja a droit qui d’amor ne l’atent (3).

VI

Chantez, Renalt, ki antan amïez ;

Or m’est avis que vos en retraiez* (retirez).

Se del partir estes apareilliez* (vous vous apprêtez),

Ja onques Deus oan (désormais) ne vos ament.

VII

Par Dieu, Gilet, faus amanz desloiez* (faux amant déloyal),

Qui d’amor s’est partiz* (séparé) et esloigniez,

Vaut assez plus qu’uns autres enragiez ;

Chastoiez en vos* (réprimandez-vous en) et l’autre dolent* (s’en afflige).

(1) Mais il meurt de fort belle manière celui qui le fait si hardiment.

(2) Car il n’y a aucun moyen de se séparer de vous

(3) Il n’est jamais juste celui qui ne l’attend de l’amour.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

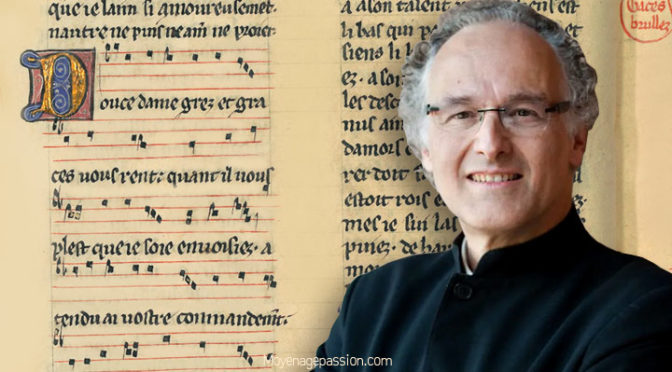

NB : Sur l’image d’en-tête, en arrière plan de la photo de Dominique Vellard, vous pourrez voir la page du manuscrit Ms Français 845 où l’on peut trouver cette même chanson de Gace Brulé. Cet ouvrage du XIIIe siècle est actuellement conservé au département des manuscrits de la BnF et consultable en ligne sur Gallica.