Sujet : Anne de France, exposition, colloque, peintures, arts, sculptures, manuscrits anciens, ducs de Bourbon, Bourbonnais.

Expositions & colloques : Anne de France, Femme de pouvoir, Princesse des Arts

Dates : jusqu’au 18 septembre 2022

Lieu : Musée Anne-de-Beaujeu, 5 Pl. du Colonel Laussedat, 03000 Moulins, Auvergne-Rhône-Alpes

Bonjour à tous,

l y a plus d’un siècle, on inaugurait à Moulins, dans l’Allier, le Musée départemental Anne de Beaujeu (mab). Situé dans un pavillon attenant au prestigieux Château des ducs de Bourbon, l’institution accueille encore, de nos jours, de nombreux visiteurs. Elle leur propose la découverte de collections variées qui lui ont, quelquefois, valu le surnom mérité de « petit Louvre ». L’institution, qui suscite un grand enthousiasme auprès du public, est référencée dans de nombreux guides et elle est même entrée, en 2016, au classement des musées étoilés du guide vert Michelin.

Un petit Louvre au cœur de l’Allier

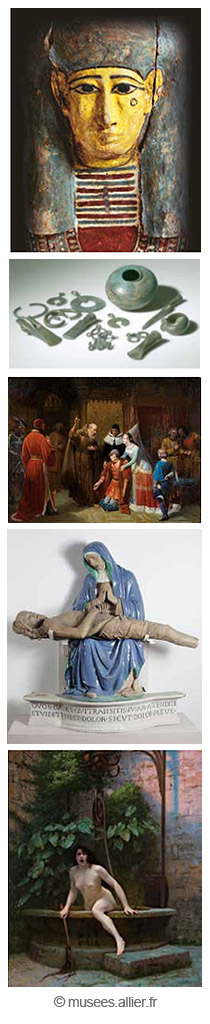

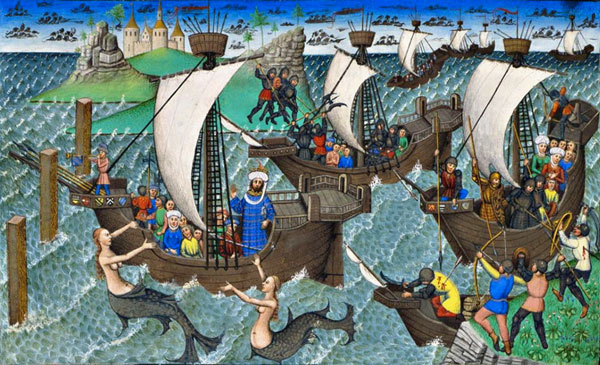

En terme de périodes historiques et de pièces exposées, les visiteurs trouveront au mab un parcours aussi vaste que riche. Si le Moyen Âge y est représenté, il est loin d’être le seul. Du côté des expositions permanentes, les collections du mab vont de l’égyptologie et de l’archéologie régionale jusqu’à l’art décoratif local et encore de grandes toiles et sculptures du XIXe siècle. Entre le temps des pharaons et le XIXe siècle, le musée présente également l’histoire des Bourbons et des sculptures bourbonnaises allant du Moyen Âge à la renaissance, mais aussi des peintures et sculptures des XVe et XVIe siècles, en provenance d’Allemagne et des Pays Bas.

Les collections de l’institution ne s’arrêtent pas là. Le beau musée Anne de Beaujeu a, en effet, en charge la conservation de près de 20 000 objets et œuvres d’art qu’il dévoile, aux yeux du public, au fil d’expositions plus temporaires. On peut alors y découvrir des pièces d’exception dans des domaines aussi variés que les arts, les arts décoratifs, ou même l’histoire naturelle et la numismatique. Au delà de ses expositions permanentes et temporaires, le musée répond également présent à l’occasion d’événements spéciaux comme les journées nationales du patrimoine ou la nuit des musées. Enfin, dans la veine de ses activités de conservation et de promotion de ses collections, il édite également divers guides, de beaux livres d’art ou des catalogues d’exposition.

L’actualité du Musée Anne de Beaujeu

Côté actualité, un triple événement vous attend, en 2022, au Musée Anne de Beaujeu. Débuté depuis mars dernier, il se poursuivra jusqu’au 18 septembre de cette année et on y célèbre l’anniversaire de la disparition des 500 ans d’Anne de France (1461-1522).

Exposition événement : Anne de France,

Femme de pouvoir, Princesse des Arts

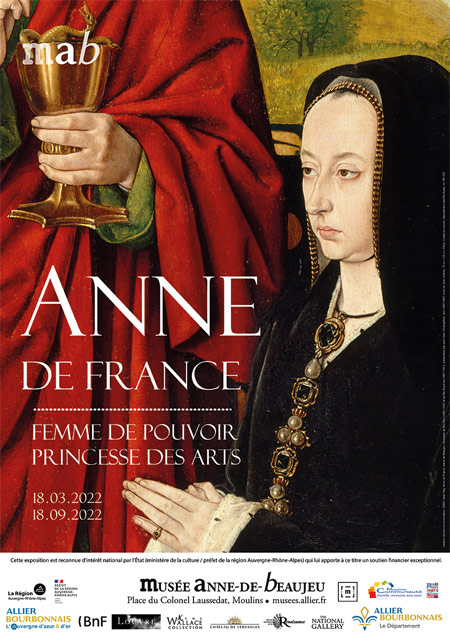

Le Ministère de la Culture et la région se sont associés au mab pour faire de cette exposition sur Anne de France un événement exceptionnel. Le musée s’est également allié à d’autres établissements de renom et des pièces de haut vol sont venues enrichir momentanément le patrimoine du musée. Elles proviennent d’institutions aussi prestigieuses que Le Louvre, Versailles, Ecouen, la National Gallery et la Wallace Collection.

Comme on le verra, la grande princesse de la fin du Moyen Âge, épouse de Pierre de Bourbon et fille ainée de Louis XI et de Charlotte de Savoie, n’a pas fait que régner sur le duché du Bourbonnais et donner, plus tard, son nom au Musée Anne de Beaujeu. Cette exposition est là pour témoigner de la grandeur d’Anne de France sur les terrains étatiques, comme artistiques. En juin, l’événement se doublera même d’un colloque visant à explorer, de manière plus large encore, l’influence de cette grande dame des XVe et XVIe siècles, sur les arts, comme sur la politique et la société de son temps.

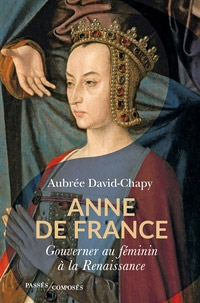

Deux ouvrages pour accompagner l’exposition

Pour tout ceux désireux de mieux connaître la personnalité et les faits d’Anne de France, Aubrée David Chapy, docteure et professeure agrégée d’histoire, co-commissaire de l’exposition vient également de faire paraître, aux éditions Passés-composés l’ouvrage « Anne de France, Gouverner au féminin à la Renaissance ». Il s’agit d’une biographie-essai sur la princesse et femme d’Etat de la fin du Moyen Âge. L’historienne qui a fait de la construction du pouvoir au féminin au Moyen âge tardif et à la Renaissance, un de ses sujets de prédilection est aussi une grande spécialiste d’Anne de France. Elle y avait, en effet, déjà consacrée une partie de sa thèse de doctorat, brillamment reçue, en 2014.

A noter également que les deux commissaire de l’exposition, Aubrée David Chapy donc, et Giulia Longo, conservatrice du musée ont également fait paraître le catalogue de l’exposition, sous le titre Anne de France (1522-2022): Femme de pouvoir, princesse des arts. Il est, lui aussi disponible depuis courant mai (voir en ligne).

Un grand colloque sur Anne de France

Comme indiqué plus haut, d’ici quelques semaines, un colloque viendra s’ajouter à l’exposition pour honorer Anne de France et son leg. Il aura lieu les vendredi 17 et samedi 18 juin 2022, au théâtre de Moulins et aura pour titre : « Autour d’Anne de France. Enjeux politiques et artistiques dans l’Europe des années 1500.«

Du point de vue du programme, la qualité des invités est à la mesure des ambitions de l’événement. Ils seront, en effet, près de 20 universitaires, conservateurs et spécialistes venus des plus prestigieuses universités et institutions françaises ou étrangères pour parler d’Anne de France, de livres et des arts bourbonnais contemporains de la Princesse. Un journée entière de ce colloque sera également dédié au pouvoir conjugué au féminin durant ces même siècles, du Moyen âge tardif et à la Renaissance.

Pour nous qui nous nous sommes déjà avancé en partie sur ces thématiques de l’empreinte des femmes dans l’histoire de France (voir le cycle sur les grandes dames de la guerre de cent ans), ce programme s’annonce d’excellente faction. On y trouvera du savoir de qualité librement dispensé puisque l’entrée est libre et sans réservation.

Voir le programme détaillé de ce colloque

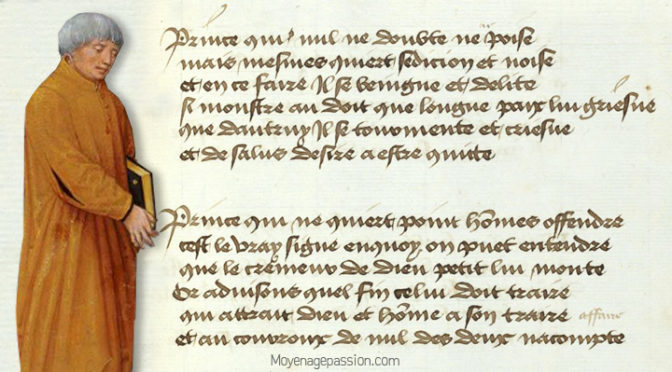

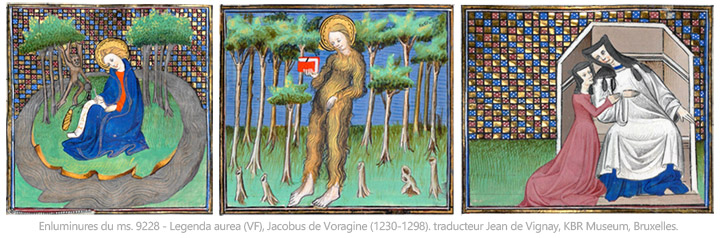

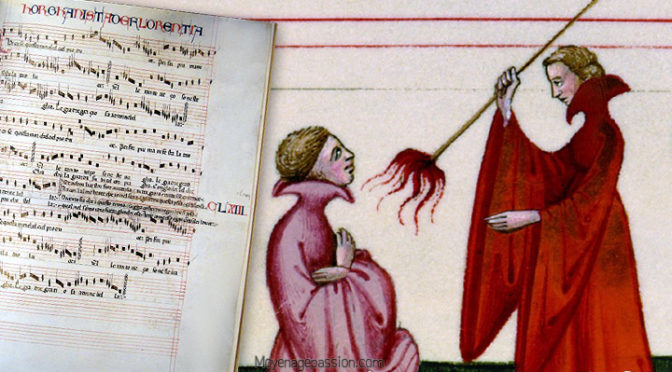

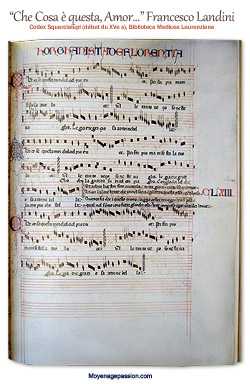

De prestigieux manuscrits de la BnF

Pour ajouter à ces deux événements, une seconde exposition débutera le 18 juin et se poursuivra, elle aussi, jusqu’au 18 septembre 2022. Le public aura l’opportunité d’y découvrir de prestigieux manuscrits de la BnF sur le thème « Trésors enluminés des ducs et duchesses de Bourbon ». Nous restons donc dans le thème.

D’autres conférences et visites guidées autour de ces expositions animeront la vie du musée durant les mois à venir. Pour le détail de ses programmes et des horaires, voir le site officiel du Musée Anne de Beaujeu.

Ajoutons, pour conclure, que ceux qui ne s’y sont jamais rendus au musée Anne de Beaujeu de Moulin pourront profiter de leur présence sur place, pour effectuer une visité guidée du château des ducs de Bourbon.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

NB : le portrait d’Anne de France sur l’image d’en-tête est extraite du superbe Triptyque du Maître de Moulins de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Moulins . Il a vraisemblablement été réalisé par le peintre Jean Hey entre la toute fin du XVe et le début du XVIe siècle. Les autres photos de l’article proviennent du Musée Anne de Beaujeu.