Sujet : musique, chanson médiévale, poésie, troubadour, manuscrit ancien, langue d’oc, occitan médiéval, sextine, trobar clus, trobar ric, courtoisie, amour courtois.

Période : Moyen Âge central, XIIe et XIIIe s

Titre : Lo ferm voler qu’el cor m’intra

Auteur : Arnaut Daniel (Arnautz) (1150-1210)

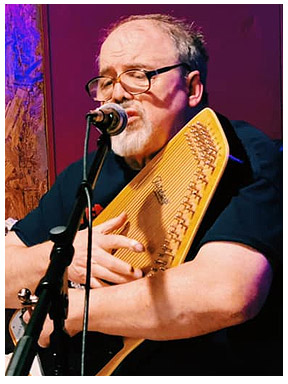

Interprète : Gérard Zuchetto

Album : Gérard Zuchetto chante les Troubadours des XIIe et XIIIe siècles » (1985)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous poursuivons notre exploration de l’œuvre d’Arnaut Daniel par l’étude d’une chanson de ce troubadour des XIIe-XIIIe siècles. Et quelle chanson ! puisqu’il s’agit, en effet, d’une sextine, forme poétique dont il fut l’inventeur et qui inspira, plus tard, de grands poètes de la renaissance italienne.

Trobar ric & Trobar clus

Si vous nous suivez depuis quelque temps déjà, vous avez dû nous suivre à l’étude de troubadours occitans du Moyen-âge et notamment de poésies qui, même une fois traduite, conservent des mystères impénétrables. C’est notamment le propre du Trobar Clus d’un Marcabrun qui se signe par sa difficulté d’approche, ses sous-entendus et ses sens cachés.

S’il ne se réclame pas directement de cette école, Arnaut Daniel en pratique une variante qu’on nomme « le trobar ric ». On a même fait de lui un de poètes les plus représentatifs de ce courant considéré comme proche du trobar clus en ce qu’il peut conduire au même résultat, en terme de difficultés d’interprétation. Le trobar ric se signe, en effet, par une recherche de formes sophistiquées qui peut rendre son résultat et ses images assez difficiles à percer. La pièce du jour vous en donnera un aperçu, mais avant d’en venir là, revenons à la sextine.

Qu’est-ce que la sextine ?

Pour redire un mot de cette forme poétique qui nécessite autant de rigueur que de virtuosité, il est donc question d’un poésie de six strophes de six vers, qui se termine par une demi-strophe de trois vers. Six mots-clés forment les rimes de la sextine. Cette dernière impose qu’ils reviennent à chaque nouvelle strophe mais ils doivent être permutés tout au long du poème, suivant un ordre précis.

Règles de permutations des rimes

Règle importante de la sextine, l’ordre des « mots-rimes » de la première strophe commande pour construire la seconde. En partant du principe qu’on numérote les six rimes de la première strophe, dans l’ordre des vers de 1 à 6, soit 1 2 3 4 5 6, les vers de la seconde strophe devront se terminer, dans l’ordre, suivant la séquence 6 1 5 2 4 3.

Pour les strophes suivantes, il existe plusieurs options. La plus simple est de considérer, pour chaque nouvelle strophe, que celle qui la précède réinitialise le compteur des rimes à 1 2 3 4 5 6. La strophe à écrire devra donc, à chaque fois, permuter l’ordre des mot-rimes de la strophe précédente pour retomber sur 6 1 5 2 4 3 et, ainsi de suite, jusqu’à la dernière strophe. La dernière strophe de trois vers contiendra, quant à elle, deux mots rimes par vers.

L’autre façon de procéder et qui aboutit au même résultat est de connaître l’ordre des séquences par rapport, cette fois, à l’ordre défini par les mots rimes de la première strophe. Cela suppose de mémoriser et de connaître toutes les séquences mais, en contrepartie, cela permet de mieux appréhender la subtilité de la construction spiralée de la sextine et l’enchaînement des permutations. Voilà ce que donne, dans l’ordre, pour chaque strophe : 123456 – 615243 – 364125 – 532614 – 451362 – 246531, ce qui donnerait a nouveau 123456 si une septième strophe existait.

Du reste, on notera que la séquence des mots rimes dans la demi-strophe d’envoi est de 12 34 56, à raison de deux par vers. Ainsi, la sextine s’enroule en quelque sorte sur elle-même en une forme qui n’a pas manqué de fasciner un certain nombre de poètes,longtemps après le troubadour Arnaut Daniel.

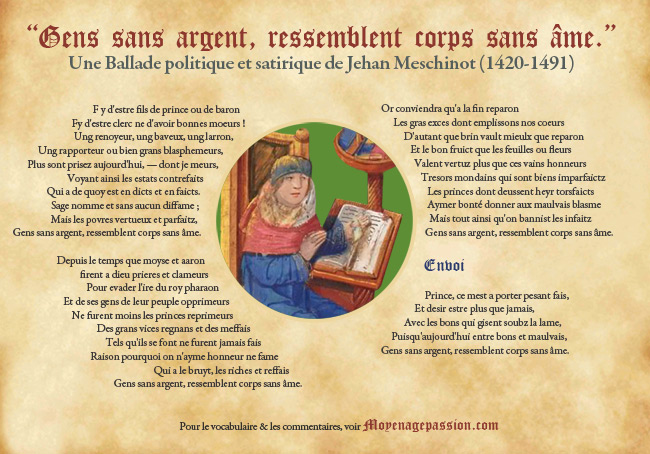

Une sextine de Ferdinand de Gramond

Pour être un peu plus concret sur le rendu de la sextine et sa mécanique sous-jacente, en voici un exemple emprunté à l’ouvrage Petit Traité de Poésie Française de Théodore de Banville (1871). Cette sextine en langue française est de la plume du comte Ferdinand de Gramond (1811-1897). Longtemps après Arnaut Daniel, ce poète et écrivain du XIXe siècle mit au point une nouvelle forme de la sextine, en se basant sur celles de Pétrarque (1304-1374) ; l’auteur du Moyen Âge tardif et du trecento italien s’était, lui-même, inspiré de notre troubadour du Moyen Âge.

Pour corser l’exercice, Ferdinand de Gramond ajouta à sa sextine française, des règles absentes de la version originelle d’Arnaut Daniel : la contrainte de l’alexandrin notamment mais encore d’autres difficultés liées à la nature des rimes : le premier, le troisième & le quatrième vers devaient rimer ensemble, de même que le second, le cinquième et le sixième vers. Cette sextine permettra de mieux comprendre le système des mots-rimes et leur permutation même si, comme on le verra, Arnaut Daniel s’était contenté de moins de pieds et de rimes plus simples dans la sienne.

L’étang qui s’éclaircit au milieu des feuillages, (1)

La mare avec ses joncs rubanant au soleil, (2)

Ses flottilles de fleurs, ses insectes volages (3)

Me charment. Longuement au creux de leurs rivages (4)

J’erre, et les yeux remplis d’un mirage vermeil, (5)

J’écoute l’eau qui rêve en son tiède sommeil. (6)

Moi-même j’ai mon rêve et mon demi-sommeil. (6)

De féeriques sentiers s’ouvrent sous les feuillages ; (1)

Les uns, en se hâtant vers le coteau vermeil, (5)

Ondulent, transpercés d’un rayon de soleil; (2)

Les autres indécis, contournant les rivages. (4)

Foisonnent d’ombre bleue et de lueurs volages. (3)

Tous se peuplent pour moi de figures volages (3)

Qu’à mon chevet parfois évoque le sommeil, (4)

Mais qui bien mieux encor sur ces vagues rivages (6)

Reviennent, souriant aux mailles des feuillages : (1)

Fantômes lumineux, songes du plein soleil, (2)

Visions qui font l’air comme au matin vermeil. (5)

C’est l’ondine sur l’eau montrant son front vermeil (5)

Un instant ; c’est l’éclair des sylphides volages (3)

D’un sillage argentin rayant l’or du soleil ; (2)

C’est la muse ondoyant comme au sein du sommeil (6)

Et qui dit : Me voici ; c’est parmi les feuillages (1)

Quelque blancheur de fée… O gracieux rivages ! (4)

En vain j’irais chercher de plus nobles rivages. (4)

Pactole aux sables d’or, Bosphore au flot vermeil, (5)

Aganippe, Permesse aux éloquents feuillages, (1)

Pénée avec ses fleurs, Hèbre et ses chœurs volages, (3)

Eridau mugissant. Mincie au frais sommeil (6)

Et Tibre que couronne un éternel soleil ; (2)

Non, tous ces bords fameux n’auraient point ce soleil (2)

Que me rend votre aspect, anonymes rivages ! (4)

Du présent nébuleux animant le sommeil, (6)

Ils y font refleurir le souvenir vermeil (5)

Et sonner du printemps tous les échos volages (3)

Dans les rameaux jaunis non moins qu’aux verts feuillages. (1)

Doux feuillages (1), adieu; vainement du soleil (2)

Les volages (3) clartés auront fui ces rivages (4),

Ce jour vermeil (5) luira jusque dans mon sommeil (6).

Sextine de Ferdinand de Gramond

Petit Traité de Poésie Française, T de Banville (1871)

Une histoire courtoise d’oncle et d’ongle

Les contraintes de la sextine assimilées, revenons maintenant à celle d’Arnaut Daniel. Du point de vue thématique, cette chanson médiévale nous place dans le registre courtois cher à notre troubadour ; à l’exception d’un texte humoristique plutôt scatologique, la majorité de son œuvre gravite, en effet, autour du sentiment amoureux et de la lyrique courtoise.

On retrouvera donc dans cette sextine, le thème du loyal amant et de son engagement. Arnaut Daniel y abordera aussi l’inévitable question des médisants qui, sans relâche, cherchent à mettre des bâtons dans les roues des amants courtois et se dressent pour empêcher la réalisation de leurs projets. Toutefois, il faudrait plus que quelques mauvaises langues pour décourager notre poète amoureux ; sourd à toutes les recommandations de frères comme d’oncles (oncle), il compte bien faire corps avec sa maîtresse comme chair et ongle (ongla). Et son cœur doive-t-il supporter douleur plus cuisante que des coups de verges (verja) face à l’indifférence de la dame, son âme (arma) maintiendra son vœu de fin’amor. Dans l’attente, sûr que sa loyauté lui vaudra bientôt, le salut, Arnaut rêve, fébrile, de voir s’entrouvrir la porte de cette chambre (cambra) où nul jamais n’entre (intra).

Pour retomber sur nos pattes, et dans l’ordre d’apparition, voici donc les six mots rimes de cette sextine : intra (1)- ongla (2)- arma (3)- verja (4)- oncle (5)- cambra (6). Comme nous le disions plus haut, on ne saisira, sans doute pas, toutes les nuances de cette poésie à demi-hermétique, du fait de ses exigences de forme auxquelles s’ajoute aussi la distance temporelle et contextuelle qui nous sépare du pays d’Oc médiéval. Aussi, consolons-nous, même avec l’aide du romaniste et érudit occitan Pierre Bec pour la traduction, il demeurera quelques zones d’ombres auxquelles nous devrons nous résoudre ; mais il faut bien que l’art des troubadours occitans conserve quelques mystères et quelques références insaisissables pour continuer de nous fasciner.

Sources & partition de cette chanson médiévale dans le Chansonnier occitanl G

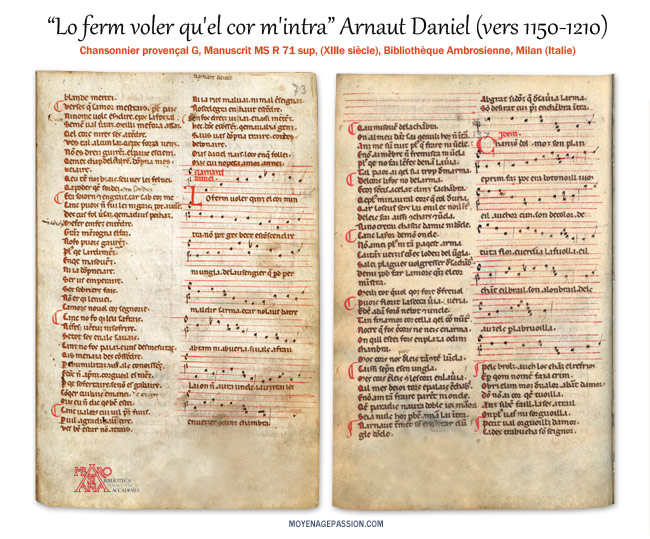

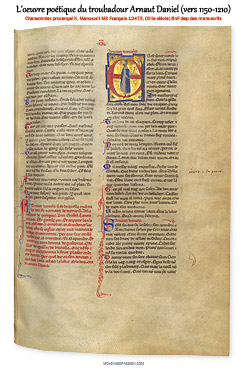

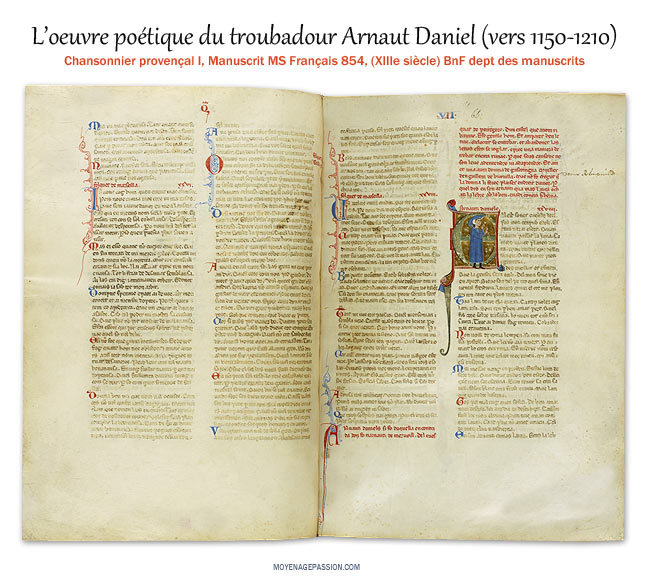

Malgré la pléthore de manuscrits qui font état de l’œuvre d’Arnaut Daniel, seules les mélodies de deux de ses chansons nous sont parvenues. La bonne nouvelle est que la sextine du jour en fait partie. L’autre pièce dont la notation musicale nous a également été restituée est la chanson Chanzo dol. moz son pian eprim.

Ses deux partitions (photo ci-dessus) se trouvent dans le manuscrit médiéval R 71 sup de la bibliothèque Ambrosienne de Milan, en Italie. Connu également sous le nom de Chansonnier provençal G (canzionere provenzale G), cet ouvrage daté du dernier tiers du XIIIe siècle contient, sur 141 feuillets, de nombreuses pièces de troubadours occitans notées musicalement. On peut le consulter en ligne sur le site de la Bibliothèque milanaise. Notre auteur y apparaît sous le nom de Nardnard daniel.

Gérard Zuchetto & les troubadours occitans

Pour l’interprétation musicale de la chanson du jour, nous avons choisi une version de Gérard Zuchetto. Elle est tirée de l’album « Gérard Zuchetto chante les Troubadours des XIIe et XIIIe siècles » enregistré en 1985. Le talentueux musicien et chanteur, passionné de longue date par l’art des troubadours, y était entouré de deux complices : Patrice Brient, à la vièle à archet et à la citole et Jacques Khoudir, à la derbouka et aux percussions. Il en résulte une version plutôt minimaliste du point de vue de l’orchestration qui a l’avantage de laisser une belle place au chant et au texte de l’auteur de la fin du XIIe siècle.

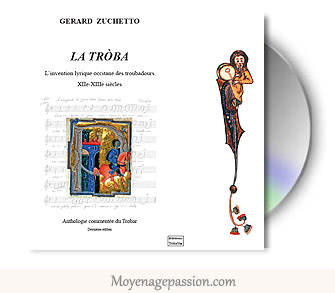

Cet album peut s’avérer un peu difficile à débusquer mais vous pourrez également retrouver cette pièce dans le volume 2 de La Tròba. Cette anthologie des Troubadours XIIe et XIIIe siècles, signée de Gérard Zuchetto & son Troubadours Art Ensemble réunit une vie entière de recherche sur le sujet.

Cette œuvre complète autour de l’art des troubadours est réédité régulièrement par les Editions Troba Vox, maison d’édition de l’artiste. Sa dernière mouture date de 202. Elle comprend un ouvrage détaillé de plus de 800 pages pour près de 300 chansons occitanes médiévales, accompagnées de leur traduction. Vous pouvez commander cette production chez votre meilleur disquaire. Elle est aussi disponible en ligne au lien suivant.

Lo ferm voler qu’el cor m’intra

dans son Occitan médiéval

Lo ferm voler qu’el cor m’intra

no’m pot ges becs escoissendre ni ongla

de lauzengier qui pert per mal dir s’arma;

e pus no l’aus batr’ab ram ni verja,

sivals a frau, lai on non aurai oncle,

jauzirai joi, en vergier o dins cambra.

Quan mi sove de la cambra

on a mon dan sai que nulhs om non intra

-ans me son tug plus que fraire ni oncle-

non ai membre no’m fremisca, neis l’ongla,

aissi cum fai l’enfas devant la verja:

tal paor ai no’l sia prop de l’arma.

Del cor li fos, non de l’arma,

e cossentis m’a celat dins sa cambra,

que plus mi nafra’l cor que colp de verja

qu’ar lo sieus sers lai ont ilh es non intra:

de lieis serai aisi cum carn e ongla

e non creirai castic d’amic ni d’oncle.

Anc la seror de mon oncle

non amei plus ni tan, per aquest’arma,

qu’aitan vezis cum es lo detz de l’ongla,

s’a lieis plagues, volgr’esser de sa cambra:

de me pot far l’amors qu’ins el cor m’intra

miels a son vol c’om fortz de frevol verja.

Pus floric la seca verja

ni de n’Adam foron nebot e oncle

tan fin’amors cum selha qu’el cor m’intra

non cug fos anc en cors no neis en arma:

on qu’eu estei, fors en plan o dins cambra,

mos cors no’s part de lieis tan cum ten l’ongla.

Aissi s’empren e s’enongla

mos cors en lieis cum l’escors’en la verja,

qu’ilh m’es de joi tors e palais e cambra;

e non am tan paren, fraire ni oncle,

qu’en Paradis n’aura doble joi m’arma,

si ja nulhs hom per ben amar lai intra.

Arnaut tramet son chantar d’ongl’e d’oncle

a Grant Desiei, qui de sa verj’a l’arma,

son cledisat qu’apres dins cambra intra

Une traduction en français actuel de Pierre Bec

Ce vœu sûr qui, dans le cœur, m’entre

Nul bec ne peut le déchirer, ni ongle

De médisant qui en parlant mal perd son âme ;

Car il n’ose le battre ni par branche ni par verge,

Du moins en secret, là où il n’y a pas d’oncle,

Je jouirai de ma joie en verger ou en chambre.

Quand je me souviens de la chambre

Où à mon dam je sais que personne n’entre

Tant me touchent plus que frère et oncle,

Nul membre n’ai qui ne tremble, ni d’ongle,

Ainsi le fait l’enfant devant la verge :

Telle est ma peur de l’avoir trop dans l’âme.

Puisse-t-elle de corps, non de l’âme,

Me permettre de venir en secret dans sa chambre !

Car plus me blesse au cœur que coups de verge

Celui qui la sert là où elle est ne rentre :

Toujours je serai pour elle comme chair et ongle

Et ne prendrai conseil d’ami ni d’oncle.

Et jamais la sœur de mon oncle

Je n’aimai plus ni tant, de par mon âme !

Et si voisin comme l’est le doigt de l’ongle,

S’il lui plaisait, je voudrais être dans sa chambre ;

Plus peut Amour qui dans le cœur me rentre

Mieux à son vouloir me faire fort de frêle verge.

Depuis que fleurit la sèche verge

Et que le seigneur Adam légua neveux et oncles,

Si fin’amor dans le cœur me rentre

Comme ne le fut jamais en corps ni en âme ;

Où qu’elle soit, dehors ou dans sa chambre,

Mon cœur y tient comme la chair à l’ongle.

Car ainsi se prend et s’énongle

Mon cœur en elle ainsi qu’écorce en verge ;

Elle est de joie tour et palais et chambre,

Et je n’aime autant frère, parent ni oncle :

Au paradis j’aurai deux fois joyeuse l’âme,

Si jamais nul, de bien aimer, n’y entre.

Arnaut envoie sa chanson d’ongle et d’oncle,

A celle qui de sa verge a pris l’âme,

Son Désiré, dont le Prix en chambre entre.

Fin’Amor et folie du verbe – Arnaut Daniel, Pierre Bec, ed Fédérop (2012)

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

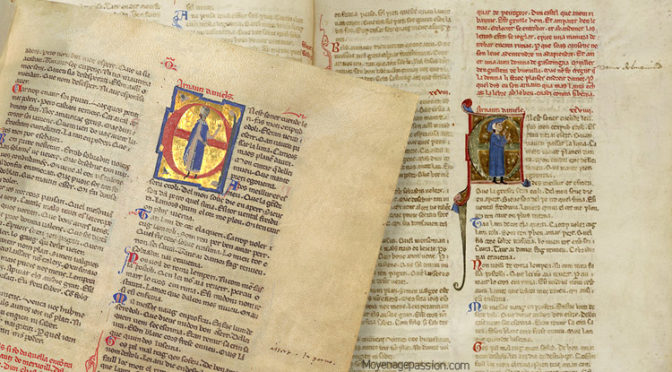

NB : sur l’image en-tête d’article, vous retrouverez deux enluminures d’Arnaut Daniel dans les manuscrits médiévaux, Ms Français 854 (chansonnier provençal I) et Ms Français 12473 (chansonnier provençal K) tous deux conservés au département des manuscrits de la BnF et consultables en ligne sur Gallica.