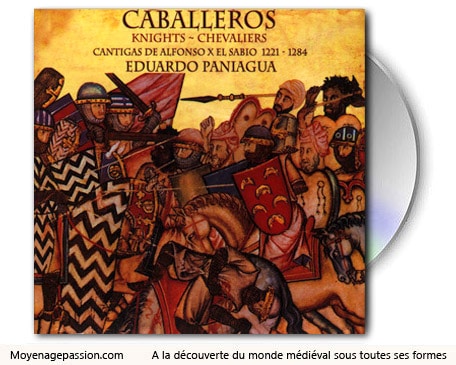

Epoque : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Alphonse X (1221-1284)

Titre : Cantiga 152, le bol d’argent

Tantas nos mostra a Virgen

Direction : Eduardo Paniagua (2003)

Album : Caballeros, Cantigas de Alfonso X, el sabio

Bonjour à tous,

Culte Marial au Moyen Âge

La bonté d’une Sainte et la bienveillance d’une mère, au secours de l’homme médiéval

On ne peut s’intéresser au Moyen Âge en Europe occidentale, sans se pencher sur ses aspects profondément chrétiens. Impossible non plus d’occulter le culte qui s’y développe autour de la vierge Marie et dont témoigne les Cantigas de Santa Maria.

Entre le ciel et la terre, la mère de Dieu sera alors devenue celle de tous les hommes. Toujours prompte à les secourir, elle peut leur offrir le salut. Mère de miséricorde, le XIIe et le XIIIe siècles la vénéreront intensément à travers de nombreuses productions artistiques et de nombreux récits de Miracles. (1)

Amour et pouvoir d’intercession

Au XIIIe siècle, les Cantigas de Santa Maria sont chantées à la cour d’Espagne. Elles résonnent dans les chants des pèlerins et les accompagnent au long des grandes routes souvent périlleuses du Moyen Âge.

Chez certains prêcheurs de l’Eglise, cet amour pour la Sainte héritera même des formes de la lyrique courtoise. L’émotion qu’elle suscite chez bon nombre d’hommes occidentaux, au cœur du Moyen Âge, nous est aujourd’hui difficile à percevoir dans toute sa profondeur et sa complexité mais elle recouvre une réalité indubitable dont nous gardons encore de nombreux témoignages.

A lui, on n’ose pas toujours d’adresser directement, jamais tout à fait certain d’en être digne, ni d’avoir son écoute. Et comme on crédite Sainte Marie de cette bonté infinie. tout autant que de cette proximité, elle apparaît aussi, souvent et se montre quand on l’appelle, pour peu qu’on le fasse avec une foi sincère. Ainsi, l’histoire de la Cantiga de Santa Maria du jour, la Cantiga 152, est encore celle d’un miracle et d’une apparition.

La Cantiga 152 par Eduardo Paniagua

Eduardo Paniagua et les chevaliers dans les cantigas de Santa Maria

Nous avions déjà dédié à Eduardo Paniagua, un long article à l’occasion de notre présentation détaillée de la Cantiga 23 (celle du miracle du vin). Aussi, si vous désirez en savoir plus sur ce brillant et talentueux musicien espagnol entièrement dévoué au répertoire médiéval, nous vous invitons à le consulter.

Rappelons simplement que dans les nombreuses productions musicales médiévales qu’il a ramené à la lumière et réinterprétées, on doit à Eduardo Paniagua l’immense travail d’avoir recompilé et

Dans un album de 2003 ayant pour titre Caballeros, il proposait une selection des Cantigas d’Alphonse le Sage, sur le thème des chevaliers et de la chevalerie. C’est de cet album qu’est tiré l’interprétation de la Cantiga 152 du jour. Vous le trouverez disponible à la vente en ligne sous ce lien : Caballeros, l’album d’Eduardo Paniagua

La Cantiga 152 Un bol d’argent plein d’amertume pour un chevalier débauché

Petits pèlerins, simples gens, marchands, bourgeois, seigneurs et princes, les miracles des Cantigas de Santa Maria ne font pas d’ostracisme social et la vierge ne distingue pas entre les classes pour accomplir ses prodiges. Bien au contraire, la multiplicité des exemples ne fait que renforcer l’idée que la Sainte est à portée de tous. Le Miracle de la cantiga 152 concerne, cette fois-ci, un chevalier arrogant et enclin à la luxure mais qui sera sauvé.

Como u bon cavaleiro d’armas, pero que era luxurioso, dezia sempr’ «Ave Maria», e Santa Maria o fez en partir per sa demostrança.

Comment un bon chevalier d’armes, mais qui était plein de luxure, disait toujours « Ave Maria » et comment Sainte Marie par sa démonstration lui permis de s’en défaire.

Bien qu’il invoqua souvent le nom de la vierge en disant « Ave Marie », l’homme ne se rendait jamais aux messes, ni aux offices et ne priait guère non plus. Fort talentueux dans les arts de la guerre et doté d’un grand courage, il demeurait aussi arrogant et licencieux, se rendant coupable de tous les péchés de luxure, les plus grands comme les plus petits.

A la vue du liquide, le chevalier fut pris d’une grande peur et somma l’apparition de vouloir se nommer. La Sainte lui répondit : « Je suis Sainte Marie et je viens avec ce bol te décrire ta situation afin que tu les abandonnes tes erreurs. Car, vois-tu, ce bol te montre que tu es beau et doté de très grandes qualités. Et pourtant, comme tu es aussi plein de péchés et sale dans ton âme, tu empestes comme ce mets malodorant et tu iras en enfer, qui est plein d’amertume. »

Ayant prononcé ces mots, la vierge s’en fut, et depuis cet instant, jusqu’à la fin de ses jours, le chevalier s’amenda et vécut dans la droiture. Et quand son âme fut séparée du corps, il s’en fut dans le lieu de Paradis où l’attendait la vierge sainte qui est la dame des dames.

Refrain « La vierge nous montre tant de merci et d’amour

Que jamais et pour aucune raison nous ne devons être de mauvais pêcheurs. »

La Cantiga de Santa Maria 152

en galaïco-portugais original

Como u bon cavaleiro d’armas, pero que era luxurioso, dezia sempr’ «Ave Maria», e Santa Maria o fez en partir per sa demostrança.Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d’ amores

que per ren nunca devemos seer maos pecadores.

E dest’ un mui gran miragre mostrou por un cavaleiro

que apost’ e fremos’ era e ardid’ e bon guerreiro;

mas era luxurioso soberv’ e torticeiro,

e chẽo d’ outros pecados muitos, grandes e mẽores.

Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d’ amores

que per ren nunca devemos seer maos pecadores.

Este per ren madodynnos nen vesperas non oya,

nen outras oras nen missa; pero en Santa Maria

fiava e muitas vezes a saudaçon dizia

que ll’ o Sant’ Angeo disse, de que somos sabedores.

Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d’ amores

que per ren nunca devemos seer maos pecadores.

E un dia, u estava cuidando en ssa fazenda

com’ emendass’ en sa vida, e avia gran contenda,

ca a alma conssellava que fezesse dest’ emenda,

mas a carne non queria que leixasse seus sabores;

Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d’ amores

que per ren nunca devemos seer maos pecadores.

El estand’ en tal perfia, pareceu-ll’ a Groriosa

con ha branqu’ escudela de prata, grand’ e fremosa,

chẽa dun manjar mui jalne, non de vida saborosa,

mas amarga, e sen esto dava mui maos odores.

Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d’ amores

que per ren nunca devemos seer maos pecadores.

U a viu o cavaleyro, foi con medo [e]spantado

e preguntou-lle quen era. Diss’ ela: «Dar-ch-ei recado:

eu sõo Santa Maria, e venno-te teu estado

mostrar per est’ escudela, porque leixes teus errores.

Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d’ amores

que per ren nunca devemos seer maos pecadores.

Ca ves, esta escudela mostra-ti que es fremoso

e ás muitas bõas mannas; mas peccador e lixoso

es na alma, poren cheiras com’ este manjar astroso,

per que yrás a inferno, que é chẽo d’ amargores».

Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d’ amores

que per ren nunca devemos seer maos pecadores.

E pois ll’ ouv’ aquesto dito, a Virgen logo foy ida;

e el dali adeante enmendou tant’ en sa vida,

per que quando do seu corpo a ssa alma foy partida,

foi u viu a Virgen santa, que é Sennor das sennores.

Tantas nos mostra a Virgen de mercees e d’ amores

que per ren nunca devemos seer maos pecadores.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

(1) Voir Débora González Martínez, Sur la translatio de miracles de la Vierge au Moyen Âge. Quelques notes sur les Cantigas de Santa Maria, FMSH-WP-2014-57, janvier 2014

n trouve dans un rare manuscrit des Lunettes des princes de

n trouve dans un rare manuscrit des Lunettes des princes de

près avoir présenté le trouvère et chevalier artésien Conon de Béthune et donné quelques

près avoir présenté le trouvère et chevalier artésien Conon de Béthune et donné quelques

e titre autant que certaines inspirations de cette chanson semblent clairement dériver du descort en cinq langues de

e titre autant que certaines inspirations de cette chanson semblent clairement dériver du descort en cinq langues de

Les origines de Conon de Bethune sont un plus claires ou certaines que celles des deux sus-nommés. Si sa date de naissance n’est pas connue avec précision – on la situe autour de 1150 -il fait partie du lignage des seigneurs de Bethune, puissante famille artésienne avouée d’Arras depuis les débuts du XIe siècle et qui s’illustra notamment à plusieurs reprises aux croisades.

Les origines de Conon de Bethune sont un plus claires ou certaines que celles des deux sus-nommés. Si sa date de naissance n’est pas connue avec précision – on la situe autour de 1150 -il fait partie du lignage des seigneurs de Bethune, puissante famille artésienne avouée d’Arras depuis les débuts du XIe siècle et qui s’illustra notamment à plusieurs reprises aux croisades.